Ein Erlass – und der Meeresgrund wird politisch

Am 24. April 2025 unterzeichnete Donald Trump einen Erlass, der das Potenzial hat, globale Rohstoffmärkte, internationale Diplomatie und Umweltdebatten gleichermaßen zu erschüttern.

Er erlaubt US-Unternehmen, Mineralien auf dem Meeresboden zu fördern – und das nicht nur in amerikanischen Gewässern, sondern auch in internationalen Zonen, die bislang als tabu galten. Damit überschreitet die US-Regierung eine völkerrechtliche Grenze – bewusst.

Das Regelwerk der UN-Seerechtskonvention (UNCLOS), das die Nutzung der Tiefsee organisiert, hat die USA nie ratifiziert – sich aber jahrzehntelang freiwillig an dessen Prinzipien gehalten.

Trump kippt diese stillschweigende Übereinkunft und zielt auf eine neue Rohstoffordnung, in der Amerika sich nicht mehr an internationale Verfahren bindet, sondern selbst genehmigt, wo und wie gefördert wird.

Ein Tabubruch – getrieben von geopolitischem Kalkül

Trump geht es nicht um wirtschaftliche Effizienz, sondern um geopolitische Unabhängigkeit. Der US-Erlass ist eine Reaktion auf Chinas dominierende Rolle bei der Weiterverarbeitung von Kobalt, Nickel und seltenen Erden.

Die Botschaft: Künftig sollen kritische Rohstoffe „frei von Kontrolle ausländischer Rivalen“ beschafft werden – sprich: nicht aus China. Die Metalle aus der Tiefsee gelten als Schlüsselmaterialien für E-Mobilität, Batterietechnik, Rüstung und saubere Energien.

Die Internationale Energieagentur erwartet, dass sich die Nachfrage bis 2040 vervierfachen könnte.

Zugleich kündigte die Trump-Administration an, innerhalb von zehn Jahren rund 100.000 neue Jobs im Rohstoffsektor schaffen zu wollen – und verweist auf eine angeblich saubere Industrie, die weniger Natur zerstört als herkömmlicher Bergbau an Land.

Die Reaktion: Empörung – und plötzlicher Handlungsdruck

Die Antwort auf Trumps Alleingang ließ nicht lange auf sich warten. Europa, China, Pazifikstaaten und Umweltorganisationen kritisieren den US-Vorstoß scharf. Besonders deutlich äußerte sich Frankreichs Meeresbotschafter: „Die Tiefsee ist nicht käuflich.“

Die EU hält die Regelungen der UN-Seerechtskonvention auch für Staaten für bindend, die sie nicht unterzeichnet haben – wie die USA. Und selbst China, sonst oft selbst Ziel internationaler Kritik, gibt sich als Verteidiger der regelbasierten Ordnung.

Das Interessante: Trumps Schritt hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, die er möglicherweise gar nicht wollte. Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA), bisher gelähmt und ohne verbindliche Förderregeln, kündigte nun überraschend an, bis Ende des Jahres ein internationales Regelwerk zu verabschieden.

Damit würde ausgerechnet Trumps Regelbruch zu einem Katalysator für mehr Ordnung in der Tiefsee.

Warum die Tiefsee so umkämpft ist

Im Zentrum des Interesses stehen sogenannte polymetallische Knollen – steinähnliche Gebilde, groß wie Gänseeier, die Kupfer, Kobalt, Mangan, Nickel und seltene Metalle enthalten.

Die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im Nordpazifik – größer als die gesamte EU – ist besonders reich an diesen Ressourcen. Allein dort lagern laut Schätzungen bis zu 21 Milliarden Tonnen Knollen – das Vierfache aller bekannten Kobaltvorkommen an Land.

Bisher hatte die ISA nur Lizenzen zur Erkundung vergeben. Nun will etwa die kanadische Metals Company eine Fördergenehmigung – gestützt auf Trumps Erlass. Sie hat bereits Tausende Tonnen Knollen geborgen und steht in Washington ganz vorne in der Warteschlange.

Gefahr für ein Ökosystem, das wir kaum verstehen

Der Widerstand gegen den Tiefseebergbau ist nicht nur juristisch, sondern auch ökologisch motiviert. Der Biologe Douglas McCauley beschreibt die Tiefsee als eines der empfindlichsten Ökosysteme unseres Planeten.

Dort leben Organismen unter extremem Druck, bei völliger Dunkelheit und langsamer Stoffwechselrate. „Das Leben dort tickt langsamer“, sagt McCauley – und Erholungsphasen könnten Jahrhunderte dauern. Forscher befürchten, dass Arten ausgelöscht werden könnten, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben.

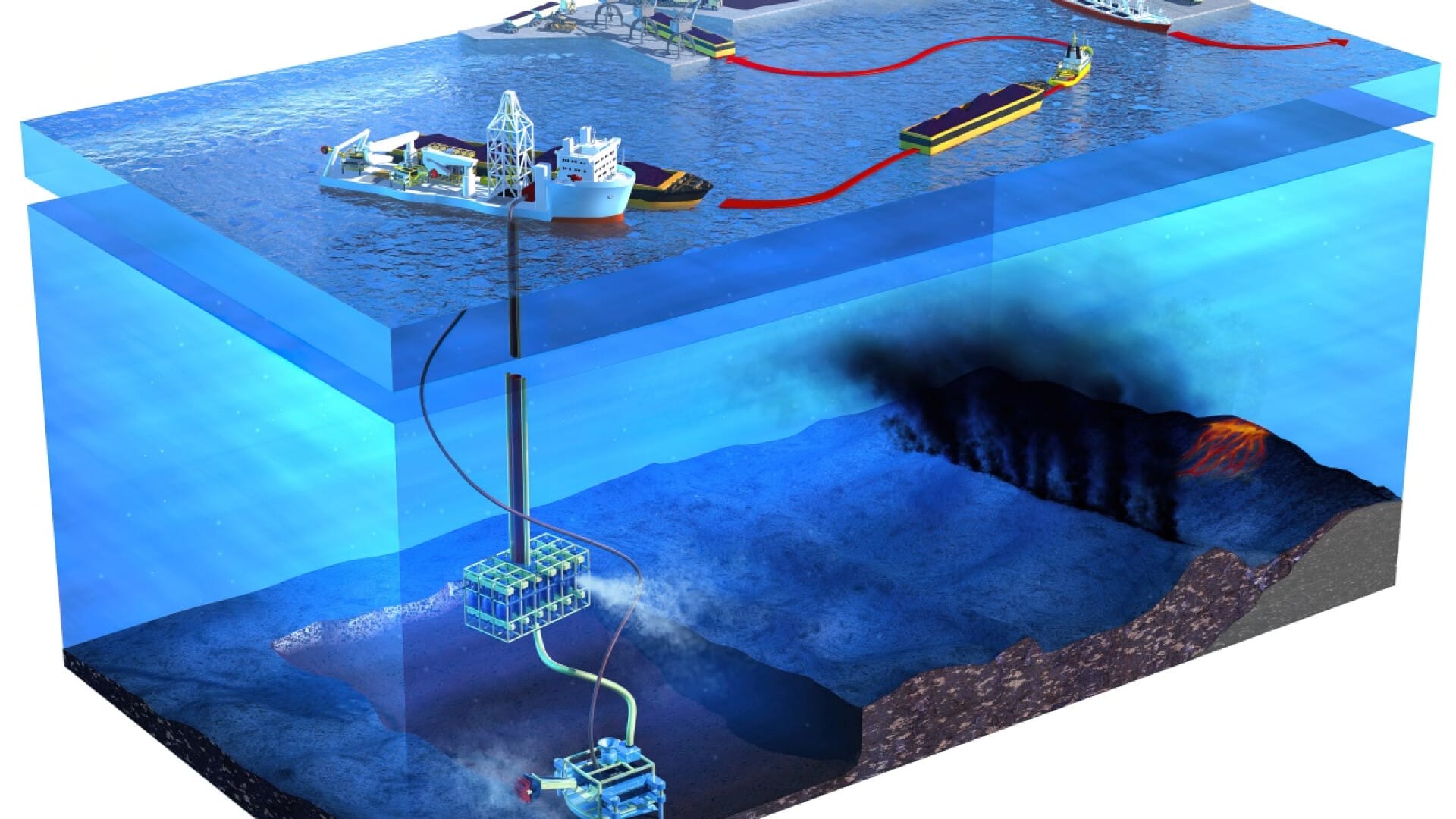

Dazu kommt: Die Methode der Förderung – große Unterwasserfahrzeuge saugen Knollen samt Sediment vom Meeresboden und pumpen sie nach oben – wirbelt Ablagerungen auf, die über hunderte Kilometer strömen und Fischgründe bedrohen könnten.

Befürworter des Tiefseebergbaus argumentieren dagegen, dass der ökologische Fußabdruck an Land – etwa in Sulawesis Regenwäldern – deutlich größer sei. Das Argument: Wenn schon Bergbau, dann lieber im Wasser.

Industriestaaten gegen Pazifikinseln: Eine neue Rohstoffweltordnung?

Mehr als zwei Dutzend Staaten – darunter Kanada, Frankreich, Neuseeland, Deutschland – fordern inzwischen ein Moratorium oder mindestens ein „Vorsichtsprinzip“ beim Tiefseebergbau.

Besonders kleinere Inselstaaten im Pazifik, deren Küsten an die CCZ grenzen, sind gespalten: Einerseits fürchten sie Umweltfolgen, andererseits lockt die Aussicht auf Einnahmen aus Lizenzen und Beteiligungen.

Beispiel Cookinseln: Premierminister Mark Brown bezeichnet die Knollen als „Batterien in einem Stein“ – und trägt sie öffentlichkeitswirksam in der Tasche.

Im Februar unterzeichnete sein Land eine strategische Partnerschaft mit China. Das zeigt: Der geopolitische Wettlauf um den Meeresboden hat längst begonnen. Und nicht jeder will Zuschauer bleiben.

Das Rennen ist eröffnet – aber wer schreibt die Regeln?

Die entscheidende Frage lautet jetzt: Gelingt es der ISA, noch 2025 ein verbindliches Regelwerk zu verabschieden, das Umwelt, Staaten und Unternehmen gleichermaßen berücksichtigt?

Oder treiben nationale Alleingänge, strategische Interessen und ökonomischer Druck die Fragmentierung weiter voran?

Sollte es zu keiner Einigung kommen, droht eine rechtliche Grauzone auf hoher See – mit unabsehbaren Folgen. Das wäre nicht nur eine Niederlage für die internationale Ordnung, sondern könnte auch Trumps erklärtes Ziel konterkarieren: Amerika im Rohstoffrennen nach vorne zu bringen. Denn ohne globale Anerkennung der Lizenzierungen drohen Investoren, Umweltschützer und Handelspartner auf Distanz zu gehen.