Ein Funke – zwei Fronten

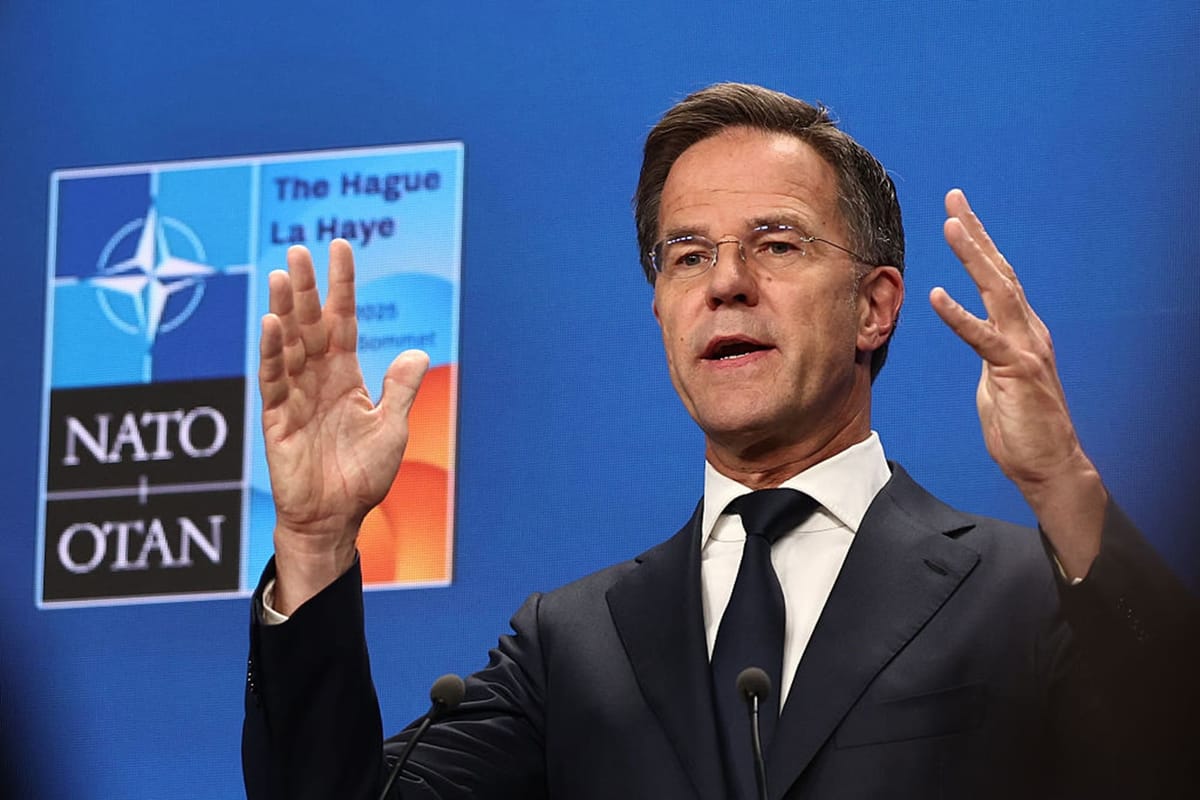

„Hey, ich werde das tun – und ich brauche dich, um sie in Europa zu beschäftigen.“ Dieser hypothetische Satz, den Nato-Generalsekretär Mark Rutte dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zuschreibt, lässt aufhorchen.

In einem Interview mit der New York Times zeichnet Rutte ein Szenario, das an den schlimmsten Albtraum westlicher Militärstrategen erinnert: China greift Taiwan an – und Russland nutzt das Momentum, um Nato-Gebiet zu attackieren.

Europa wäre beschäftigt, Washington gespalten – und das Bündnis möglicherweise überfordert.

Drohgebärden werden konkret

Peking betrachtet Taiwan seit jeher als abtrünnige Provinz. Doch was bislang als politische Rhetorik und demonstrative Manöver durch die Straße von Taiwan inszeniert wurde, nimmt in Ruttes Erzählung militärstrategische Form an.

Erst am vergangenen Wochenende weitete China eine umstrittene zivile Flugroute nahe der Inselrepublik aus – zum dritten Mal.

Zugleich kündigten Taiwans Streitkräfte neue Manöver an. Es ist nicht das erste Mal, dass der Propagandakrieg in Fernost militärische Schatten wirft.

Die Nato im Indopazifik – mehr als Symbolpolitik?

Rutte geht in seinem Interview noch weiter: Um einen solchen Gleichzeitigkeitsschlag zu verhindern, müsse sich die Nato auch militärisch im Indopazifik engagieren.

Es sei „höchstwahrscheinlich“, so Rutte wörtlich, dass es ohne ein klares Signal zu einem Doppelangriff kommen werde. Seine Lösung: Mehr Abschreckung, mehr Präsenz, mehr gemeinsame Strategie – über Europa hinaus.

Damit rückt der Indopazifik endgültig ins Zentrum der transatlantischen Sicherheitsarchitektur. Was bislang vor allem US-amerikanische Marinestrategen beschäftigte, wird nun zur Frage europäischer Außen- und Sicherheitspolitik. Ein Paradigmenwechsel?

Putin als „Juniorpartner“?

Interessant ist, wie Rutte die Rollen verteilt. Während Xi als Taktgeber inszeniert wird, erscheint Putin als geopolitischer Erfüllungsgehilfe – ein Juniorpartner, der Europa destabilisieren soll, während China Fakten in Asien schafft.

Ob diese Einschätzung den aktuellen Machtverhältnissen zwischen Moskau und Peking gerecht wird, ist fraglich – doch sie dient Ruttes Argumentation: Die Nato müsse vorbereitet sein, jederzeit, an mehreren Fronten, im Zweifel auch außerhalb ihres klassischen Mandatsraums.

Ziel: Politischer Druck auf Mitgliedsstaaten

Ruttes Warnung kommt nicht zufällig. Am Dienstag beginnt in Washington der große Nato-Gipfel. Die Botschaft: Es braucht mehr Investitionen in Verteidigung, mehr strategische Klarheit, mehr globale Präsenz.

Europa dürfe sich nicht auf dem vermeintlich stabilen Status quo ausruhen. Die Drohung eines Zwei-Fronten-Kriegs dient dabei als Hebel, um politische Trägheit zu überwinden – und neue sicherheitspolitische Realitäten zu schaffen.

Eine alte Lehre: Abschreckung funktioniert nur, wenn sie glaubwürdig ist

Was bleibt, ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Szenarios – und der Reaktion. Dass Russland militärisch angeschlagen ist, bezweifeln nur wenige. Doch ein koordiniertes Vorgehen mit China?

Ein simultaner Angriff auf Nato-Staaten in Europa und ein Einmarsch in Taiwan? Viele Militäranalysten halten das für geopolitisch hochriskant – auch für die Angreifer.

Doch Ruttes Rechnung ist politisch klug: Wer sich mit dem schlimmstmöglichen Szenario beschäftigt, wird womöglich verhindern, dass es Realität wird. Das ist die alte Lehre der Abschreckung, auf der die Nato seit 75 Jahren aufbaut.

Das könnte Sie auch interessieren: