Der Mythos vom breiten Fortschritt

Produktivitätswachstum galt lange als Gemeinschaftsleistung. Viele Unternehmen, so die Annahme, tragen jeweils ein kleines Stück zum großen Ganzen bei. Doch diese Vorstellung zerbröselt unter den Zahlen, die das McKinsey Global Institute (MGI) nun vorgelegt hat.

In Wirklichkeit, so das Fazit der großangelegten Analyse, hängt der ökonomische Fortschritt von wenigen Schlüsselakteuren ab – und der Rest läuft nur mit.

In Deutschland, einem Land mit Tausenden wettbewerbsfähigen Firmen, entfällt laut Studie rund 65 Prozent des Produktivitätszuwachses auf gerade einmal 13 Unternehmen.

Das entspricht nur 0,4 Prozent der untersuchten Firmen. Der Rest trägt wenig bis gar nichts bei. Die neue Realität: Nicht die Breite macht die Stärke – sondern die Spitze.

Wer treibt die deutsche Wirtschaft?

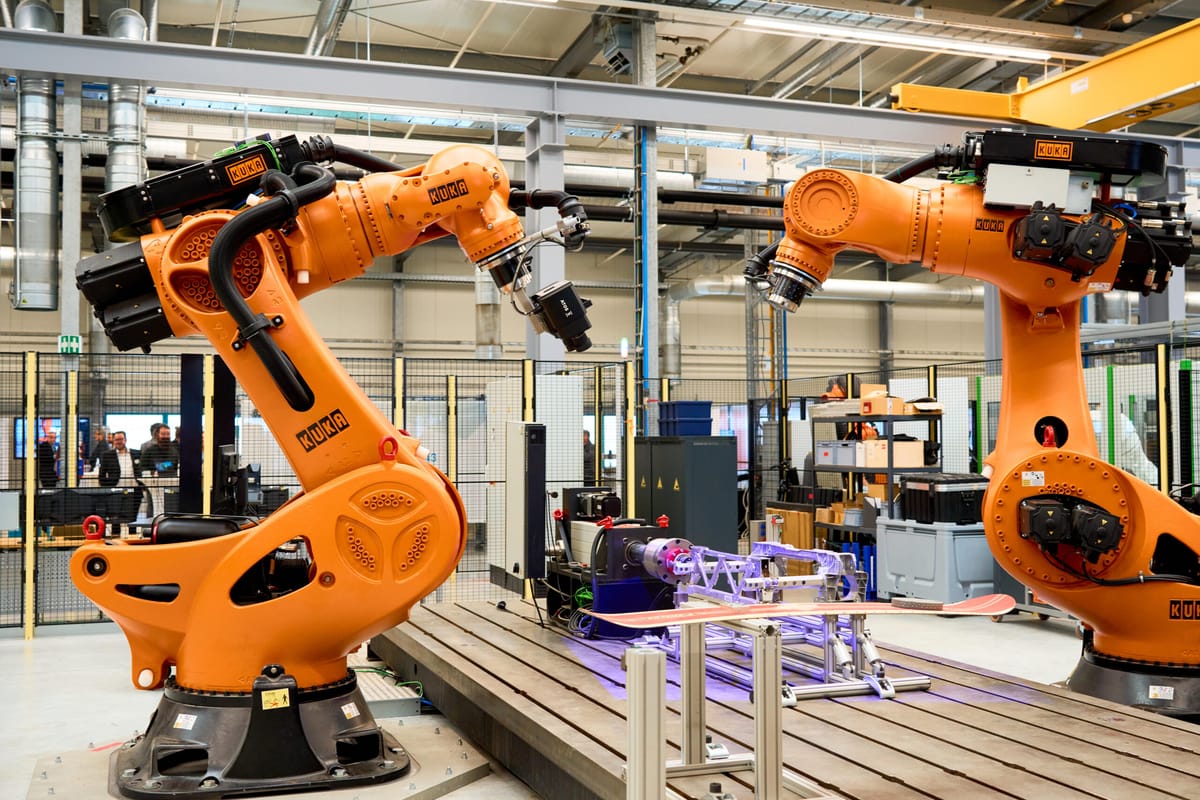

Zalando, Rewe, Hapag-Lloyd, Carl Zeiss, MTU Aero Engines, Airbus – sie gehören zu den Unternehmen, die laut MGI die Produktivität nicht nur gehalten, sondern systematisch ausgebaut haben.

Manche, weil sie sich konsequent neu erfunden haben. Andere, weil sie bestehende Stärken klug skalierten. Es sind Unternehmen, die konsequent auf Technologie setzen, neue Märkte erschließen, alte Prozesse über Bord werfen – und nicht selten gegen Branchenlogik handeln.

Was sie nicht getan haben: sich mit Effizienzkosmetik begnügen. Es geht nicht um schlankere Prozesse oder mehr Lean Management. Sondern um strategischen Mut, disruptive Geschäftsmodelle, intelligente Skalierung und den klaren Fokus auf zukunftsfähige Märkte.

Produktivität ist machbar – wenn man loslässt

Die Analyse von über 8.000 Unternehmen in Deutschland, den USA und Großbritannien bezieht sich auf den Zeitraum von 2011 bis 2019 – also eine wirtschaftlich stabile Phase ohne Corona oder Energiekrise.

Das MGI rechnet mit der sogenannten Bruttowertschöpfung pro Mitarbeiter. Der Zeitraum ist klug gewählt: Er blendet kurzfristige Schocks aus – und legt damit offen, wie strukturelle Entwicklungen tatsächlich wirken.

Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. In den USA etwa geht laut MGI rund die Hälfte des Produktivitätszuwachses auf zwei Mechanismen zurück: das Wachstum hochproduktiver Firmen – und das Verschwinden unproduktiver. In Deutschland fehlt dieser doppelte Effekt. Produktivitätschampions gibt es, aber sie werden von einem trägen Mittelbau ausgebremst.

Strukturelle Trägheit kostet Wohlstand

In kaum einem anderen Industrieland halten sich unproduktive Unternehmen so hartnäckig wie in Deutschland. Marktbereinigung passiert selten. Kapital, Mitarbeiter und Innovationskraft bleiben in Unternehmen gebunden, die kaum zum Wachstum beitragen.

Lesen Sie auch:

Der Preis: Die Fortschritte der Spitzenunternehmen werden teilweise aufgezehrt – von jenen, die nicht hinterherkommen und trotzdem weitermachen dürfen.

In einer offenen Volkswirtschaft wie der deutschen ist das ein teures Systemversagen. Die politische Rhetorik spricht von Transformation, von digitaler Wende, von nachhaltiger Zukunft. Doch solange Ressourcen nicht effizient verteilt werden, bleibt das Wachstum unter Potenzial.

Was braucht Deutschland? Mehr Champions

Die McKinsey-Studie ist keine Fundamentalkritik. Im Gegenteil: Sie zeigt, dass Deutschland produktive Weltklasseunternehmen hat. Doch sie zeigt auch: Es müssten mehr sein.

Laut Berechnungen könnten bereits 20 zusätzliche Champions das Produktivitätswachstum verdoppeln. Was es dafür braucht? Raum zum Wachsen. Kapital. Weniger Bürokratie. Und eine politische Struktur, die Marktdynamik nicht als Risiko, sondern als Fortschritt versteht.

Ein solches Umdenken würde auch das schwächere Glied der Kette betreffen. Firmen, die sich über Jahre durchwurschteln, ohne sich neu zu erfinden, müssen entweder reformiert oder aussortiert werden. In den USA ist das Alltag – in Deutschland ist es ein Tabu.

Innovation braucht keine Breite, sondern Tiefe

Die Aussage des MGI ist provokant – aber sie liefert ein präzises Gegenmodell zur weitverbreiteten „alle mitnehmen“-Mentalität der deutschen Industriepolitik. Das Ziel darf nicht mehr lauten: durchschnittliche Produktivität in der Fläche. Sondern: maximale Skalierung in der Spitze.

Ein Zalando, das sich mit KI und Logistikneuheiten an Amazon heranarbeitet, bewegt mehr als 300 Mittelständler, die auf Bewährtes setzen.

Produktivität ist keine arithmetische Spielerei. Sie ist Grundlage für steigende Löhne, stabile Sozialkassen, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. Und sie ist kein Selbstläufer. Wer sie will, muss Strukturen schaffen, in denen Spitzenleistung nicht nur möglich, sondern gezielt gefördert wird.

Das könnte Sie auch interessieren: