Industrieoffensive im Schatten des Krieges

Ohne offizielle Ausschreibung, aber mit hohem Tempo hat in Deutschland ein strategisch heikler Rüstungswettlauf begonnen: Wer baut die erste Deep-Strike-Drohne für die Bundeswehr?

Gesucht wird ein unbemanntes Waffensystem mit mehr als 1000 Kilometern Reichweite, kaum ortbar, KI-gesteuert – und möglichst schnell lieferbar. Es geht um militärische Lufthoheit, geopolitische Unabhängigkeit und nicht zuletzt um Milliarden.

Hinter verschlossenen Türen hat das Verteidigungsministerium Gespräche mit der Industrie begonnen. Die Anforderungen sind klar: Die neue Drohne soll bis zu 2000 Kilometer entfernte Ziele präzise treffen können – also tief ins feindliche Hinterland eindringen, Logistikzentren lahmlegen, Kommandostrukturen zerstören, Raketenabschussbasen eliminieren.

Bisher konnte das nur der Taurus-Marschflugkörper – mit begrenzter Reichweite. Doch mit Blick auf Russlands Vormarsch in der Drohnentechnologie – insbesondere das „Hunter“-System – will Berlin nun nachziehen. Und zwar entschlossener als je zuvor.

Drei Allianzen, drei Strategien – aber nur ein Standard

Im Zentrum des Rennens stehen drei ungleiche Industrie-Allianzen: Airbus Defence, Rheinmetall und das Münchener KI-Start-up Helsing. Ihre Ansätze könnten kaum unterschiedlicher sein – und offenbaren, wie viel auf dem Spiel steht.

Airbus bringt Größe, Erfahrung und politische Vernetzung mit – und hat sich mit dem US-Unternehmen Kratos verbündet. Dessen Drohne „XQ-58A Valkyrie“ wird seit Jahren getestet und soll für Europa umgebaut werden. Airbus-Chef Michael Schöllhorn sieht in dem System eine „entscheidende Fähigkeit“ für Europas Luftwaffe – und will das Projekt bis 2029 einsatzbereit machen.

Rheinmetall setzt ebenfalls auf transatlantische Hilfe – mit dem US-Techunternehmen Anduril, das in Kalifornien Drohnen für die US-Luftwaffe baut. Anduril bringt nicht nur Senkrechtstarter mit Jettriebwerk („Roadrunner“) mit, sondern auch Erfahrung aus dem Ukrainekrieg. Für Rheinmetall ist das Projekt die Chance, vom Panzer- zum Luftsystemanbieter aufzusteigen.

Helsing dagegen spielt die Karte der Souveränität: Die Münchener, mit einer Bewertung von 12 Mrd. € inzwischen das wertvollste deutsche Verteidigungs-Start-up, wollen eine rein deutsche Drohne aufbauen – zusammen mit dem Flugzeughersteller Grob, den sie im Juni übernommen haben.

Helsing testet bereits KI-Piloten in Kampfjets und verspricht ein Maximum an Autonomie. Noch gibt es keinen Prototyp – aber laut interner Unterlagen laufen die Designarbeiten bereits.

Vorsprung durch Wagemut – Wer setzt sich durch?

Ob Airbus, Rheinmetall oder Helsing: Alle drei investieren bereits Millionen – obwohl es noch keine Ausschreibung gibt.

Der Grund: Wer früher liefert, hat bessere Chancen. „Jetzt geht die Post ab“, heißt es aus Industriekreisen. Pistorius’ neues Beschleunigungsgesetz für Rüstungsprojekte soll helfen, genau solche Vorhaben schneller durchzubringen. Die Drohne könnte zum Präzedenzfall für das neue Beschaffungszeitalter werden.

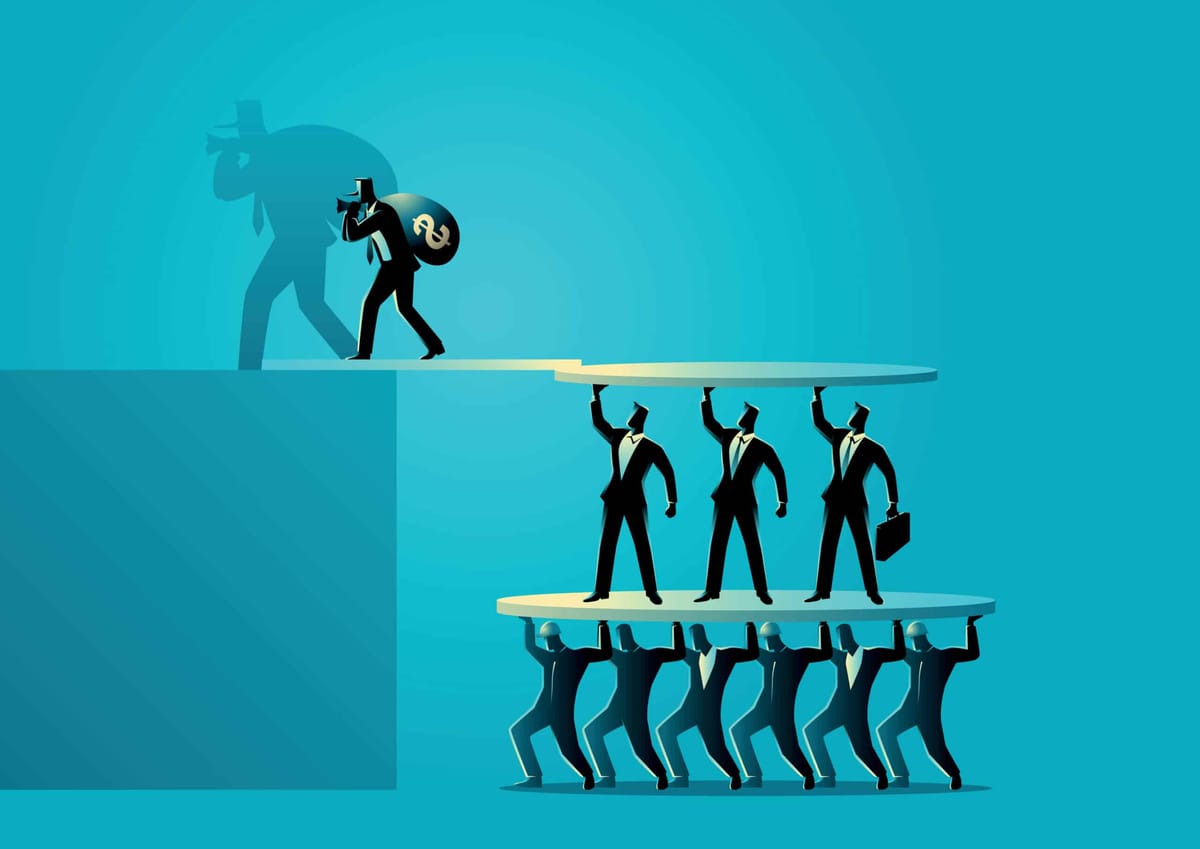

Für die Unternehmen ist das Projekt mehr als ein Auftrag – es ist ein geopolitisches Machtinstrument. Wer in Deutschland den Zuschlag bekommt, kann womöglich den neuen europäischen Drohnenstandard definieren. Und das könnte langfristig Milliarden bringen, nicht nur in Exportmärkten, sondern auch für Nato-Programme.

Verteidigungspolitik im Wandel: Mehr Eigenständigkeit, weniger Abhängigkeit

Denn in Berlin wächst das Misstrauen gegenüber der amerikanischen Verlässlichkeit – insbesondere unter einer möglichen zweiten Trump-Regierung. Deutschland will unabhängiger werden.

Zwar sind Tomahawk-Marschflugkörper bereits für die Bundeswehr bestellt, auch Typhon-Raketen werden mit den USA verhandelt. Doch Drohnen sollen „Made in Europe“ sein – wenn möglich sogar „Made in Germany“.

Der „European Long Range Strike Approach“ (ELSA) – eine Initiative mit Frankreich und weiteren EU-Staaten – soll das Rückgrat für künftige europäische Fähigkeiten bilden. Pistorius will Deutschland in eine „führende Rolle“ bringen.

Die Deep-Strike-Drohne wird dabei zum Prüfstein: Kann Europas größte Volkswirtschaft auch militärisch eigenständig werden – oder bleibt man technologisch auf US-Systeme angewiesen?

Die neue Lufthoheit entsteht jetzt – und sie ist unbemannt

Unbemannte Kampfsysteme sind längst kein futuristisches Gedankenspiel mehr, sondern strategische Notwendigkeit. Sie sollen künftig das Rückgrat der Luftwaffe neben Eurofighter, Tornado und F-35 bilden – vernetzt, teilautonom, KI-gesteuert. Die geplanten Deep-Strike-Drohnen sind dabei das technologisch anspruchsvollste Glied in der Kette.

Die Industrie ist bereit, der politische Wille da, das Zeitfenster offen. Was fehlt, ist die finale Entscheidung, wer liefern darf. Und ob Europa diesmal den Mut hat, sich von amerikanischer Abhängigkeit zu lösen – oder sich erneut in bestehende Systeme einkauft.

Eines ist sicher: Der „Beauty Contest“ um die Deep-Strike-Drohne ist mehr als ein Bieterwettbewerb. Es ist ein strategischer Lackmustest für Europas Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können – mit eigenen Mitteln, eigener Technologie und eigenem Anspruch.

Das könnte Sie auch interessieren: