Die Zahl, über die keiner spricht

Die US-Wirtschaft brummt, zumindest auf dem Papier. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent – kein Grund zur Sorge, könnte man meinen.

Doch unter der Oberfläche des Arbeitsmarkts zeigt sich ein anderer Trend: Die Zahl der Menschen, die arbeiten oder nach Arbeit suchen, sinkt. Zum dritten Mal in Folge – ein Phänomen, das es zuletzt 2011 gab.

Was auf den ersten Blick wie ein Nebengeräusch wirkt, könnte sich als gravierendes strukturelles Risiko entpuppen. Denn wenn die Zahl der Arbeitskräfte schrumpft, fehlen nicht nur Hände – sondern auch Köpfe, Steuerzahler und Konsumenten. Für eine Volkswirtschaft, die zu 70 Prozent auf privaten Konsum angewiesen ist, ist das mehr als nur ein Schönheitsfehler.

Arbeitslosigkeit fällt – weil keiner mehr sucht

Dass die Arbeitslosenquote nicht steigt, obwohl kaum neue Jobs entstehen, liegt am Zähler in der Gleichung: Wer nicht aktiv nach Arbeit sucht, gilt nicht als arbeitslos – und fliegt aus der Statistik.

In Wahrheit ist der Arbeitsmarkt damit schwächer, als es die offiziellen Zahlen suggerieren. Der Schein trügt – und zwar auf eine Weise, die schwerwiegende Folgen haben kann.

So schrumpfte die US-Arbeitsbevölkerung zwischen April und Juli um rund 790.000 Menschen. Eine Entwicklung, wie sie sonst nur in Rezessionen beobachtet wird. Gleichzeitig stagniert die Zahl der offenen Stellen. Der Arbeitsmarkt beginnt zu kippen – langsam, aber sichtbar.

Fachkräftemangel trifft Realität

Besonders problematisch ist der Rückgang in der sogenannten Prime-Age-Gruppe: Menschen zwischen 25 und 54 Jahren, die eigentlich das Rückgrat jeder Volkswirtschaft bilden. Ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt – gemessen an der „labor force participation rate“ – sinkt seit vier Monaten in Folge.

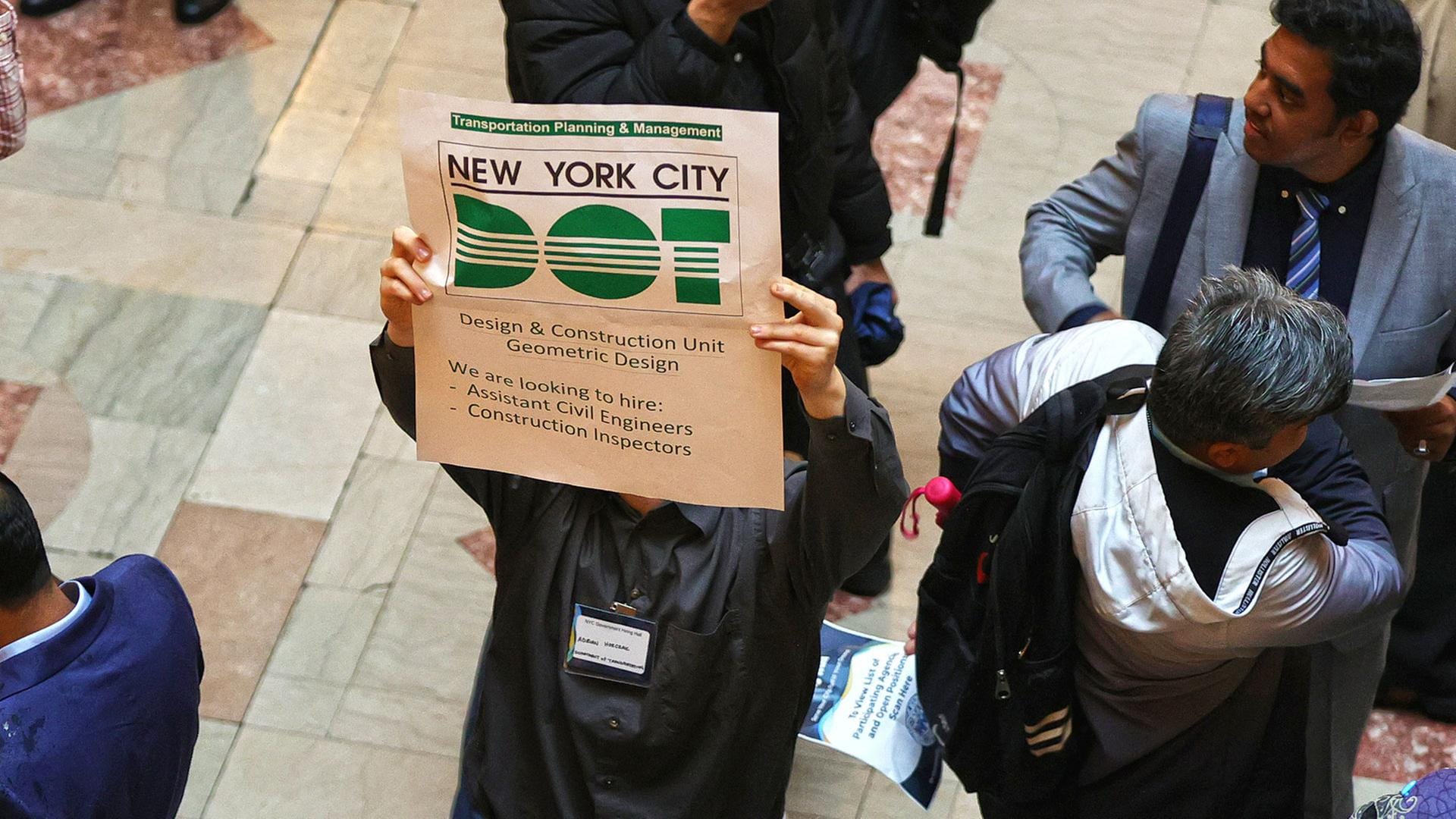

Das Problem zeigt sich längst auch in der Praxis: Der chronische Mangel an Bauarbeitern, den Harvard-Studien bereits seit Jahren dokumentieren, verzögert landesweit Wohnbauprojekte. Weniger Fachkräfte, längere Bauzeiten, steigende Immobilienpreise. Ein Dominoeffekt – befeuert durch einen Arbeitsmarkt, der das Personal nicht mehr findet.

Die Politik hat mitgespielt

Ein wesentlicher Treiber des Problems: der massive Rückgang der Zuwanderung. In den letzten zwölf Monaten sind laut offiziellen Zahlen die Grenzübertritte um 90 Prozent zurückgegangen. Die Folge: Die Zahl der ausländischen Beschäftigten in der US-Wirtschaft ist so stark gefallen wie nie zuvor.

Das ist kein kleiner Effekt. In vier der fünf Jahre mit den stärksten Jobzuwächsen spielten Zuwanderer eine überdurchschnittlich große Rolle. Ihre Arbeitskraft stabilisierte nicht nur Branchen wie Pflege, Gastronomie oder Bau, sondern füllte auch Lücken im Tech- und Dienstleistungssektor.

Fehlende Anreize, verlorenes Vertrauen

Doch auch jenseits der Migrationspolitik gibt es Gründe für die sinkende Beteiligung: viele Mütter kehren nach der Pandemie nicht ins Erwerbsleben zurück – nicht zuletzt wegen unerschwinglicher Kinderbetreuung und strenger Präsenzpflichten. Die Partizipation junger Menschen (16–19 Jahre) ist ebenfalls eingebrochen – teils, weil Einstiegsjobs fehlen, teils, weil die Ausbildung Priorität hat.

Was dabei übersehen wird: Wer länger draußen bleibt, verliert den Anschluss. Und wer nie richtig eingestiegen ist, wird schwer vermittelbar – selbst in einem Markt, der händeringend Personal sucht.

Was das für die Wirtschaft bedeutet

Ein sinkendes Arbeitskräfteangebot hat nicht nur soziale, sondern harte ökonomische Folgen. Es bremst das Wachstum, senkt die Produktivität und verschärft die Probleme bei der Finanzierung öffentlicher Haushalte. Steuereinnahmen sinken, Sozialabgaben geraten unter Druck, die Inflation bleibt hoch, weil die Angebotsseite zu träge reagiert.

Hinzu kommt: Unternehmen, die keine Leute finden, drosseln Produktion und investieren weniger. Und wenn weniger Menschen arbeiten, sinkt auch der Konsum – was wiederum die Nachfrage schwächt. Ein toxischer Kreislauf.

Die Zahlen sind da – die Antworten fehlen

Seit Monaten sinkt die Zahl der Beschäftigten, doch weder die Fed noch das Arbeitsministerium haben bislang eine überzeugende Strategie präsentiert. Stattdessen wird die Entwicklung kleingeredet – als vorübergehender Effekt oder statistische Unschärfe. Dabei liegen die Probleme offen auf dem Tisch: Rückläufige Migration, unattraktive Rahmenbedingungen, Fachkräftemangel und eine Alterung der Gesellschaft, die sich nicht länger ignorieren lässt.

Ein Wendepunkt, der keiner sein darf

Noch ist Zeit gegenzusteuern. Durch kluge Zuwanderungspolitik. Durch Investitionen in Bildung, Qualifizierung und Betreuungsangebote. Und durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie Arbeit im 21. Jahrhundert eigentlich aussehen soll.

Denn wenn die Erwerbsbevölkerung dauerhaft schrumpft, wird aus dem Jobmotor der vergangenen Dekade ein Bremsklotz für die Zukunft.

Das könnte Sie auch interessieren: