Vom Regelwerk zum Tagesbefehl

Früher gab es im Welthandel verlässliche Spielregeln: niedrige Zölle, gleiche Bedingungen, planbare Strukturen. Jetzt gilt: Wer Trump verärgert, bekommt Strafzölle.

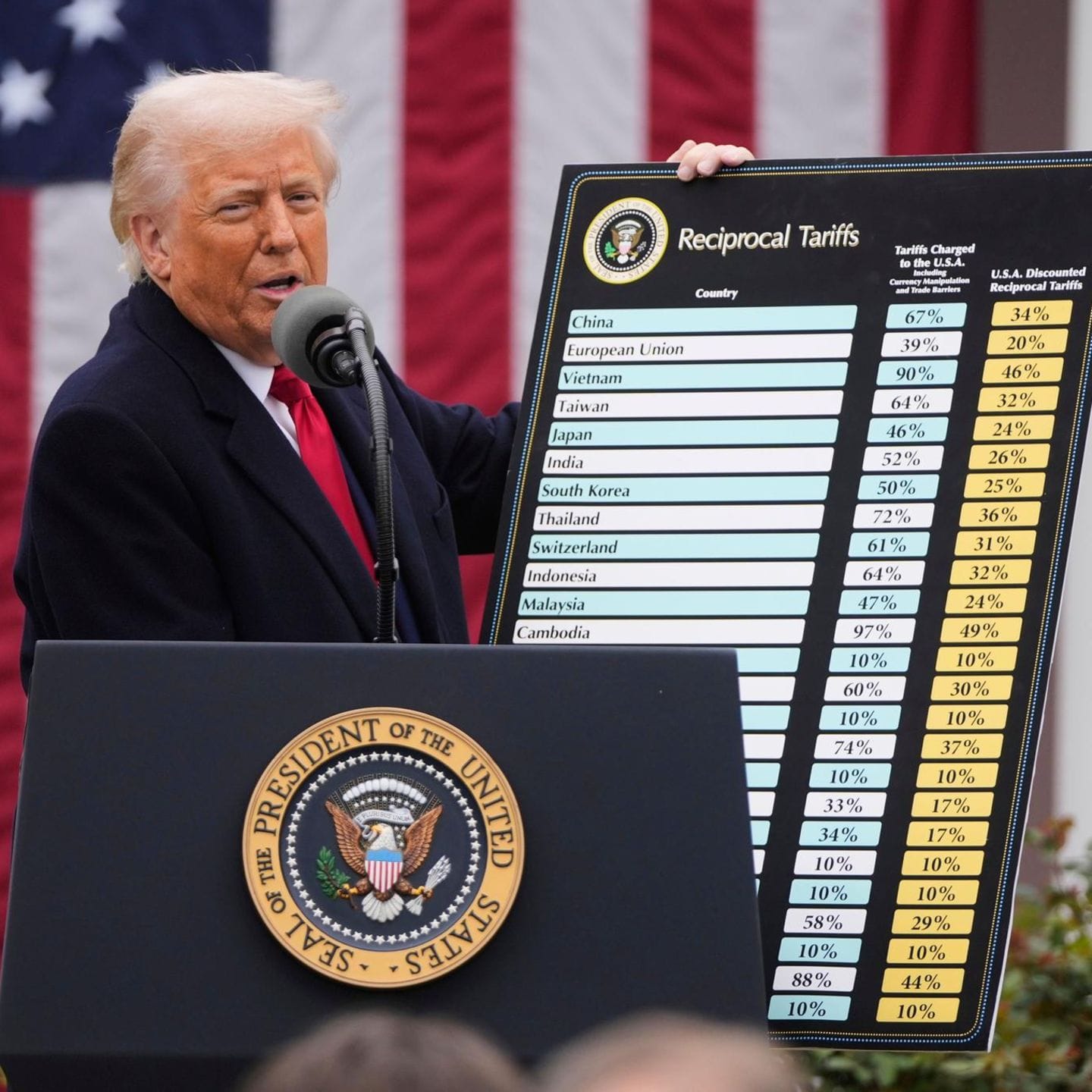

Kanada und Indien droht er mit Abgaben von bis zu 50 Prozent, andere Länder zahlen seit August zwischen 10 und 41 Prozent. Die EU, Japan und Südkorea haben sich mit Zugeständnissen vor Schlimmerem geschützt. Die Begründung: Handelsdefizite seien Diebstahl.

Die große Fehlannahme

Trumps Lager feiert die Zolleinnahmen – fast 30 Milliarden Dollar pro Monat. Die Handelspartner würden zahlen, heißt es. Doch Ökonomen wissen es besser: Rund 80 Prozent dieser Last tragen US-Verbraucher und Unternehmen selbst.

Ford und General Motors haben im zweiten Quartal allein 800 Millionen beziehungsweise 1,1 Milliarden Dollar an Zöllen gezahlt. Geld, das nicht in neue Modelle, sondern ins Finanzministerium floss.

Warum die Börse stillhält

Der Aktienmarkt reagierte nur kurz nervös. Der S&P 500 liegt immer noch rund zehn Prozent über dem Niveau von Trumps „Liberation Day“.

Der Grund: der KI-Boom, der die Gewinne der großen Techkonzerne nach oben treibt. Anleger hoffen, Firmen könnten ihre Lieferketten so umbauen, dass die Zölle verpuffen. Doch solange die Märkte ruhig bleiben, sieht Trump keinen Grund, vom Kurs abzuweichen.

Bremsklotz für die Wirtschaft

Die US-Konjunktur schwächelt bereits: Wachstum unter Plan, Inflation hartnäckig, weniger neue Jobs. Das alte multilaterale System mit klaren, einheitlichen Zollsätzen wird durch ein Netz aus bilateralen Sonderregeln ersetzt. Wer künftig Erfolg haben will, braucht nicht nur gute Produkte – sondern auch ein Händchen für politische Deals.

Der schleichende Verlust

Was Bürger verlieren, ist schwer zu beziffern: weniger Auswahl, weniger Wettbewerb, weniger Innovation. Weil es keine direkte Vergleichswelt gibt, merken viele nicht, dass sie mehr bezahlen und weniger bekommen. Unternehmen, die von den Zöllen profitieren, werden sich später vehement gegen deren Abschaffung wehren.

Ein Vermächtnis mit langer Halbwertszeit

Selbst ein Nachfolger, der Zölle senken wollte, stünde vor einer gut organisierten Front aus Lobbyisten und Abgeordneten, die lieber heutige Einnahmen verbuchen als langfristiges Wachstum ermöglichen. So droht Trumps Handelsordnung zu bleiben – auch wenn er längst wieder Golf spielt.

Das könnte Sie auch interessieren: