Das Urteil ist gefallen - die Umsetzung fehlt

Seit dem bahnbrechenden Beschluss des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2022 ist eigentlich alles klar: Arbeitgeber müssen die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erfassen.

Doch auf ein entsprechendes Gesetz wartet das Land bis heute. Die Bundesregierung verweigert die Umsetzung, das Arbeitsministerium laviert, und in vielen Unternehmen regiert weiterhin das Prinzip Hoffnung: Wird schon keiner kontrollieren.

Ein Gesetz, das keiner schreibt

Was wie ein Verwaltungsdetail klingt, ist in Wahrheit ein handfester Skandal. Über zwei Jahre nach dem Urteil ist kein Gesetz in Sicht.

Der damalige Arbeitsminister Hubertus Heil ließ zwar 2022 ein Reformpapier ausarbeiten, doch passierte danach: nichts. Jetzt, unter seiner Nachfolgerin Bärbel Bas, heißt es, man plane einen „Dialog“. Wann das Gesetz kommt? Unklar. Vielleicht 2026. Vielleicht nie.

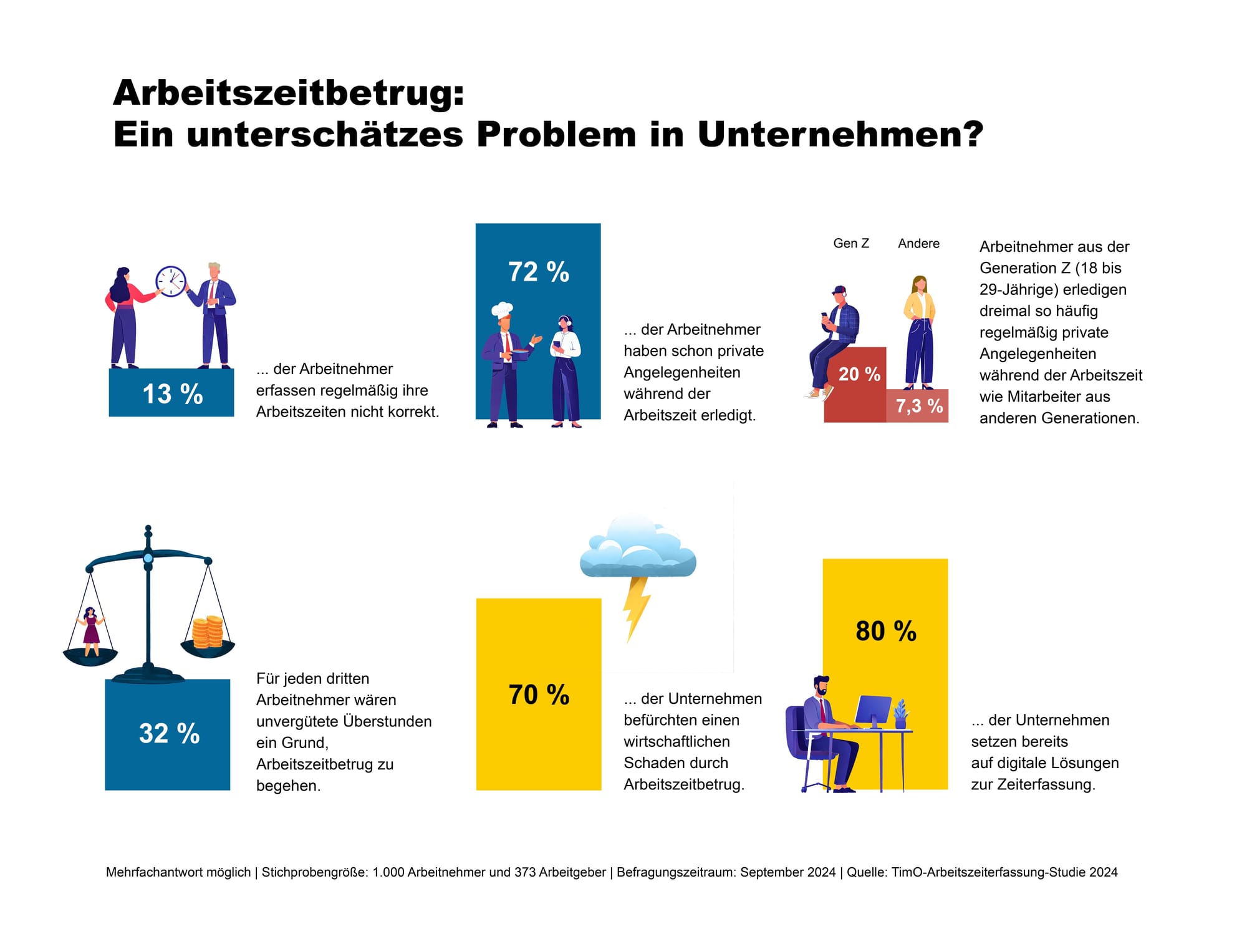

Die Zahlen sind eindeutig

1,2 Milliarden Überstunden zählte das IAB im Jahr 2024. Fast die Hälfte davon unbezahlt. Auch wenn die Zahl über Jahre gefallen ist, bleibt das Ausmaß gewaltig.

Besonders betroffen: Lehrer, Pflegekräfte, Paketzusteller, Bauarbeiter. Und genau hier, wo Arbeitsrechte ohnehin bröckeln, fehlt eine systematische Zeiterfassung. Die Folge: Ausbeutung, Rechtsunsicherheit, Schwarzarbeit.

Einige Bundesländer haben genug und schaffen Fakten. Berlin testet eigene Systeme für Schulen, Bremen plant ab 2026 flächendeckend Zeiterfassung.

Das Problem: Der Flickenteppich wird dichter. Statt klarer Regeln gibt es Insellösungen – und juristische Grauzonen.

Die digitale Lösung längst vorhanden

Was die Bundesregierung verschläft, wittert die Tech-Branche als Chance. Start-ups wie Clockin oder Tisoware bieten simple Apps, die für Rechtssicherheit sorgen sollen.

In der freien Wirtschaft sind diese Lösungen oft schon Standard. Im Öffentlichen Dienst hingegen gelten strengere Datenschutzregeln. Folge: Langsame Prozesse, veraltete Strukturen, digitaler Stillstand.

Arbeitgeber gegen Misstrauensbürokratie

Während Gewerkschaften auf mehr Kontrolle pochen, warnen Arbeitgeber vor einer "Bürokratiefalle". Gerade in Branchen mit Vertrauensarbeitszeit drohe ein Rückschritt in alte Denkmuster. Doch das Argument hält nicht stand: Auch mobiles Arbeiten lässt sich dokumentieren. Und wer Verantwortung übernimmt, sollte auch Nachvollziehbarkeit nicht fürchten.

Milliardenverluste durch Schwarzarbeit

Der DGB rechnet allein auf dem Bau mit 126 Milliarden Euro Schaden durch Schwarzarbeit.

Ohne Zeiterfassung fehlt die Grundlage für jede Kontrolle. Es geht also nicht nur um Arbeitsrechte, sondern auch um Steuergerechtigkeit. Ein weiteres Versäumnis in einem Land, das sich als Vorreiter für Fairness und Effizienz versteht.

Ein Urteil, das niemand ignorieren kann

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat die Sache bereits entschieden: Auch ohne Gesetz müssen Arbeitgeber Zeiterfassung betreiben. Die Pflicht besteht jetzt. Wer darauf nicht vorbereitet ist, handelt rechtswidrig. Das weiß auch das Arbeitsministerium. Und schweigt weiter.

Vertrauen ist gut. Kontrolle ist Recht. Wer die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ignoriert, riskiert nicht nur juristische Konsequenzen, sondern schwächt auch das Vertrauen in faire Arbeitsverhältnisse.

Die deutsche Politik aber scheint sich mit dieser Grauzone arrangiert zu haben. Es ist ein Schwebezustand, der Unternehmen verunsichert, Arbeitnehmer entrechtet und dem Staat Milliarden kostet.

Das könnte Sie auch interessieren: