Inmitten des sächsischen Braunkohlegebiets hat Deutschland einen Meilenstein gesetzt: Der Solarpark „Witznitz“, der größte seiner Art in Europa, ist nun am Netz.

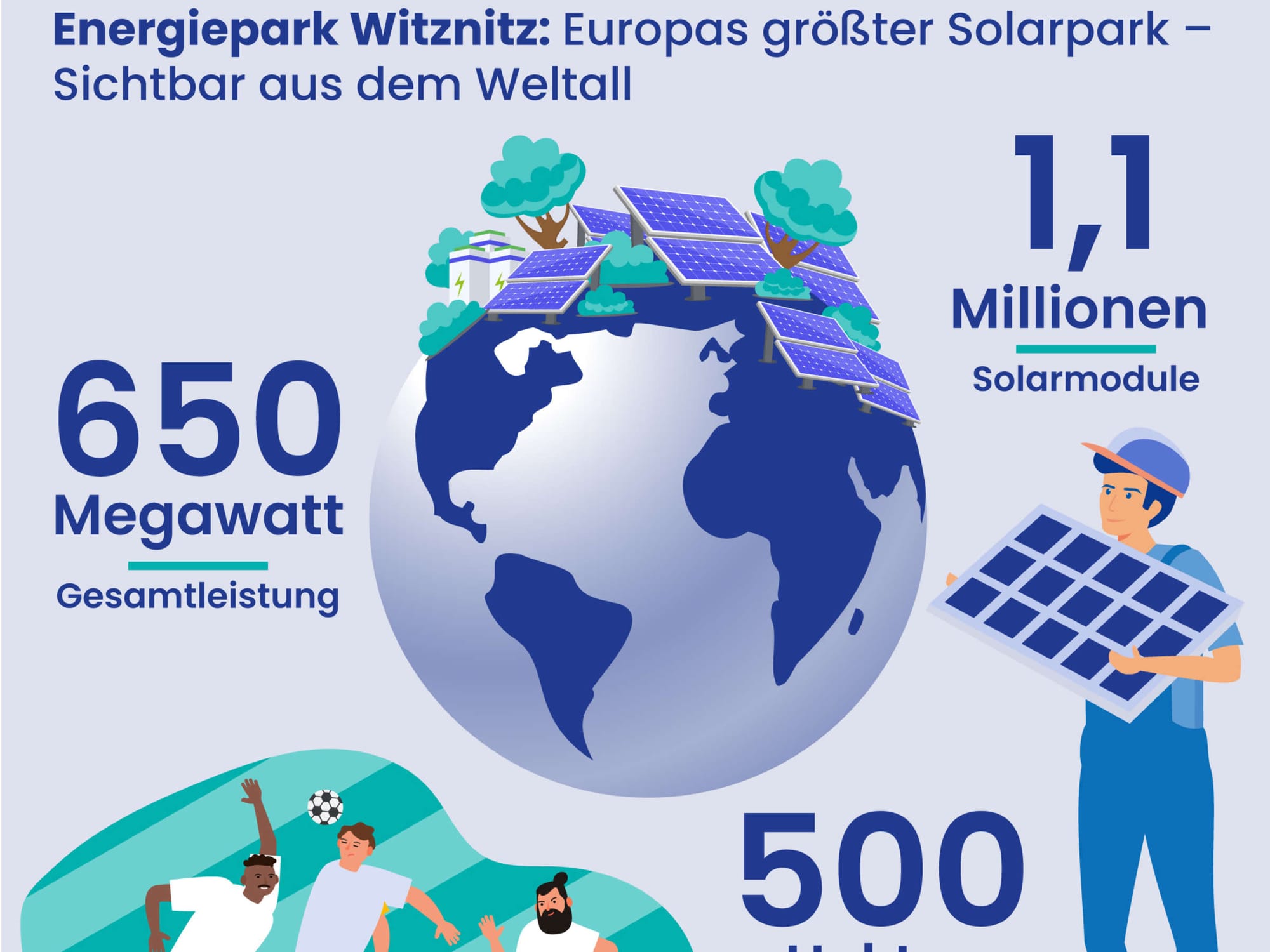

Mit einer Fläche, die 700 Fußballfeldern entspricht, und einer beeindruckenden Kapazität von 650 Megawatt, zeigt dieses Projekt Deutschlands Ambitionen im Übergang zu erneuerbaren Energien.

Es steht symbolisch für die ambitionierte, aber auch herausfordernde Energiewende des Landes.

Ein visionäres Projekt mit ehrgeizigen Zielen

„Witznitz“ ist nicht nur wegen seiner Größe bemerkenswert, sondern auch als Symbol für den Strukturwandel in einer Region, die einst vom Braunkohleabbau geprägt war.

„Es ist der größte Solarpark Deutschlands, der hier in Mitteldeutschland entsteht“, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer: „Wir machen die Transformation, weg von der Braunkohle, hin zu den erneuerbaren Energien.

Die Investitionskosten für den Solarpark, die auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag geschätzt werden, wurden vollständig privat finanziert, ein Beweis für das wachsende Vertrauen in die Rentabilität der Solarenergie.

Herausforderungen der Solarstrategie Deutschlands

Obwohl der Solarpark „Witznitz“ beeindruckende Zahlen vorweist, wirft er auch kritische Fragen auf: Deutschlands Ziel, bis 2030 eine Solarkapazität von 215 Gigawatt zu erreichen, erfordert eine immense Skalierung der Infrastruktur.

Die gegenwärtige Produktionsrate müsste drastisch erhöht werden, um diese Vorgaben zu erfüllen, was erhebliche Herausforderungen an Speicher- und Netzkapazitäten stellt.

Infrastrukturelle und ökologische Überlegungen

Der massive Ausbau der Solarenergie in Deutschland ist nicht ohne Kompromisse. Die benötigte Infrastruktur für Übertragungs- und Verteilnetze erfordert laut Unternehmensberatung McKinsey Investitionen von bis zu 410 Milliarden Euro bis 2035.

Zusätzlich erhebt sich die Frage nach der ökologischen Nachhaltigkeit solch großer Solarparks, insbesondere in Bezug auf Landnutzung und Biodiversität.

Wirtschaftliche und soziale Implikationen

Während „Witznitz“ als zukunftsweisendes Projekt für erneuerbare Energien gefeiert wird, verweisen Kritiker auf die sozialen und wirtschaftlichen Kosten.

Die hohen Investitionen in die Infrastruktur könnten zu steigenden Strompreisen für Verbraucher führen, was die Akzeptanz der Energiewende beeinträchtigen könnte.

Ein doppelter Gewinn für Nachhaltigkeit und Wirtschaft

Die Partnerschaft mit Shell, die den Solarstrom an Microsoft weiterverkauft, illustriert die sich wandelnde Energielandschaft und zeigt, wie erneuerbare Energien zunehmend in die globale Wirtschaft integriert werden.

Dieses Modell könnte ein Vorbild für andere Regionen sein, die nachhaltige Energie mit wirtschaftlichem Nutzen verbinden möchten.