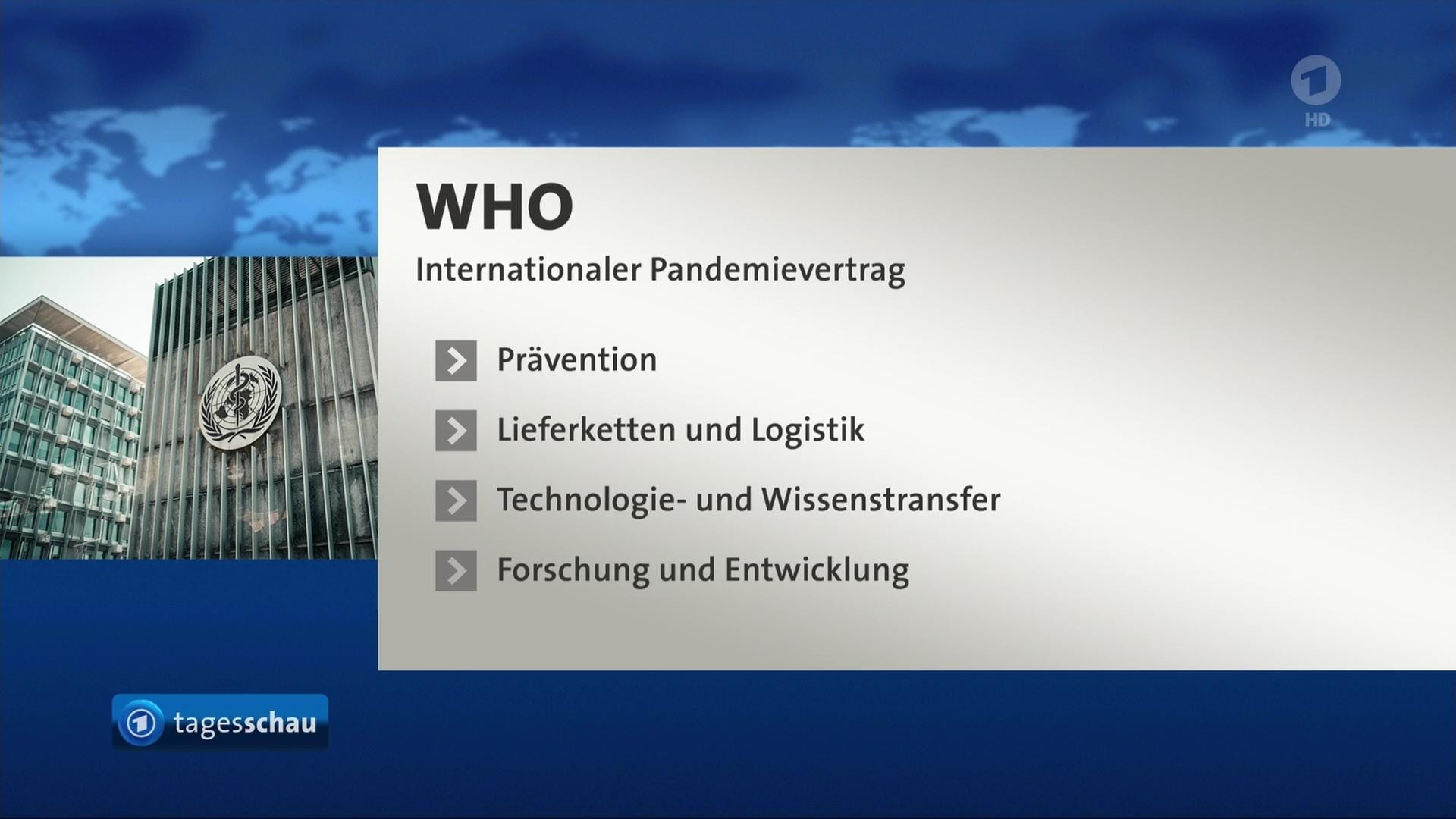

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen folgenschweren Schritt getan: Mit der Verabschiedung des globalen Pandemieabkommens ebnet sie den Weg für eine neue internationale Ordnung im Umgang mit Gesundheitskrisen – eine Ordnung, in der nationale Souveränität und multilaterale Solidarität neu austariert werden sollen.

Der formale Beschluss durch die Weltgesundheitsversammlung steht zwar noch aus, doch der vorliegende Vertragstext hat bereits international für Unruhe gesorgt.

Zwang zur Solidarität?

Kernstück des neuen Abkommens ist ein verpflichtender Verteilschlüssel für medizinische Ressourcen in einer Pandemie. Staaten mit Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten oder Schutzkleidung sollen im Krisenfall einen Teil ihrer Bestände an ärmere Länder abgeben – verpflichtend, nicht freiwillig.

Der Mechanismus soll verhindern, was sich in der Corona-Krise beobachten ließ: Dass wohlhabende Staaten den globalen Markt leerkaufen, während andere leer ausgehen.

Doch gerade dieser Aspekt ist politisch brisant. Kritiker sehen darin einen „Zwang zur Solidarität“, der demokratisch nicht legitimiert sei.

„Das Recht auf nationale Krisenvorsorge darf nicht an eine supranationale Behörde ausgelagert werden“, warnt etwa der österreichische FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Seine Partei hat in Österreich eine Petition gegen das Abkommen gestartet – und trifft damit offenbar einen Nerv.

Ein Geben – ohne vertraglich gesichertes Nehmen

Besonders umstritten ist ein Anhang zum Vertrag, dessen konkrete Ausgestaltung noch aussteht. Er soll regeln, unter welchen Bedingungen Staaten Daten und Proben neuartiger Krankheitserreger an internationale Organisationen oder sogar private Pharmaunternehmen weitergeben müssen.

Eine rechtlich belastbare Gegenleistung – etwa ein vergünstigter Zugang zu Impfstoffen im Gegenzug – ist bislang nicht vorgesehen.

Für Biotech-Unternehmen könnte das eine komfortable Position schaffen: Sie erhalten potenziell exklusive Frühwarninformationen und können darauf aufbauend Produkte entwickeln – ohne Verpflichtung zur anschließenden fairen Preisgestaltung.

Rolle der WHO wächst – und mit ihr die Kritik

Formal bleibt die WHO eine beratende Organisation. Doch das Pandemieabkommen könnte de facto zu einer Kompetenzverschiebung führen: Entscheidungen über globale Gesundheitspolitik würden stärker auf multilaterale Gremien verlagert – und dort oft intransparent und unter Ausschluss nationaler Parlamente getroffen.

Auch in Deutschland ist man in Berlin um Schadensbegrenzung bemüht. Im Bundesgesundheitsministerium heißt es, man unterstütze grundsätzlich die multilaterale Idee, wolle aber bei der Umsetzung auf „verfassungsrechtlich tragfähige Lösungen“ achten. Eine rechtlich bindende Ratifizierung durch Bundestag und Bundesrat wäre ohnehin nötig.

Nicht nur rechte Kritik – auch Verfassungsrechtler sind alarmiert

Während ein Großteil der öffentlichen Kritik von populistischen Parteien kommt, melden sich zunehmend auch Verfassungsrechtler zu Wort. So warnt der Staatsrechtler Prof. Dr. Hans Michael Heinig vor einem „Systembruch“, sollte die WHO ohne parlamentarische Kontrolle Zugriff auf nationale Ressourcen erhalten.

Hinzu kommt: Anders als etwa bei der EU gibt es in der WHO kein echtes Kontrollgremium, keine gewählte Volksvertretung, kein durchsetzbares Veto einzelner Staaten. Entscheidungen werden im Konsens gefällt – oder, wenn der ausbleibt, durch simple Mehrheiten.

Ratifikation als mögliche Bremse

Bevor das Abkommen jedoch greift, müssen mindestens 60 der 194 Mitgliedstaaten es ratifizieren – ein Prozess, der Jahre dauern kann. Ob und wie der Vertrag in einzelnen Staaten umgesetzt wird, ist derzeit völlig offen.

In den USA, wo republikanische Senatoren bereits lautstark protestieren, dürfte es zu langwierigen politischen Auseinandersetzungen kommen.

Das könnte Sie auch interessieren: