Der große Exodus

Es ist eine paradoxe Situation: Die deutsche Industrie begrüßt die neue Zolleinigung zwischen EU und USA – und zieht trotzdem weiter weg.

Während Maschinenbauer wie EBM-Papst und Trumpf von Planungssicherheit sprechen, verdichtet sich zugleich ein Trend, der für die deutsche Volkswirtschaft hochbrisant ist: Die Produktion wandert zunehmend in die Vereinigten Staaten ab.

Was nach wirtschaftlicher Globalisierung klingt, ist in Wahrheit eine stille Abstimmung mit den Füßen – und eine indirekte Antwort auf das, was Branchenvertreter als „Trump-Zolllogik“ bezeichnen: Wer nicht drüben produziert, zahlt drauf. Und wer weiter aus Deutschland liefert, muss zunehmend kämpfen – gegen Wettbewerber, Bürokratie, Zölle und die Demografie.

Die USA locken – auch ohne Zollfreiheit

Die Erleichterung nach dem jüngsten Zollkompromiss mit der Trump-Regierung war zunächst groß: Statt angedrohter 30 Prozent zahlen deutsche Exporteure künftig „nur“ 15 Prozent auf Maschinenexporte in die USA. Ein Rückschlag bleibt es dennoch.

Denn vor Trumps Amtszeit lagen die Sätze zwischen zwei und fünf Prozent. „Ein Deal ist kein Fortschritt, wenn man vorher besser dastand“, sagt etwa Harald Klaiber, CFO beim Ventilatorenhersteller EBM-Papst.

Branchenintern ist längst klar: Der Kompromiss wird zwar kurzfristige Unsicherheit lösen – aber strukturell nichts zum Guten wenden. Vielmehr dürfte er die sogenannte „Local-for-Local“-Strategie weiter befeuern. Sie bedeutet: Entwicklung, Bau und Verkauf erfolgen dort, wo das Produkt abgesetzt wird – in diesem Fall in den USA.

Die neue Maschinenbau-Logik

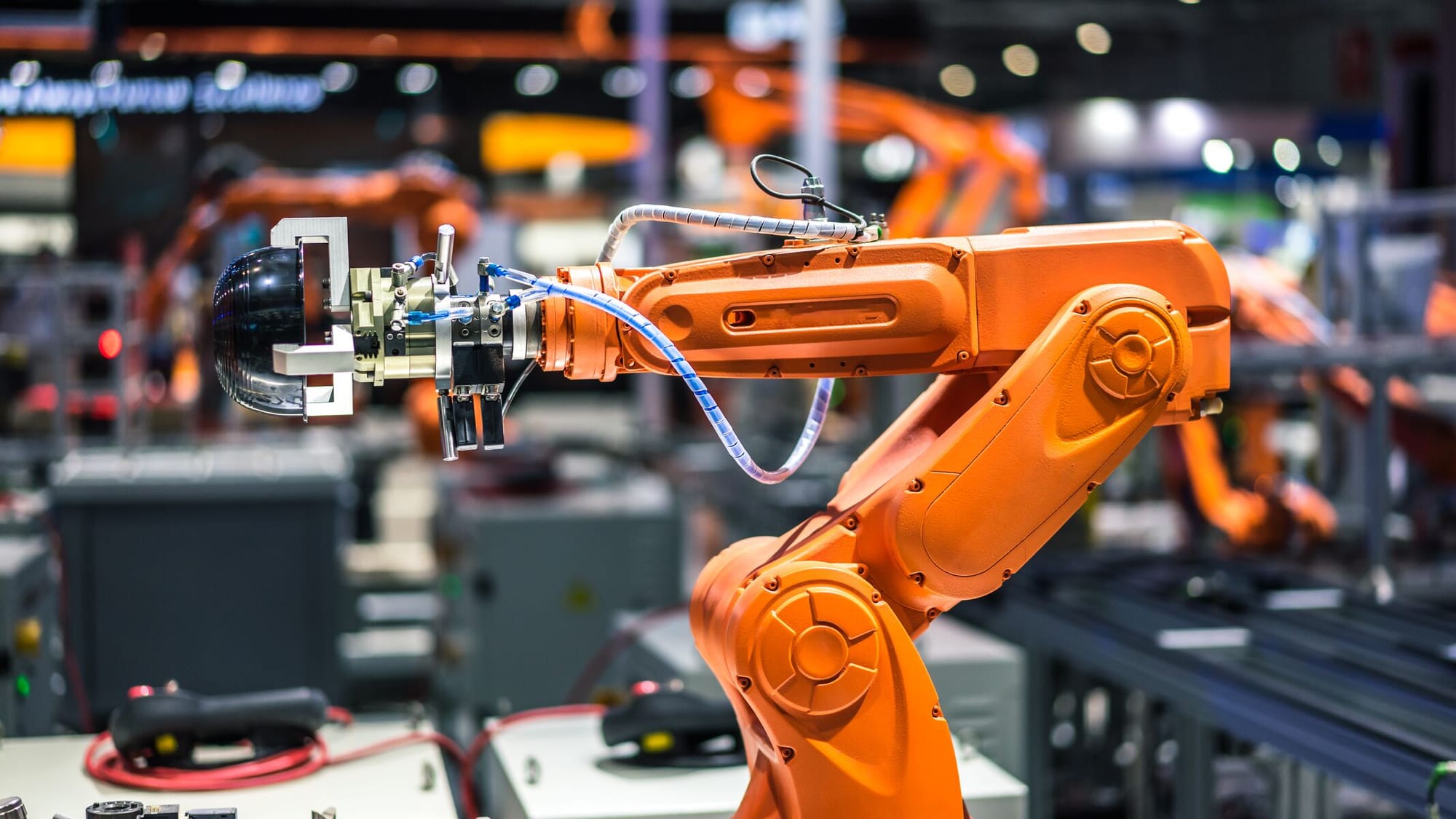

Diese Strategie macht Unternehmen unabhängiger von Zollrisiken und politischen Machtspielen. EBM-Papst baut bereits in den USA Lüftungssysteme für KI-Rechenzentren. Trumpf plant Ähnliches.

Das Ziel ist klar: Wer lokal fertigt, wird zum „Domestic Player“ – und genießt politische Rückendeckung sowie wirtschaftliche Vorteile. Gerade in China und den USA, wo protektionistische Tendenzen zunehmen, ist das ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil.

Noch liegt der Lokalisierungsgrad bei EBM-Papst laut Klaiber bei 50 %. Im laufenden Geschäftsjahr soll er auf zwei Drittel steigen. „Ganz unabhängig wird man nie“, sagt ein Trumpf-Sprecher.

Hochkomplexe Maschinen benötigen internationale Komponenten. Doch selbst das spielt mittlerweile keine zentrale Rolle mehr – entscheidend ist, dass das Produkt am Ende „Made in USA“ tragen kann.

Von der Werkbank zum Berater?

Für Deutschland ist dieser Wandel bitter. Denn mit jedem Werk, das in Übersee entsteht, schrumpfen die hiesigen Produktionskapazitäten – und damit Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Ausbildungsmöglichkeiten.

Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht logisch erscheint, ist aus volkswirtschaftlicher Sicht ein Alarmsignal. Der Maschinenbau ist Deutschlands Rückgrat – und wird zunehmend ausgehöhlt.

Hinzu kommt: Die alternde Gesellschaft verschärft die Lage. Viele Unternehmen finden kaum noch Fachkräfte, um komplexe Maschinen zu bauen. Wer in die USA geht, um dem Fachkräftemangel zu entkommen, tut das auch deshalb, weil dort junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte verfügbar sind. Was für Unternehmen wie Trumpf ein Gewinn ist, bedeutet für Deutschland einen weiteren schleichenden Substanzverlust.

Die Politik schaut zu – oder weg

Branchenvertreter fordern nun klare Signale aus Berlin und Brüssel. „Die EU hätte härter verhandeln müssen“, heißt es beim VDMA. Stattdessen habe man sich in einem ungleichen Deal eingelullt: Die USA erheben 0 % auf ihre Exporte nach Europa, während europäische Maschinenbauer mit 15 % belastet werden.

Die asymmetrischen Bedingungen sind ein politisches Armutszeugnis – und zeigen einmal mehr, wie wenig strategisches Gewicht die EU auf globaler Bühne besitzt.

Gleichzeitig bleiben Versäumnisse bei Freihandelsabkommen, beim Bürokratieabbau und bei Investitionsanreizen. Die USA wiederum tun exakt das Gegenteil: Steuererleichterungen, Industrieprogramme, protektionistische Beschaffung – alles auf Kurs „America First“.

Der Standort schmilzt – und kaum einer spricht darüber

Was auffällt: Die Verlagerung deutscher Produktion in die USA ist keine Schlagzeile mehr wert. Sie geschieht schleichend, in kleinen Etappen – aber konsequent. Während die Politik mit dem „Transformationsjahrzehnt“ beschäftigt ist, zieht ein industrielles Kernstück Richtung Nordamerika weiter. Nicht aus Rebellion, sondern aus betrieblicher Vernunft.

Der Fall zeigt exemplarisch, wie wirtschaftliche Realitäten und politische Trägheit auseinanderdriften. Es sind nicht allein Zölle, die deutsche Betriebe vertreiben – es ist das Gesamtpaket: demografische Schwäche, regulatorische Komplexität, geopolitische Unsicherheit. Die Einigung mit Trump bringt Planungssicherheit – aber keine Perspektive.

Das könnte Sie auch interessieren: