Ein CEO gegen das Bildungsideal

Mark Zuckerberg weiß, wie man provoziert – doch diesmal zielt er nicht auf Technologie, sondern auf ein gesellschaftliches Fundament: die Hochschule.

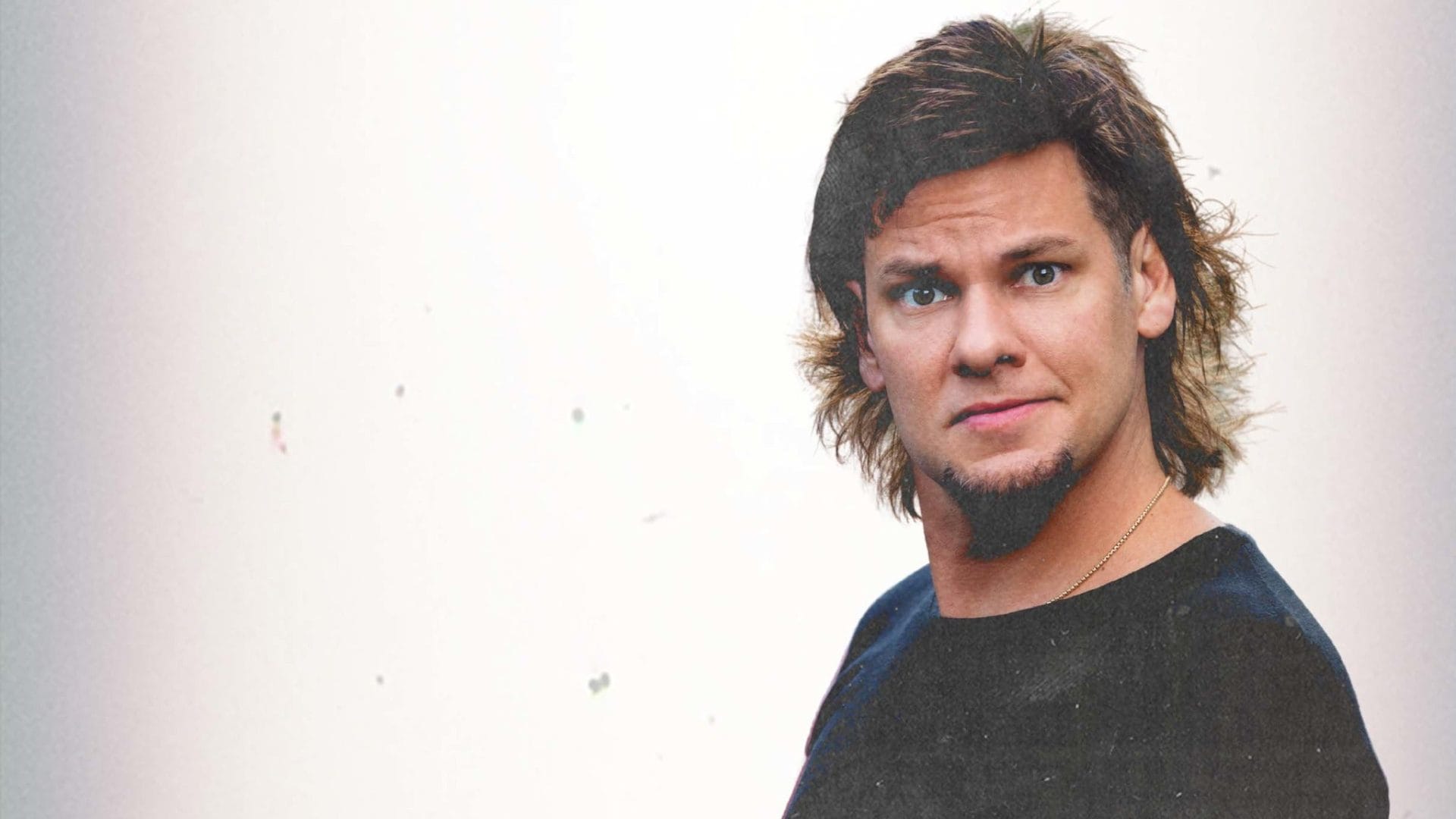

In einem Gespräch mit dem US-Komiker Theo Von sagte der Meta-Chef, er sei „nicht sicher, ob das College die Leute noch auf die heutigen Jobs vorbereitet“. Eine lapidare Bemerkung? Vielleicht.

Doch sie trifft einen Nerv – und stellt das Selbstverständnis der akademischen Bildung infrage.

Denn der Mann, der mit Facebook im Studentenwohnheim ein globales Unternehmen schuf und später zu einer der mächtigsten Figuren des Silicon Valley wurde, spricht aus Erfahrung: Zuckerberg verließ Harvard vor dem Abschluss – freiwillig.

Seine Laufbahn ist seither Legende. Doch der Zweifel, den er heute äußert, ist nicht nur biografisch motiviert. Er spiegelt eine wachsende Entfremdung zwischen Hochschulsystem und Arbeitswelt.

Hohe Schulden, ungewisse Perspektiven

Für viele Studierende beginnt die Karriere nicht mit einem Abschluss – sondern mit einem Schuldenberg. Laut der US-Bildungsorganisation CollegeBoard betrug die durchschnittliche Studienkreditlast für Absolventen 2023 rund 29.300 Dollar pro Kopf.

In Zeiten eines angespannten Arbeitsmarkts, insbesondere in der Tech- und Staatsverwaltung, wiegt diese Last doppelt schwer.

Zuckerberg nennt das Problem beim Namen: Wenn ein Studium junge Menschen nicht gezielt auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet, sei es „nicht gut, wenn sie dafür mit einem riesigen Schuldenloch starten“. Ein Satz, der in den USA politisch aufgeladen ist – doch auch in Deutschland zunehmend an Relevanz gewinnt.

Die Realität auf dem Arbeitsmarkt: Wandel statt Titel

Was Zuckerberg indirekt anspricht, ist die zunehmende Kluft zwischen akademischer Ausbildung und den Anforderungen moderner Berufsbilder. Studiengänge hinken dem technologischen Fortschritt oft hinterher.

Künstliche Intelligenz, Datenanalyse, Cybersecurity – all das wird heute in Unternehmen gesucht, aber nicht zwingend an Unis gelehrt.

Eine Deloitte-Studie aus dem Jahr 2024 belegt: Ein Drittel der Gen-Z und Millennials verzichtet bereits bewusst auf ein Studium – entweder wegen der Kosten oder weil es für ihren Berufsweg schlicht nicht notwendig ist.

Die Nachfrage nach praxisnaher, flexibler und technologiegetriebener Ausbildung steigt. Gleichzeitig wächst die Zahl spezialisierter Bootcamps, Online-Weiterbildungen und berufsbegleitender Lernangebote.

Zuckerbergs eigene Bildung – nützlich oder nostalgisch?

Dass Zuckerberg trotz aller Kritik nicht zum Studienverächter mutiert ist, macht er im Interview klar: College sei eine wichtige soziale Erfahrung, ein Raum zur Selbstfindung. Er selbst habe dort Freundschaften geschlossen, seine Frau Priscilla Chan kennengelernt und das Facebook-Kernteam aufgebaut.

Aber er gibt auch zu: „Ich nutze heute keine einzige Fähigkeit, die ich mit 15 gelernt habe.“ Stattdessen gehe es darum, neue Technologien zu verstehen und anwenden zu können – und das möglichst früh. So plädiert er dafür, Themen wie künstliche Intelligenz schon in der Mittelstufe zu unterrichten, nicht erst im Studium.

Ein Tabubruch mit Trendpotenzial

Zuckerbergs Zweifel an der Hochschule treffen auf ein Klima des Umbruchs. Was einst als unumstößliche Voraussetzung für beruflichen Erfolg galt, wird zunehmend hinterfragt. Auch in Deutschland.

Duale Studiengänge, Fachschulen, Coding-Bootcamps oder das Handwerk erleben eine stille Renaissance. Der Bologna-Titel allein garantiert keinen Arbeitsplatz mehr.

Und doch bleibt der gesellschaftliche Druck bestehen. „Nicht jeder muss aufs College“ – dieser Satz war lange undenkbar, gerade in Bildungsnationen wie Deutschland. Heute klingt er weniger provokant als noch vor zehn Jahren. Die Aussage hat Potenzial, zum neuen Mainstream zu werden.

Was bedeutet das für die Bildungspolitik?

Der technologische Wandel zwingt Schulen und Universitäten zum Umdenken – weltweit. In Deutschland wird zwar über Digitalisierung gesprochen, aber selten konsequent umgesetzt. Während andere Länder KI und Informatik verpflichtend in den Lehrplan integrieren, bleibt hier vieles Modellprojekt.

Zuckerbergs Kritik legt den Finger in die Wunde: Wenn Bildungssysteme weiter so starr bleiben, verlieren sie an Relevanz.

Die Zukunft liegt vermutlich weder im klassischen Hörsaal noch im vollständigen Verzicht auf Bildung – sondern in einer intelligenten, modularen Verzahnung von Praxis und Theorie. Weniger Elfenbeinturm, mehr Echtwelt.