Kasachstan: Vom Mining-Magneten zum Stromnotstand

Zuerst kamen die Bitcoin-Miner. Dann ging das Licht aus. In keinem anderen Land wurde der chinesische Mining-Bann so enthusiastisch aufgegriffen wie in Kasachstan. Der zentralasiatische Staat stellte Mitte 2021 fast 20 % der weltweiten Bitcoin-Rechenleistung.

Doch die Euphorie hielt nicht lange. Marode Kohlekraftwerke, steigende Ausfälle und die Überlastung des Stromnetzes machten das große Versprechen schnell zunichte. Die Regierung reagierte mit Drosselung, später mit Rauswurf.

Das Mining, einst Hoffnungsträger für ausländische Investitionen, wurde plötzlich zur Belastung. Die Internetabschaltungen während der politischen Unruhen Anfang 2022 trafen ausgerechnet jene Branche am härtesten, deren Geschäftsmodell auf Dauerverfügbarkeit basiert. Und so kehrten viele Miner Kasachstan so schnell den Rücken, wie sie gekommen waren.

Kosovo: Strom gegen Mining – und das Recht auf Versorgung

In Pristina herrscht inzwischen ein anderer Ton. Was 2021 als digitales Zukunftsprojekt begann, mündete schon Anfang 2022 im staatlichen Mining-Verbot. Grund war nicht etwa ein ideologischer Kurswechsel, sondern schlicht ein Versorgungsnotstand.

Das größte Kohlekraftwerk des Landes fiel aus, Strom musste zu Höchstpreisen importiert werden. Die Regierung entschied sich – auch politisch unter Druck – für eine drastische Maßnahme: Mining-Verbot für 60 Tage. Die Maßnahme gilt inoffiziell längst als verlängert.

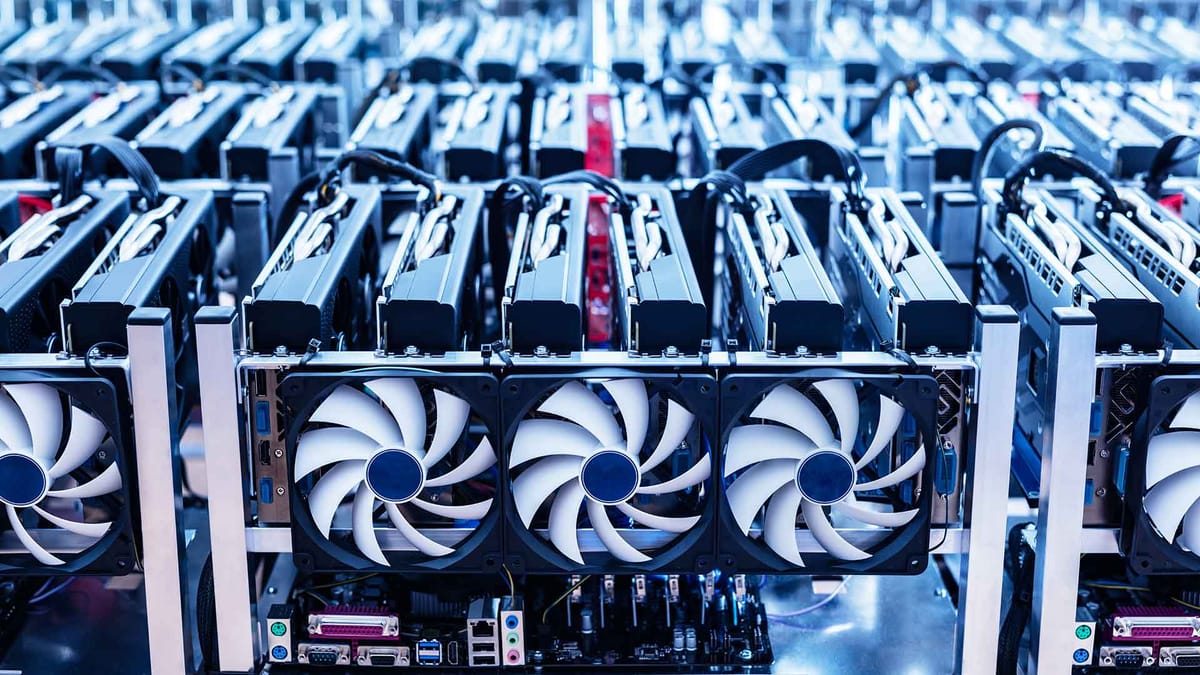

Die Polizei beschlagnahmte binnen weniger Tage Hunderte Mining-Geräte. Die Zahlen sprechen für sich: Eine Mining-Farm im Kosovo verbrauchte mehr Strom als 500 Haushalte. Finanzminister Hekuran Murati brachte es auf den Punkt:

„Wir können die illegale Bereicherung einiger Menschen auf Kosten der Allgemeinheit nicht dulden.“

Die Folge: Fluchtbewegungen von Minern ins benachbarte Ausland, teils Notverkäufe ganzer Mining-Anlagen über Facebook- und Telegram-Gruppen – zu Spottpreisen.

Russland: Widersprüchliche Strategien im Rohstoffstaat

Auch in Russland ist das Bild widersprüchlich. Zwar warb der Verband der Kryptoindustrie (RACIB) im vergangenen Jahr noch offensiv für Mining-Standorte in Sibirien – günstiger Strom, kaltes Klima, Infrastruktur vorhanden.

Doch währenddessen verfasste die russische Zentralbank ein Grundsatzpapier mit klarem Ziel: vollständiges Verbot von Kryptohandel, Börsen und Mining.

Die Vorwürfe lesen sich wie eine Anklageschrift: Kryptowährungen seien Spekulationsinstrumente, schürten Geldwäsche, seien instabil, energieintensiv und potenziell gefährlich für die Geldpolitik. Vor allem für Schwellenländer, so der Bericht, seien die Risiken gravierender.

Das ist mehr als nur Theorie. In einem Land mit geopolitischer Dauerkrise und wachsendem Misstrauen gegenüber ausländischer IT-Infrastruktur wird Mining zunehmend als Sicherheitsproblem gesehen – nicht als Wirtschaftsfaktor.

Das große Missverständnis: Mining als Wachstumsmodell

Der Reiz war klar: Billiger Strom, schwache Regulierung, strukturschwache Regionen – perfekte Voraussetzungen für Mining-Farmen. Doch was vielerorts übersehen wurde: Krypto-Mining ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell für Staaten. Es schafft keine Wertschöpfungsketten, kaum Arbeitsplätze und belastet Netze, die nicht dafür gemacht wurden.

Vor allem in Schwellenländern, deren Stromversorgung ohnehin instabil ist, stellt der dauerhafte Betrieb tausender Hochleistungsrechner eine Belastung dar, die zu sozialen Spannungen führen kann – wenn Industrie, Krankenhäuser oder Haushalte plötzlich im Dunkeln stehen, weil Bitcoins geschürft werden.

Ein möglicher Ausweg: Das Beispiel Georgien

Ein Land jedoch zeigt, dass es auch anders geht – zumindest im Ansatz. Georgien hat 2021 begonnen, seinen Strommarkt zu liberalisieren. Energieerzeuger müssen seither Produktionsmengen offenlegen, Großverbraucher wie Mining-Farmen verpflichten sich zu festen Verbrauchszielen. Das schafft Planbarkeit – und erlaubt es dem Staat, die Infrastruktur zu schützen.

Peter Marggraf, CEO der Crypto Supply GmbH, sieht darin einen skalierbaren Lösungsansatz für andere Staaten. „Wenn Erzeugung und Verbrauch sauber geregelt sind, kann Mining sogar zur Stabilisierung beitragen“, sagt er gegenüber BTC-ECHO. Ob das Modell in großem Stil übertragbar ist, bleibt allerdings offen – denn Georgien ist klein, politisch stabil und energiepolitisch vergleichsweise unabhängig. Ein Sonderfall.

Digitaler Goldrausch mit Nebenwirkungen

Die zentrale Frage bleibt: Ist Krypto-Mining ein Segen für unterentwickelte Volkswirtschaften – oder eine teure Illusion? Die Beispiele aus Kasachstan, Kosovo und Russland legen nahe: Die Risiken überwiegen oft die erhofften Vorteile. Insbesondere dann, wenn Infrastruktur und politische Führung nicht stabil genug sind, um die Technologie zu kontrollieren.

Was nach einem globalen Umzug der Rechenleistung klingt, ist in Wahrheit ein riskanter Wettlauf um Ressourcen, der nicht selten auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird. Der Strom fließt – solange es der Staat erlaubt. Danach bleiben nur die leeren Hallen und ein tiefer Vertrauensverlust in das, was als wirtschaftlicher Hoffnungsträger begann.

Das könnte Sie auch interessieren: