Weltwirtschaft im Nebel – und keiner gibt klare Richtung

Es gibt Daten, die auf den ersten Blick beruhigen: Die Eurozone wächst moderat, China meldet solide Exportzahlen, die USA überraschen mit robuster Binnennachfrage.

Doch wer genauer hinsieht, erkennt ein anderes Bild: Die Konjunktur beginnt zu kippen. Nicht plötzlich, aber stetig – und begleitet von politischen Fehlanreizen, strategischer Orientierungslosigkeit und wachsenden strukturellen Widersprüchen.

China: Exportmacht mit innerem Schwächeanfall

China hängt am Tropf des Außenhandels – und der wird wacklig. Zwar versucht Peking, mit Umgehungsexporten über Drittstaaten die US-Zölle auszuhebeln, doch der Widerstand wächst.

Das Vertrauen der chinesischen Haushalte ist weiterhin niedrig, die Investitionsfreude der Unternehmen ebenso. Sechs von zehn Familien wollen sparen statt konsumieren – ein deutliches Signal für ein Land, das noch immer an einer export- statt konsumgetriebenen Wirtschaftsstruktur festhält.

Noch gravierender ist die Lage im Immobiliensektor. Die Überkapazitäten der Vergangenheit lasten auf der Gegenwart, die Preise fallen, die Investitionen schrumpfen.

Und mit ihnen die Hoffnungen auf eine selbsttragende Erholung. Eine grundlegende Reform des Sozialsystems – etwa zur Stärkung der Renten oder der Gesundheitsversorgung – bleibt aus. Dabei wäre sie der Schlüssel, um die exzessive Sparneigung zu brechen.

USA: Trumps Wirtschaftspolitik wird zum geopolitischen Störfaktor

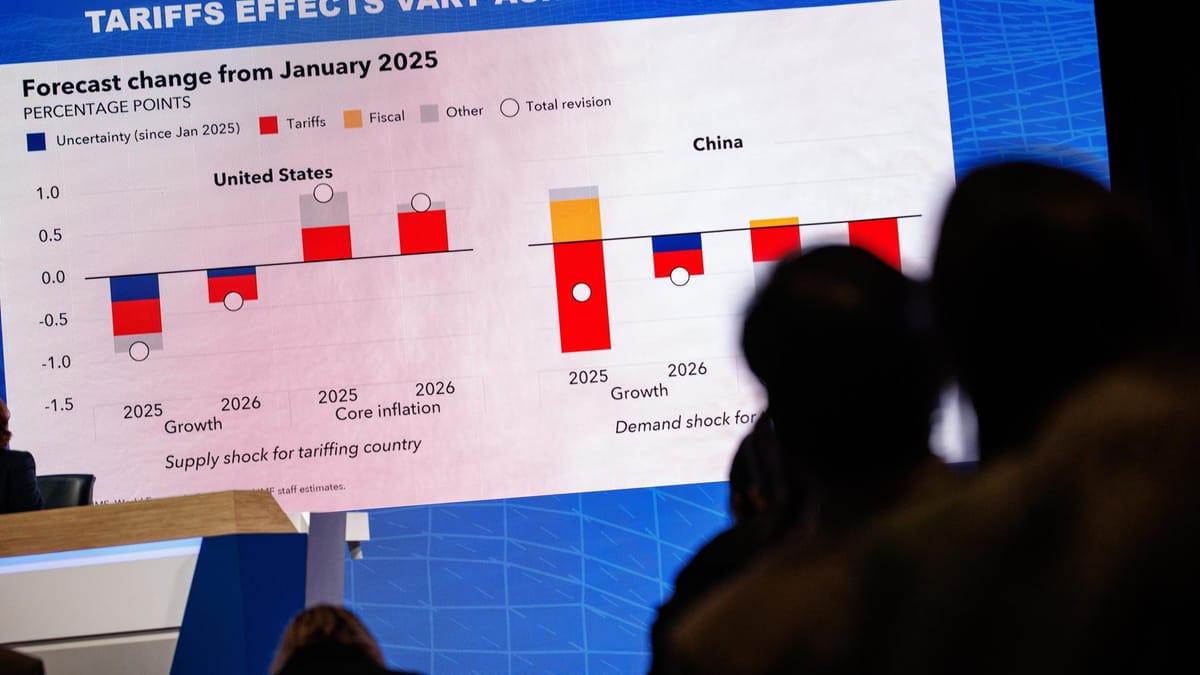

In den Vereinigten Staaten bleibt der Ton hart, die Richtung unberechenbar. Zwar ist das Wachstum noch intakt, doch unter der Oberfläche bauen sich Spannungen auf. Die Zahl neu geschaffener Jobs sinkt, das Vertrauen der Unternehmen fällt, und die Fiskalpolitik liefert kaum noch Impulse.

Für 2026 erwarten Analysten nur noch einen Wachstumsbeitrag von 0,3 Prozentpunkten durch staatliche Maßnahmen – ein Armutszeugnis angesichts wachsender Unsicherheiten.

Trumps Wirtschaftspolitik ist dabei nicht nur für die USA riskant, sondern auch für die Weltwirtschaft. Die angekündigten Zollsteigerungen, die geplante Schwächung des Dollar, Kürzungen bei Sozialprogrammen und eine striktere Einwanderungspolitik drosseln nicht nur das Wachstumspotenzial – sie entziehen dem globalen Wirtschaftssystem Vertrauen und Liquidität. Die USA entfernen sich zunehmend von ihrer Rolle als Stabilitätsanker.

Eurozone: Zwischen amerikanischem Druck und innerer Unentschlossenheit

Auch Europa bekommt die neue US-Handelspolitik zu spüren. Fast zwei Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung hängen direkt vom Export verarbeiteter Güter in die Vereinigten Staaten ab.

Steigende Zölle könnten das Wachstum um 0,5 Prozent drücken. Besonders anfällig: die Industrie in Deutschland, deren Wachstumsmodell auf drei inzwischen bröckelnden Säulen steht – billige Energie, China-Geschäft und fiskalischer Minimalismus.

Ohne das extrem volatile irische BIP-Wachstum hätte die Eurozone im ersten Quartal nur knapp ein Prozent zugelegt. Der Konsum bleibt verhalten, die Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, und der europäische Binnenmarkt ist trotz aller Integrationsversuche weit davon entfernt, ein echter Wachstumsmotor zu sein.

Draghi-Bericht trifft auf Realitätsverweigerung

Der jüngste Bericht von Mario Draghi zeigt, wie dramatisch die Lage wirklich ist. Europa müsste jährlich rund 800 Milliarden Euro investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben – fünf Prozent des BIP. Doch viele Mitgliedstaaten blockieren die nötigen Schritte: gemeinsame Schuldtitel, koordinierte Industriepolitik, echte Verteidigungs- und Energieunion.

Die Spaltung verläuft längst nicht mehr nur zwischen Nord und Süd, sondern zwischen nationaler Souveränitätsrhetorik und wirtschaftlicher Realität. Die EU müsste jetzt handeln – politisch geschlossen, fiskalisch mutig, strategisch verlässlich. Doch bislang bleibt es bei Appellen, Papiervisionen und einer EZB, die mit Zinssenkungen allein nichts ausrichten kann.

Eine Welt im Umbruch – und niemand am Steuer

Was Europa, die USA und China derzeit eint, ist ein eklatantes Führungsdefizit. In allen drei Wirtschaftsräumen fehlen überzeugende Antworten auf tiefgreifende strukturelle Herausforderungen. Die Weltwirtschaft wächst – aber ohne Richtung. Inflation sinkt – aber Vertrauen auch. Märkte bleiben stabil – aber nur, weil Alternativen fehlen.

Der entscheidende Punkt: Die derzeitige Abkühlung ist nicht konjunkturell, sondern systemisch. Sie rührt nicht aus einem normalen Wirtschaftszyklus, sondern aus politischen Entscheidungen, ökonomischem Beharrungsvermögen und dem kollektiven Unvermögen, neue Wachstumstreiber glaubwürdig zu entwickeln.

Das könnte Sie auch interessieren: