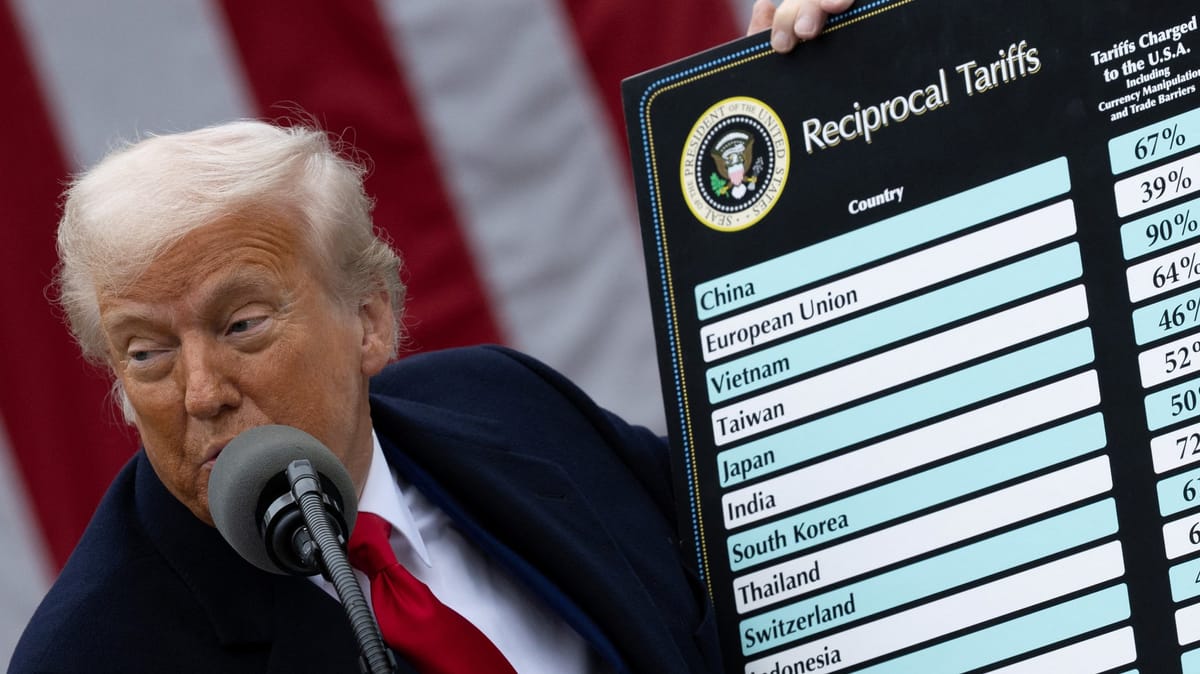

Es war ein klassischer Trump-Moment: eine überraschende Kehrtwende mit maximalem Effekt. Eigentlich sollten die neuen Importzölle auf schwere Lastwagen bereits Anfang Oktober in Kraft treten – 25 Prozent Aufschlag auf alle ausländischen Trucks, so die Ansage des US-Präsidenten. Nun wird der Start auf den 1. November verschoben, gleichzeitig aber der Geltungsbereich deutlich ausgeweitet: Auch mittelschwere Lastwagen fallen künftig unter die Strafzölle.

Was auf den ersten Blick wie eine administrative Anpassung wirkt, ist in Wahrheit ein strategischer Angriff auf die globalen Lieferketten – und ein Risiko für einige der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, darunter Daimler Truck und Traton, die Muttergesellschaft von MAN und Scania.

Wirtschaftsnationalismus mit Verzögerung

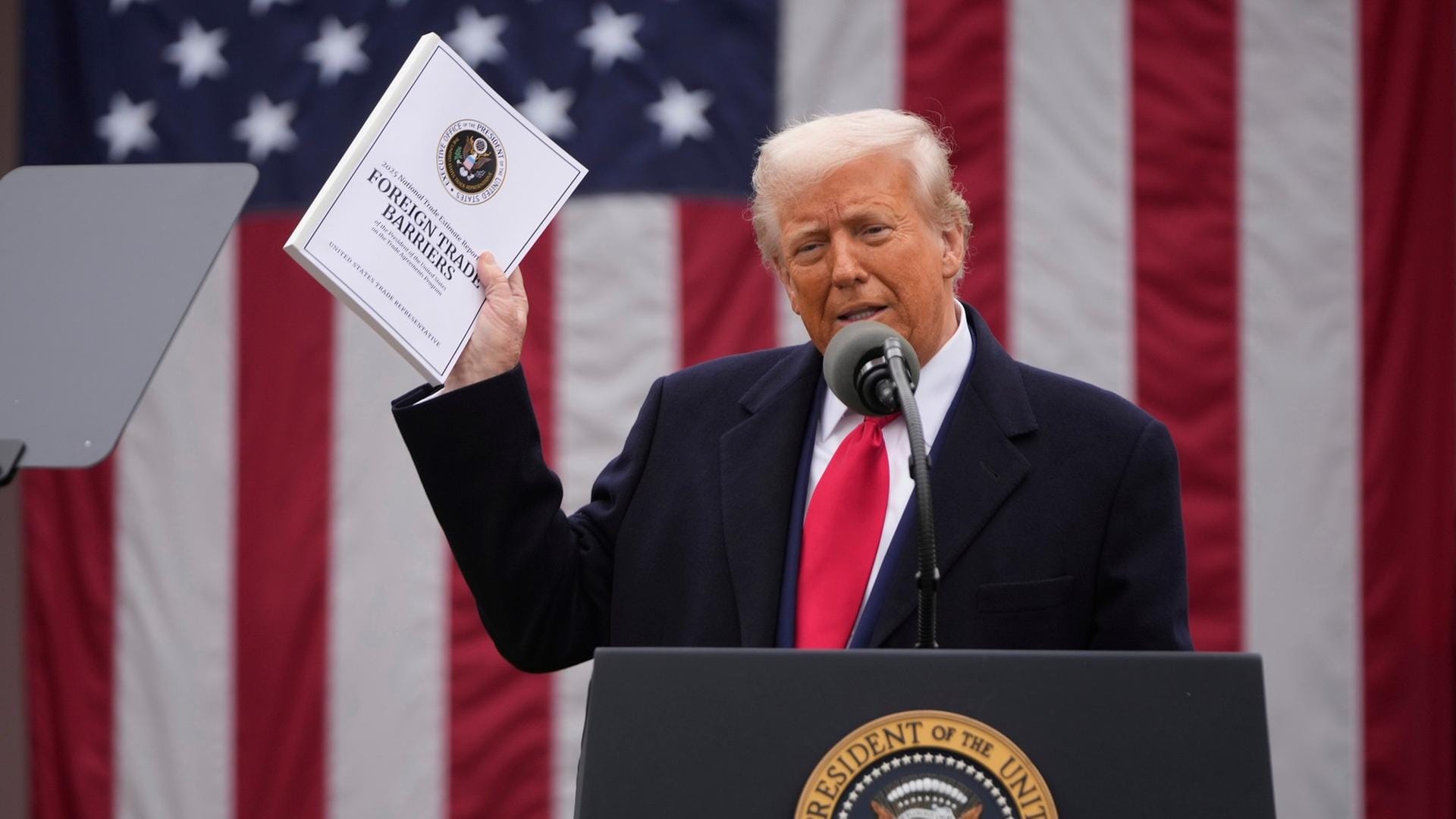

Offiziell begründet Donald Trump seinen Schritt mit „nationaler Sicherheit“. Die USA seien, so der Präsident auf seiner Plattform Truth Social, „über Jahrzehnte von anderen Ländern über den Tisch gezogen“ worden. Die neue Zollregelung solle „amerikanische Jobs und amerikanische Lkw“ schützen.

Doch der Zeitpunkt irritiert. Warum der Aufschub um einen Monat? Insider im US-Handelsministerium sprechen gegenüber der InvestmentWeek von „logistischen und rechtlichen Unklarheiten“, insbesondere bei der Abgrenzung zwischen lokalen und ausländischen Produktionsanteilen.

Denn die Realität ist komplizierter, als Trumps Rhetorik glauben lässt: Selbst viele „amerikanische“ Lastwagen bestehen aus Komponenten, die in Mexiko, Kanada oder der EU gefertigt werden.

Deutsche Konzerne im Zielsucher des Zollstreits

Daimler Truck, mit seiner Marke Freightliner Marktführer in Nordamerika, produziert zwar den Großteil seiner Fahrzeuge direkt in den USA – doch Teile der Montage und zahlreiche Zulieferkomponenten stammen aus mexikanischen Werken. Damit droht der Zollschlag auch das eigene US-Geschäft zu treffen.

Freightliner hält etwa 40 Prozent Marktanteil im nordamerikanischen Schwerlastsegment. Sollte Trump seine Pläne konsequent umsetzen, könnten die Kosten für den Konzern um mehrere Hundert Millionen Dollar jährlich steigen. Besonders problematisch wäre das, wenn Zölle nicht nur auf fertige Fahrzeuge, sondern auch auf einzelne Komponenten erhoben würden – ein Szenario, das in Washington derzeit ernsthaft geprüft wird.

Auch der deutsche Traton-Konzern, der über seine Tochter Navistar in den USA aktiv ist, fertigt Teile seiner International-Trucks im mexikanischen Escobedo. Ein 25-Prozent-Zoll könnte das Preisgefüge in der gesamten Lieferkette verschieben.

Die Ironie: Amerika trifft sich selbst

Während Trump amerikanische Arbeitsplätze schützen will, könnten seine Maßnahmen genau das Gegenteil bewirken. Branchenanalysten warnen, dass steigende Produktionskosten unweigerlich auf Verbraucher und Unternehmen durchschlagen.

„Wenn Importteile verteuert werden, steigen die Preise für alle Trucks – egal ob sie in Tennessee oder in Monterrey montiert werden“, erklärt Jonathan Milner, Analyst bei Bernstein Research. Schon ein moderater Aufschlag könne den durchschnittlichen Lkw-Preis um bis zu 12.000 Dollar erhöhen.

Die Folge: Spediteure und Logistikfirmen, ohnehin belastet durch höhere Zinsen und Treibstoffkosten, würden ihre Investitionen zurückfahren. Das wiederum dämpft die Nachfrage – und könnte die US-Industrie bremsen, die Trump eigentlich ankurbeln will.

Europa reagiert verhalten – noch

In Brüssel beobachtet man die Entwicklung mit wachsender Skepsis. Ein Gegenzollverfahren sei derzeit „nicht vom Tisch“, heißt es aus Kommissionskreisen. Die EU hatte bereits 2019 auf ähnliche Maßnahmen mit Strafzöllen auf US-Produkte reagiert – von Bourbon-Whiskey bis zu Harley-Davidson-Motorrädern.

Allerdings ist die Lage diesmal delikater. Daimler Truck und Traton sind zwar deutsche Konzerne, aber stark in den USA investiert – mit Tausenden Arbeitsplätzen vor Ort. Ein transatlantischer Zollkonflikt würde also nicht nur Exporte treffen, sondern eigene Tochtergesellschaften und deren amerikanische Belegschaften.

„Ein Handelskrieg im Nutzfahrzeugsektor wäre ein ökonomisches Eigentor für beide Seiten“, sagt Henning Vöpel, Direktor des Centrums für Europäische Politik (CEP). „Die Lieferketten sind so tief verflochten, dass kein Land gewinnt, wenn die Zollschranken wieder hochgezogen werden.“

Wahlkampf auf Rädern

Hinter Trumps Zollplänen steckt auch innenpolitisches Kalkül. Im Wahljahr 2025 gilt der rustikale Industriesektor als entscheidende Wählerbasis für seine „America First“-Kampagne. Die Botschaft an die Arbeiterklasse: Wir schützen euch vor unfairer Konkurrenz.

Doch Ökonomen halten den Effekt für überschaubar. Die US-Lkw-Produktion leidet weniger unter Importen als unter einem strukturellen Arbeitskräftemangel, steigenden Materialkosten und rückläufiger Nachfrage im Güterverkehr.

„Trumps Politik verkauft eine Illusion“, sagt Clara Henders, Handelsökonomin an der University of Michigan. „Er schützt eine Industrie, die längst global organisiert ist – und schadet damit der, die sie am Leben hält.“

Zölle als Inflationsbeschleuniger

Neben den industriepolitischen Risiken droht auch ein geldpolitischer Rückschlag. Höhere Zölle auf importierte Trucks und Bauteile könnten die Inflation erneut anheizen – genau das, was die US-Notenbank Fed mit Mühe einzudämmen versucht.

Schon bei den Zöllen auf chinesische Elektronik und Solarprodukte im Frühjahr 2025 zeigte sich, dass Preisaufschläge rasch weitergereicht werden. Experten schätzen, dass die neuen Lkw-Zölle den Verbraucherpreisindex um bis zu 0,2 Prozentpunkte erhöhen könnten.

Für die Fed wäre das ein Dilemma: weitere Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung – und damit neue Risiken für Wachstum und Kreditmärkte.

Globale Lieferketten unter Druck

Die Auswirkungen reichen weit über Nordamerika hinaus. Mexiko, seit Jahren zentraler Standort für US-nahe Automobilproduktion, könnte zum Kollateralschaden des neuen Protektionismus werden.

Der Standort profitiert von den USMCA-Handelsregeln (Nachfolgeabkommen von NAFTA), die eigentlich zollfreien Handel zwischen den USA, Kanada und Mexiko sichern. Doch Trumps neue Maßnahme nutzt eine Ausnahmebestimmung, die sich auf „nationale Sicherheitsinteressen“ beruft – eine juristisch dehnbare Kategorie, die schon bei den Stahl- und Aluminiumzöllen 2018 angewandt wurde.

Sollte Washington diesen Präzedenzfall wiederholen, wäre das Vertrauen in multilaterale Handelsregeln schwer beschädigt.

Wirtschaftsnationalismus mit Nebenwirkungen

Der Zollstreit um Lkw ist mehr als ein branchenspezifisches Thema – er ist ein Symptom für die Rückkehr des wirtschaftlichen Nationalismus. Die Idee, man könne industrielle Stärke durch Abschottung erzwingen, erlebt in Washington ein Revival.

Doch die Weltwirtschaft des Jahres 2025 funktioniert nicht mehr entlang nationaler Grenzen. Sie basiert auf regionalen Wertschöpfungsketten, die seit Jahrzehnten miteinander verflochten sind. Trumps Politik trifft deshalb nicht „Ausländer“, sondern die Realität globaler Industrie.

Schutz durch Zerstörung

Trumps verschobene, aber verschärfte Zollpolitik ist kein Schritt zur Stärkung der US-Wirtschaft, sondern ein Zeichen wachsender Unsicherheit. Der Präsident setzt auf kurzfristige Schlagzeilen – und riskiert langfristige Schäden.

Für die amerikanische Industrie bedeuten die neuen Zölle höhere Kosten, mehr Unsicherheit und weniger Wettbewerbsfähigkeit. Für deutsche Hersteller sind sie ein Warnsignal, wie schnell geopolitische Rhetorik in operative Risiken umschlagen kann.

Der Lkw-Streit ist damit kein Randthema, sondern ein Lehrstück über die neue Weltordnung: Protektionismus verkauft sich politisch gut – ökonomisch aber fährt er an die Wand.