15 Prozent Zoll, 6,5 Milliarden Euro Schaden

Es sind Zahlen, die sich nicht schönreden lassen: Laut exklusiven Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft verliert Deutschland durch den neuen Handelsdeal mit den USA rund 0,15 Prozent Wirtschaftswachstum – das entspricht etwa 6,5 Milliarden Euro in nur einem Jahr.

Für Europas größte Volkswirtschaft ist das mehr als nur ein Betriebsunfall, es ist ein politökonomischer Offenbarungseid.

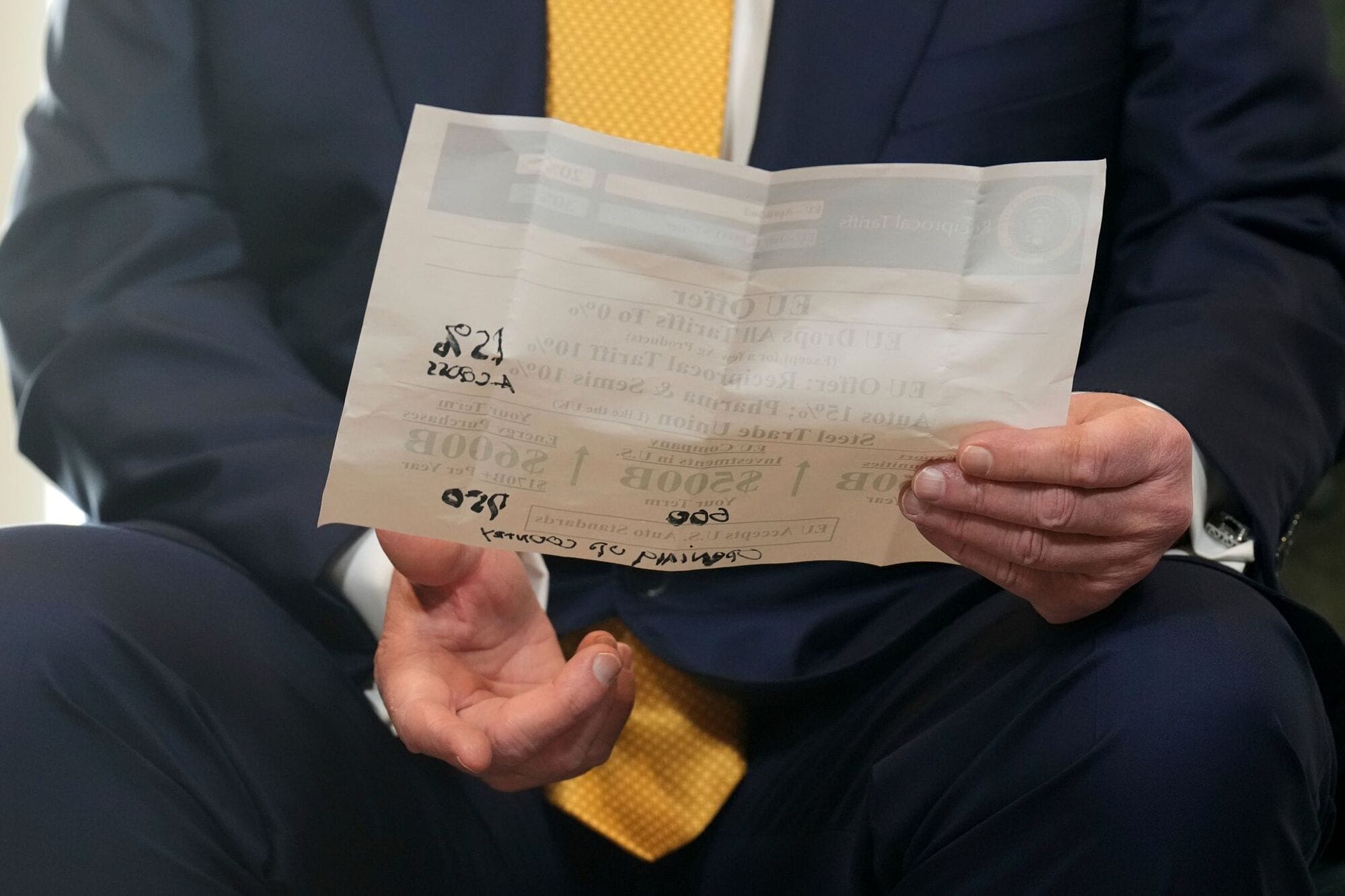

Was US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Wochenende als "Durchbruch" verkaufen, ist vor allem eines: ein Rückzug.

Unter dem Deckmantel des Kompromisses wurde ein Pauschalzoll von 15 Prozent auf fast alle EU-Waren vereinbart – darunter auch Autos, Maschinen und Chemikalien. Für besonders sensible Bereiche wie Stahl und Aluminium bleiben sogar Strafzölle von 50 Prozent bestehen.

Die Rechnung zahlt – wie immer – der Exportweltmeister

Kaum ein Land ist so abhängig vom globalen Handel wie Deutschland. Und kaum ein Land ist damit so verletzlich. Dass der neue Zollpakt ausgerechnet Berlin besonders hart trifft, überrascht wenig.

Während Frankreich laut IfW mit nur 0,01 Prozent Einbuße davonkommt und Italien mit -0,02 Prozent fast ungeschoren bleibt, kassiert Deutschland die volle Breitseite. Nicht nur wegen seiner Automobilindustrie, sondern auch wegen der Maschinenbauer, Chemieproduzenten und Zuliefererketten, die auf transatlantische Verlässlichkeit angewiesen sind.

Für viele Mittelständler bedeutet der Deal nicht Erleichterung, sondern Existenzangst. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), spricht von einem „harten Schlag für den Außenhandel“ – ein diplomatischer Begriff für eine wirtschaftspolitische Ohrfeige.

Nur knapp an der Katastrophe vorbei

Immerhin: Es hätte schlimmer kommen können. Ohne die Einigung auf den einheitlichen 15-Prozent-Zoll hätte Trump seine ursprüngliche Drohung von 27,5 Prozent auf Autos plus weiteren 30 Prozent auf nahezu alle EU-Importe wahr machen können.

In diesem Fall hätte Deutschland laut IfW bis zu 0,62 Prozent Wachstum verloren – das wäre eine echte Rezession mit Ansage gewesen. Dass die EU diesen Super-GAU abgewendet hat, ist ein Teilerfolg – mehr aber nicht.

Julian Hinz vom IfW bringt es nüchtern auf den Punkt: Die Einigung sei „langfristig der falsche Weg“. Statt globalen Handel zu sichern, verfehle der Deal das große Ziel: Vertrauen in ein regelbasiertes System. Die Welthandelsorganisation (WTO) wird mit solchen Absprachen endgültig zur Staffage degradiert.

Transatlantische Schieflage

Die Reaktionen aus der deutschen Industrie sprechen Bände. Vom Maschinenbau bis zur Chemiebranche herrscht Empörung – teils offen, teils hinter vorgehaltener Hand.

Besonders stark trifft es den deutschen Maschinenbau, wie Johannes Gernandt vom VDMA warnt. Viele seiner Mitglieder konkurrieren direkt mit US-Herstellern – ein Zollnachteil von 15 Prozent könnte im internationalen Wettbewerb den Ausschlag geben.

Schon bei einem Zollsatz von zehn Prozent sahen in einer VDMA-Umfrage 43 Prozent der Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit stark beeinträchtigt. Mit 15 Prozent rutschen viele nun in den „kritischen Bereich“. Für exportorientierte Mittelständler mit engen Margen kann das existenzgefährdend sein – und in der Breite zum Investitionsstopp führen.

Ein gefährlicher Präzedenzfall

Dass Trump mit dieser Art der Wirtschaftsdiplomatie durchkommt, dürfte langfristige Folgen haben. Wenn die EU bereit ist, derartige Zugeständnisse zu machen, ohne strukturelle Gegenleistungen zu erhalten, droht ein Dominoeffekt: Andere Handelspartner könnten ähnliche Forderungen stellen.

Die US-Regierung jedenfalls macht keinen Hehl daraus, das Modell auf andere Länder anwenden zu wollen – Japan etwa hat bereits einen ähnlich teuren Deal unterschrieben.

Und Europa? Spielt mit. Statt gemeinsam mit Kanada, Südkorea oder Brasilien eine wirtschaftspolitische Gegenmacht zu organisieren, handelt die EU lieber bilateral – in der Hoffnung, irgendwie durchzukommen. Strategisches Denken sieht anders aus.

Die große Leerstelle in Brüssel

Während Trump sein Amerika zuerst stellt, agiert Brüssel defensiv. Die europäische Handelspolitik, einst stolz auf ihre multilateralen Prinzipien, weicht zunehmend taktischen Zugeständnissen.

Die Fähigkeit, Handelsmacht politisch zu nutzen, scheint verloren gegangen zu sein. Dabei wäre jetzt der Moment, um klarzumachen: Wirtschaftliche Partnerschaft ist keine Einbahnstraße.

Ein Zusammenschluss gleichgesinnter Demokratien mit marktwirtschaftlichem Fundament – das wäre die richtige Antwort gewesen. Stattdessen wurde Turnberry zum Symbol für ein Europa, das sich unter Druck setzt, bevor es Druck macht.

Das könnte Sie auch interessieren: