Die Schonzeit ist vorbei. Was Donald Trump im Wahlkampf angekündigt hat, setzt er nun eiskalt um: Ab dem 29. August fällt in den USA die sogenannte De-minimis-Regel – also die Zollfreigrenze für Warenimporte unter 800 Dollar.

Millionen Sendungen aus China, Vietnam oder Indien, die bislang zollfrei ins Land gelangten, sollen künftig regulär verzollt werden. Offiziell heißt es, man wolle illegale Importe unterbinden.

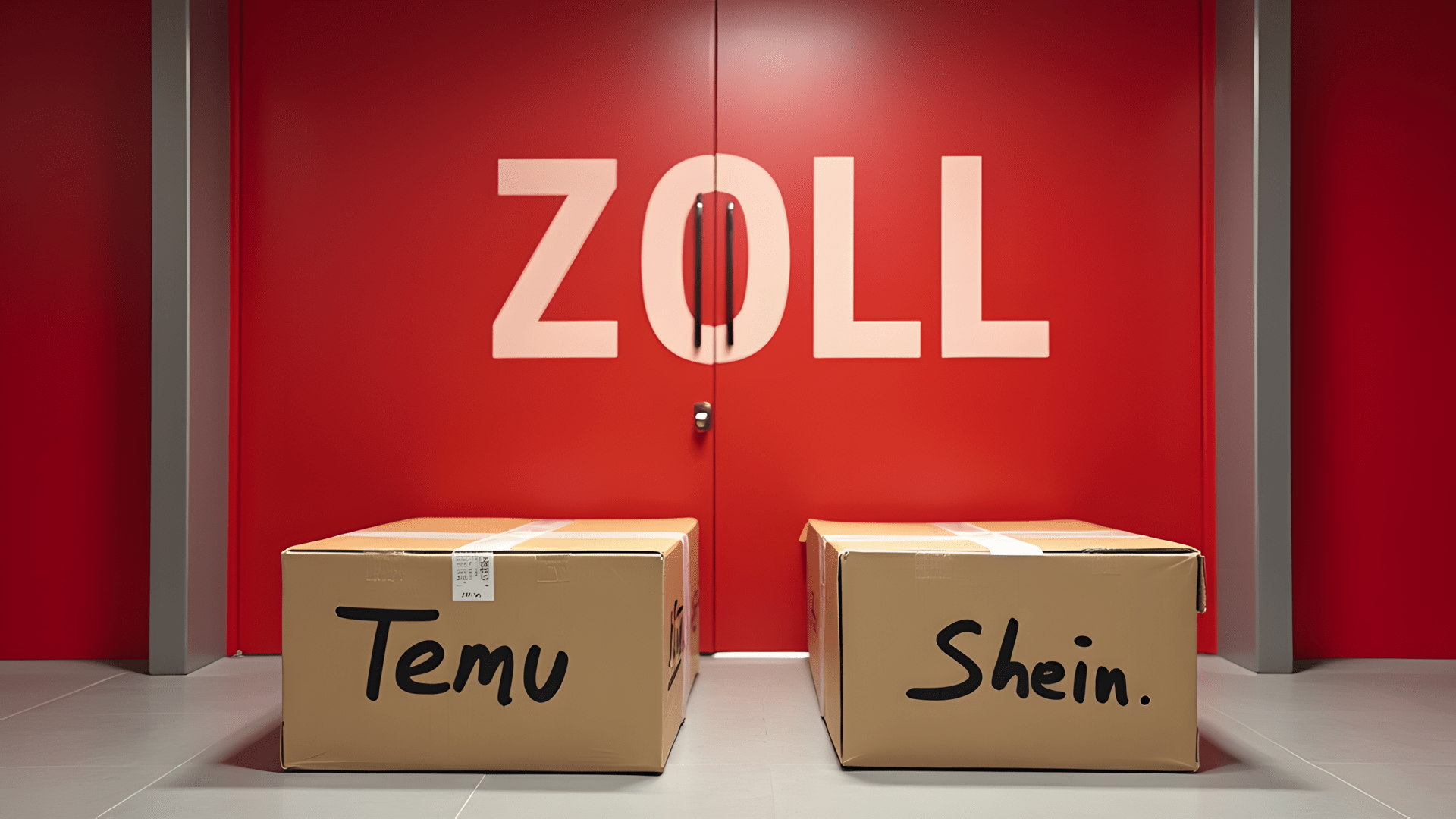

Tatsächlich trifft das Dekret vor allem: Billigplattformen wie Temu, Shein – und den globalen Handel in seiner derzeit effizientesten Form.

Ein Geschäftsmodell bricht weg

Noch 2024 wurden laut US-Zollstatistik täglich über vier Millionen dieser Billigsendungen abgefertigt – allein aus China. Der Trick: Direktversand. Statt auf Lagerhäuser in den USA zu setzen, verschickten Anbieter wie Temu ihre Produkte einzeln aus Asien an amerikanische Endkunden – sauber unter der 800-Dollar-Grenze, ohne Zoll, ohne Kontrolle, ohne Lagerkosten.

Mit der neuen Verordnung fällt dieser Wettbewerbsvorteil. Im ersten Schritt dürfen Unternehmen zwar zwischen Pauschalgebühren und länderspezifischen Zollraten wählen.

Doch spätestens nach sechs Monaten greift das komplette Regelwerk: Dann gelten für jeden Hoodie, jeden Lippenstift, jede Handyhülle die klassischen Einfuhrzölle – gestaffelt nach Warenart, Wert und Herkunftsland.

Von China in die Welt – nun zurück mit Zoll

Für Temu und Shein ist das ein Desaster. Beide Plattformen leben von extrem niedrigen Preisen, direkten Lieferketten und einer absurden Geschwindigkeit: Zwischen Bestellung und Lieferung vergehen oft nur fünf bis sieben Tage – aus Asien wohlgemerkt.

Die Gewinne entstehen im Grenzbereich zwischen ausgeklügelter Logistik und regulatorischem Schlupfloch. Dieses Schlupfloch schließt sich nun.

Laut einer Analyse von Reuters stiegen die Preise bei Shein nach Trumps bereits im Mai durchgesetztem Sonderzoll auf China-Waren rapide an: Ein Kindershirt kostet seither im Schnitt 68 Prozent mehr, ein Damenoberteil rund 52 Prozent.

Die jetzige Entscheidung trifft aber nicht nur China. Sie ist global – und damit auch ein Signal an andere Schwellenländer, die versuchten, ihre Lieferketten aus der Volksrepublik zu lösen.

US-Konsumenten zahlen die Zeche

Trump verkauft die Entscheidung als protektionistische Heldentat. Doch die Leidtragenden sind US-Verbraucher – vor allem jene mit kleinem Geldbeutel.

Das „Wall Street Journal“ rechnete kürzlich vor, dass allein bei Amazon die Preise für über 1.200 Alltagsprodukte wie Seifenspender, Kochutensilien oder Kindersocken um durchschnittlich 5,2 Prozent gestiegen sind – als direkte Folge der Zollerhöhungen.

Und das ist erst der Anfang. Die De-minimis-Regel war ein Eckpfeiler der günstigen Versorgung mit Konsumgütern aus dem Ausland. Mit ihrem Wegfall drohen neue Preisrunden, vor allem bei Kleidung, Elektronik, Haushalt. Der günstige Direktimport wird zur Kostenfalle – für Kunden wie Händler.

Amazon, FedEx, UPS – Profiteure und Verlierer zugleich

Amazon selbst gerät in eine ambivalente Lage. Über 60 Prozent der auf der Plattform angebotenen Produkte stammen von Drittanbietern, viele davon aus Asien.

Für sie bedeutet das neue Regime: höhere Preise, mehr Bürokratie, geringere Marge. Gleichzeitig könnte Amazon auch profitieren – denn Konkurrenten wie Temu und Shein geraten massiv ins Straucheln. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass Amazon mittel- bis langfristig Marktanteile zurückgewinnt.

An der Börse zeigte sich das Bild gemischt: Während die Aktie des Temu-Mutterkonzerns PDD Holdings über zwei Prozent verlor, rauschten die Kurse der Logistiker FedEx und UPS zeitweise um über vier Prozent in den Keller. Grund: Die Flut an Kleinsendungen, die ihnen zuletzt ein Rekordvolumen beschert hatte, dürfte nun versiegen.

Wahlkampf-Taktik oder globales Signal?

Trumps Begründung wirkt wie ein Drehbuch aus dem republikanischen Wahlkampfjahr 2016: Er warnt vor Fentanyl-Schmuggel, illegalen Importen und unfairen Wettbewerbsvorteilen.

Gleichzeitig nutzt er die Debatte, um sich erneut als Retter der US-Industrie zu inszenieren. Schon sein Haushaltsgesetz – ein gigantischer Sammelbeschluss unter dem PR-Titel „One Big Beautiful Bill“ – sah die Abschaffung der De-minimis-Regel für 2027 vor. Nun zieht er die Reißleine zwei Jahre früher.

Das Timing ist politisch klug – ökonomisch jedoch riskant. Während Trump auf die Wiederbelebung amerikanischer Produktionsketten hofft, droht der Binnenkonsum unter Druck zu geraten. Die US-Handelskammer warnt bereits vor Kaufkraftverlusten und zunehmender Bürokratie im Paketverkehr.

Das könnte Sie auch interessieren: