Zölle aus dem Nichts – mit Ansage

Donald Trump macht wieder, was Donald Trump am besten kann: maximale Konfrontation mit maximaler Bühne. 35 Prozent Strafzoll gegen Kanada – veröffentlicht auf seiner Plattform Truth Social, garniert mit Vorwürfen wegen der Fentanyl-Krise.

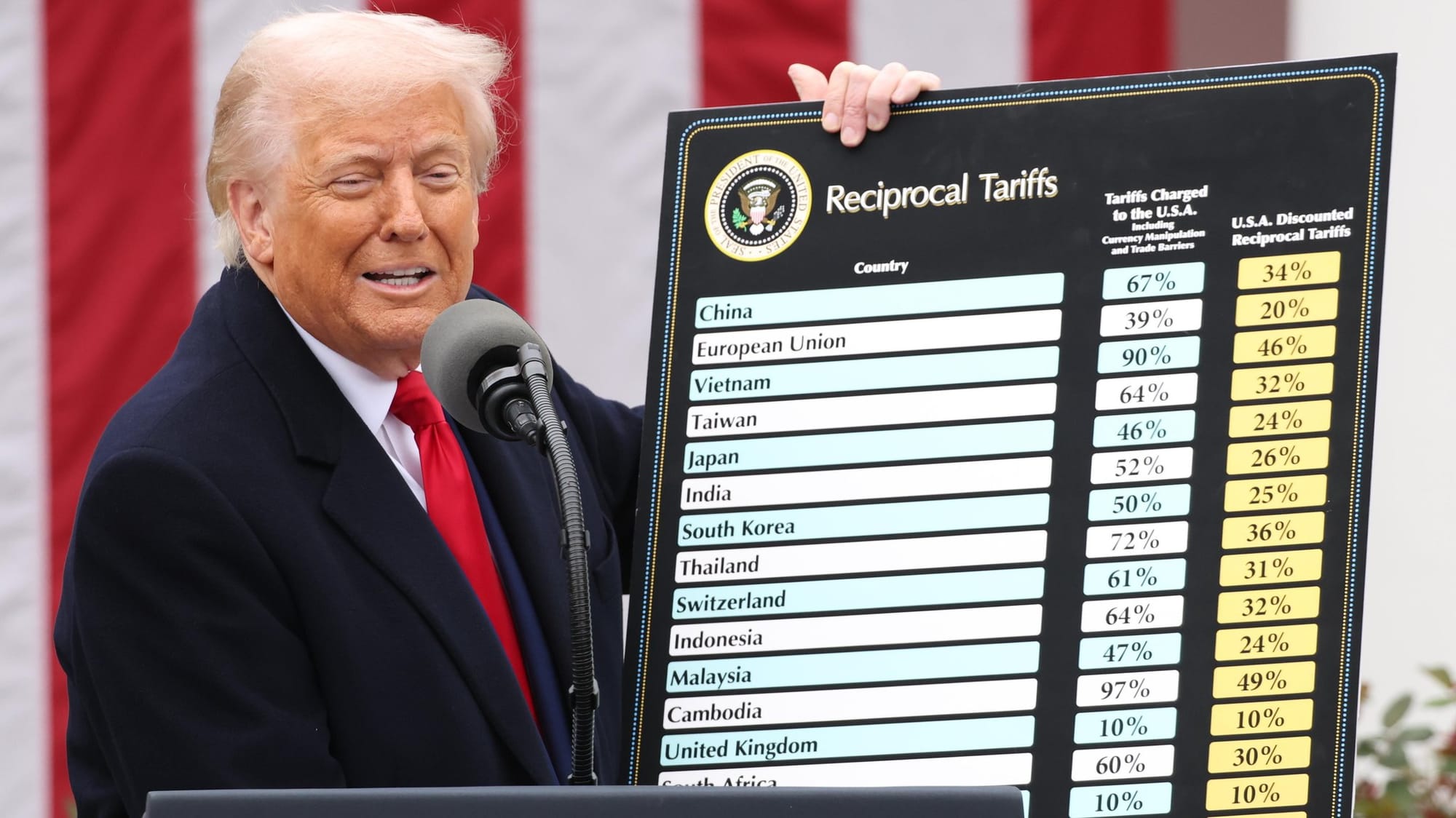

Nur Stunden später droht der US-Präsident dann auch der EU mit einem Rundumschlag: Pauschalzölle zwischen 15 und 20 Prozent auf praktisch alle Warenimporte. Die Botschaft: „Die Party ist vorbei, Amerika zahlt nicht mehr.“

Dass der Konflikt mit Kanada eskaliert, war nach Trumps einseitigem Abbruch der Handelsgespräche Ende Juni absehbar. Neu ist der Tonfall – und die Geschwindigkeit.

Die Zölle sollen ab 1. August gelten. Die EU „könnte heute oder morgen einen Brief erhalten“, so Trump gegenüber NBC News. Was wie ein Einschreiben mit Rückschein klingt, ist in Wahrheit eine außenwirtschaftliche Drohung im Wahlkampfformat.

Zielscheibe Kanada – und warum Europa sich warm anziehen muss

Mit seiner Attacke gegen den nördlichen Nachbarn zielt Trump auf ein sensibles Thema: die amerikanische Opioidkrise. Kanada wird vorgeworfen, zu wenig gegen Fentanyl-Schmuggel zu unternehmen.

Dass Zölle auf Industrie- und Konsumgüter in Wahrheit kaum helfen, das Drogennetzwerk zu unterbinden, spielt im Trump’schen Weltbild eine untergeordnete Rolle. Wirtschaftssanktionen als innenpolitisches Signal – diese Strategie ist nicht neu. Neu ist aber die Konsequenz, mit der Trump sie wieder einsetzt.

Für Europa bedeutet das: Die Ruhe trügt. Noch liegt kein offizielles Schreiben vor, aber Trumps Ankündigung ist klar: Auch die EU wird zahlen – entweder 15 oder 20 Prozent pauschal. Wer was genau zahlen soll? Das werde man „jetzt ausarbeiten“, so Trump. Es ist die Rückkehr zur Zollpolitik aus dem Bauch heraus – mit dem Risiko, dass komplexe Lieferketten plötzlich in Frage stehen.

Trumps neuer Zollnationalismus – altbekannt, neu aufgelegt

Es wirkt wie ein Déjà-vu: Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump mit Strafzöllen gegen China, die EU, Mexiko und Kanada für massive Unruhe auf den Märkten gesorgt. Jetzt rollt er die Agenda wieder aus – mit einer Mischung aus wirtschaftlichem Protektionismus und geopolitischer Einschüchterung.

Die EU ist besonders verwundbar. Deutschland exportiert jährlich Waren im Wert von über 125 Milliarden Euro in die USA, darunter Maschinen, Chemikalien und Autos. Ein pauschaler Zoll von 15 bis 20 Prozent würde die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen massiv schwächen – nicht zuletzt in Schlüsselbranchen wie dem Automobilsektor, der ohnehin unter Kostendruck steht.

Wirtschaftlich zweifelhaft, politisch kalkuliert

Trump beruft sich auf die gute Stimmung an den US-Aktienmärkten – als Beweis dafür, dass seine Zollpolitik funktioniere. In Wahrheit profitiert die Wall Street derzeit von Zinssenkungshoffnungen und stabilen Unternehmensgewinnen, nicht von Trumps Eskalationen.

Die Folgen seiner Maßnahmen dürften sich – wie schon 2018 – zeitverzögert zeigen: in Form steigender Verbraucherpreise, höheren Kosten für importierte Zwischenprodukte und wachsenden Unsicherheiten bei internationalen Investoren.

Besonders betroffen wären deutsche Automobilhersteller wie BMW, Mercedes und Volkswagen, die einen erheblichen Teil ihrer Fahrzeuge in den USA produzieren – aber Komponenten aus Europa importieren. Auch Chemiekonzerne wie BASF oder Bayer exportieren empfindlich viele Vorprodukte in die USA.

EU zwischen Reaktion und Vorsicht

Brüssel hält sich offiziell noch zurück. Die Kommission verweist darauf, dass bisher kein offizielles Zollschreiben eingegangen sei. Doch intern bereitet man sich offenbar bereits auf mehrere Szenarien vor – darunter Gegenmaßnahmen im Rahmen der WTO oder bilaterale Ausgleichszölle.

Das Problem: Eine Eskalation birgt die Gefahr, in einen neuen Handelskrieg gezogen zu werden – zu einem Zeitpunkt, an dem die europäische Wirtschaft ohnehin unter schwachem Wachstum, hohen Energiepreisen und geopolitischen Spannungen leidet.

Eine Zollspirale zur Unzeit

Trump nutzt den Wahlkampfmodus – und setzt auf einfache Botschaften. „America First“ klingt populär, lässt sich leicht twittern und verschleiert die strukturellen Probleme der US-Industrie. Doch die Rechnung zahlen meist andere: Verbraucher, Unternehmen, Handelspartner.

Für Europa geht es jetzt um mehr als um Reaktion. Es geht um strategische Handlungsfähigkeit in einer Weltordnung, in der alte Verlässlichkeiten bröckeln – und in der selbst enge Verbündete plötzlich zu Adressaten wirtschaftlicher Drohungen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: