Deutschland hat 2024 eine alarmierende Strombilanz vorgelegt. Nach Daten der Bundesnetzagentur wurden fast 77.000 Gigawattstunden Strom aus dem Ausland importiert, während lediglich 48.500 Gigawattstunden exportiert wurden.

Diese Differenz verursachte einen negativen Saldo von 2,3 Milliarden Euro, da die Kosten für Importstrom 5,3 Milliarden Euro betrugen, die Einnahmen aus Exporten jedoch nur drei Milliarden Euro erreichten.

Diese Zahlen verdeutlichen ein Problem, das Experten seit Jahren anmahnen: Die Abhängigkeit von ausländischem Strom wächst, während Deutschlands einstige Vorreiterrolle in der Energiewende ins Wanken gerät.

Die Ursachen für dieses Defizit sind vielfältig, und die Konsequenzen könnten weitreichend sein – sowohl für die Wirtschaft als auch für die Verbraucher.

Die Dunkelflaute und ihre Folgen

Ein Hauptgrund für die massiven Stromimporte ist die sogenannte „Dunkelflaute“ – Perioden, in denen weder Wind noch Sonne ausreichend Energie liefern, um den Strombedarf zu decken.

Im Jahr 2024 war die Dunkelflaute besonders ausgeprägt: Lang anhaltende windstille Wintertage und eine ungewöhnlich schwache Solarstromproduktion sorgten dafür, dass fossile und importierte Energieträger verstärkt einspringen mussten.

Diese Abhängigkeit von unregelmäßiger erneuerbarer Energie und der Rückgriff auf Importe zeigen die Schwächen des aktuellen Energiemixes. Obwohl Deutschland große Fortschritte beim Ausbau erneuerbarer Energien gemacht hat, fehlt es weiterhin an ausreichenden Speicherlösungen und einer robusten Netzstabilität.

Warum die Eigenproduktion stockt

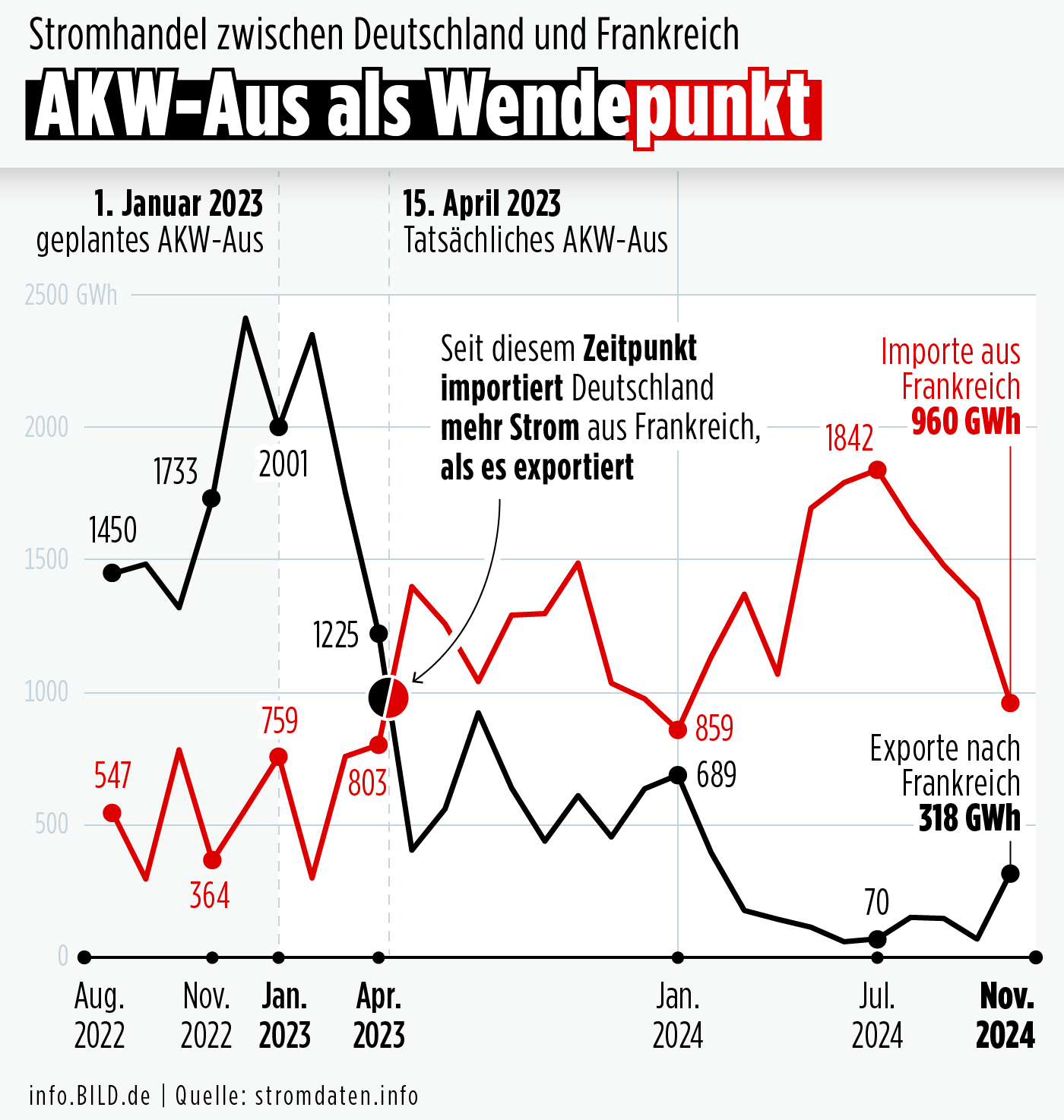

Neben der Dunkelflaute gibt es auch strukturelle Probleme, die Deutschlands Energiepolitik belasten. Der beschleunigte Kohleausstieg und das Abschalten der letzten Kernkraftwerke führten dazu, dass die heimische Stromproduktion drastisch zurückging. Gleichzeitig hinkt der Ausbau von Wind- und Solarenergie hinter den ursprünglichen Zielen her.

Bürokratische Hürden, Genehmigungsverfahren und der Widerstand in lokalen Gemeinden haben den Bau neuer Windparks gebremst. Laut Branchenexperten hat die installierte Windkapazität 2024 nur um zwei Prozent zugenommen – viel zu wenig, um die steigende Nachfrage auszugleichen.

Auch die Solarenergie blieb unter den Erwartungen, nicht zuletzt wegen eines Mangels an Fachkräften für die Installation neuer Anlagen.

Lesen Sie auch:

Die Kosten für Verbraucher und Wirtschaft

Der negative Saldo der Strombilanz hat direkte Auswirkungen auf die deutsche Volkswirtschaft und die Verbraucher. Der teure Importstrom treibt die Preise auf dem heimischen Markt nach oben. Laut Energieexperten könnte der durchschnittliche Haushalt 2025 bis zu 15 Prozent mehr für Strom zahlen als im Vorjahr.

Für die Industrie, die bereits unter hohen Energiekosten leidet, wird die Situation zunehmend bedrohlich. Besonders energieintensive Unternehmen, etwa in der Chemie- und Metallverarbeitung, sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit schwinden. Einige Betriebe haben angekündigt, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern, wenn die Energiepreise weiter steigen.

Lösungsansätze und politische Verantwortung

Die Bundesregierung steht unter Druck, effektive Maßnahmen zur Stabilisierung der Stromversorgung zu ergreifen. Der Energieminister hat kürzlich einen „Masterplan Speichertechnologien“ vorgestellt, der den Bau neuer Batteriespeicher und Wasserstoffinfrastrukturen beschleunigen soll. Doch Kritiker bemängeln, dass diese Maßnahmen zu spät kommen und erst mittelfristig Wirkung zeigen.

„Wir müssen die Genehmigungsverfahren vereinfachen und den Netzausbau deutlich vorantreiben“, fordert Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Zudem betont sie die Notwendigkeit, erneuerbare Energien stärker zu diversifizieren, etwa durch den Ausbau von Geothermie und Biomasse.