Ein Präsident, ein Dekret, viele Verlierer

Donald Trump hat wieder zugeschlagen – diesmal nicht mit Tweets, sondern mit Paragrafen. Per Präsidentendekret verschiebt der ehemalige US-Präsident und erneute Anwärter auf das Weiße Haus die Einführung geplanter Strafzölle um eine Woche.

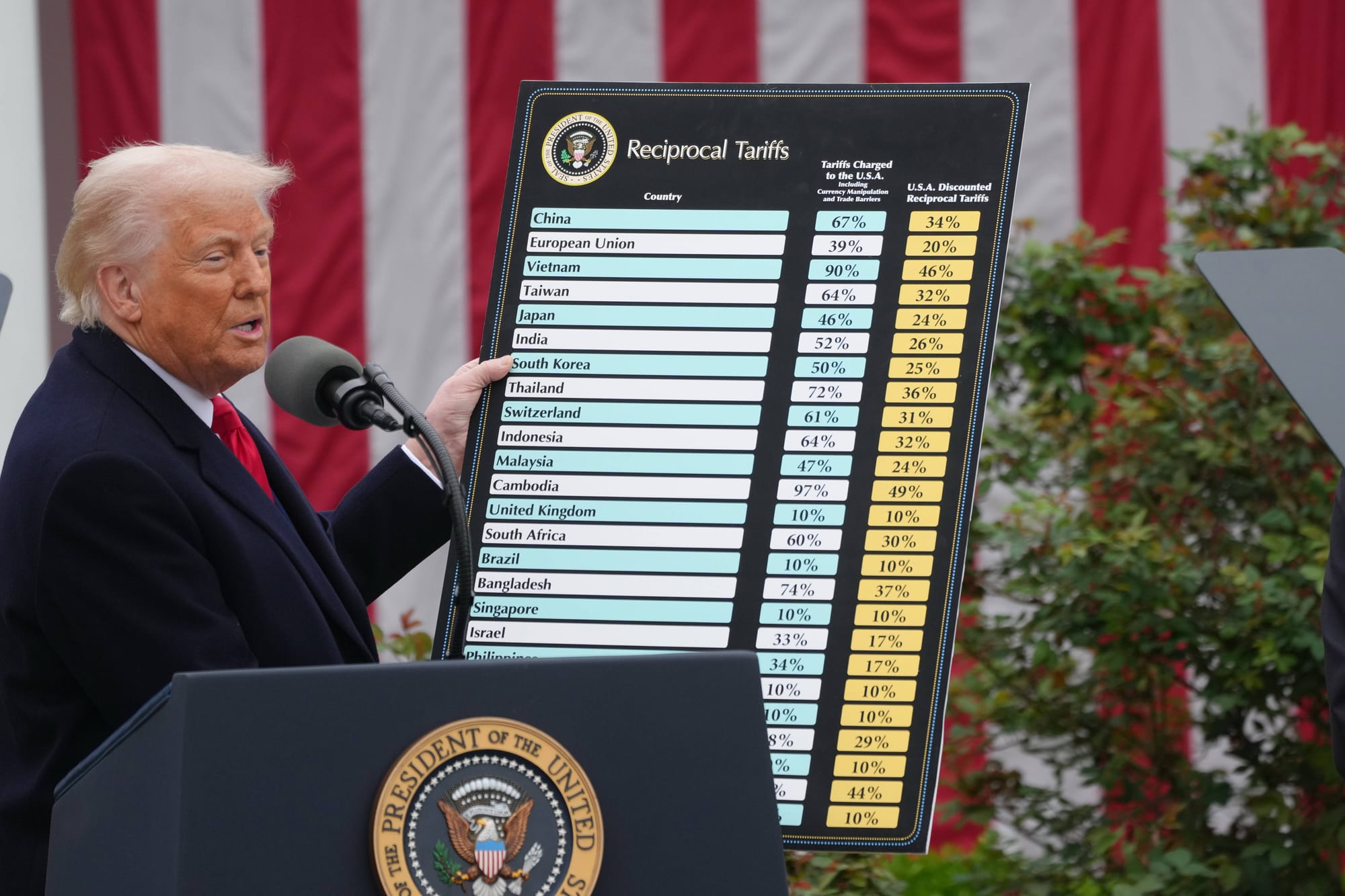

Doch während die Welt auf den Zeitaufschub blickt, übergeht ein Detail die Schlagzeilen: Die eigentliche Zollliste wurde radikal ausgeweitet. Von Brasilien über Kanada bis zur Schweiz – kaum ein Industrieland bleibt verschont.

Die Schweiz auf der Abschussliste – mit 39 Prozent Zollbelastung

Besonders überraschend: Die traditionell neutrale Schweiz wird mit einem Zollsatz von 39 Prozent regelrecht abgestraft – ohne konkreten wirtschaftspolitischen Streitpunkt, ohne Verhandlung, ohne Vorwarnung.

Die Exportnation trifft es in ihrer empfindlichsten Stelle: dem Maschinen-, Pharma- und Uhrensektor. Die USA sind für die Schweiz der zweitgrößte Exportmarkt nach Deutschland. Ein solcher Schlag trifft nicht nur die Industrie, sondern das wirtschaftspolitische Verhältnis beider Länder.

Kanada: Vom Nachbarn zum Sündenbock

Noch härter wird Kanadas Wirtschaft getroffen – die USA verhängen Zölle von 35 Prozent auf eine breite Palette kanadischer Produkte. Als Begründung nennt das Weiße Haus mangelnde Kooperation beim Kampf gegen Fentanyl-Schmuggel.

Eine politisch fragwürdige Verbindung zwischen außenwirtschaftlicher Bestrafung und innenpolitischem Problem. Wirtschaftlich könnte dies für Kanada ein Déjà-vu bedeuten: Bereits 2018 verhängte Trump Strafzölle auf kanadischen Stahl und Aluminium – nun folgt die zweite Runde.

Brasilien als geopolitisches Bauernopfer

Mit bis zu 50 Prozent trifft es kein Land so heftig wie Brasilien. Ironischerweise werden ausgerechnet jene Sektoren verschont, in denen US-Konzerne stark engagiert sind: Luftfahrt und Energie.

Dass die Strafmaßnahme mit dem juristischen Niedergang des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro zusammenhängt, den Trump stets als politischen Verbündeten lobte, wirkt wie ein durchsichtiger, persönlicher Racheakt.

Mexiko tanzt auf dem Drahtseil

Im Gegensatz zu seinen Nachbarn darf Mexiko vorerst aufatmen. Der von Trump angekündigte Zollanstieg auf 30 Prozent wird für 90 Tage ausgesetzt.

Die neue Regierung in Mexiko-Stadt hatte in letzter Minute direkte Gespräche mit Trump geführt – offenbar mit Erfolg. Doch der Aufschub ist ein taktisches Zugeständnis. Die Bedrohung bleibt. Und Mexikos Exporte hängen weiterhin am politischen Wohlwollen Washingtons.

Indien, Taiwan, Südkorea – wer zahlt, darf hoffen

Auch mit anderen Staaten nutzt Trump seine Zollpolitik als Verhandlungstaktik. Indien erhält 25 Prozent Zollbelastung – offiziell wegen ausbleibender Agrarzugeständnisse und des Imports russischen Öls.

Taiwan wird mit 20 Prozent zur Kasse gebeten, darf aber auf Neuverhandlungen hoffen. Südkorea hingegen bekommt den „Trump-Deal“: 15 Prozent Zoll im Gegenzug für Investitionszusagen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA – ein „Win-Win“, der sich wie ein Ultimatum anfühlt.

Zollpolitik als geopolitisches Druckmittel

Der Fall zeigt deutlich: Trumps Wirtschaftspolitik bleibt protektionistisch, konfrontativ – und hochgradig politisiert. Zölle dienen nicht mehr nur dem Handelsgleichgewicht, sondern werden gezielt als außenpolitisches Druckmittel genutzt.

Der Grundton ist klar: Wer sich Trumps Bedingungen nicht beugt, zahlt. Wortwörtlich.

Europa im Fadenkreuz – auch Deutschland betroffen

Auch europäische Staaten bleiben nicht verschont. Für Importe aus der EU, Japan und Südkorea gilt nun ein einheitlicher Zollsatz von 15 Prozent – ebenfalls ab dem 7. August. Das trifft insbesondere deutsche Autobauer, Maschinenexporteure und Technologiekonzerne. Der transatlantische Handelskonflikt droht damit, in eine neue Phase zu treten – kurz vor der US-Wahl und mitten in globalen Krisen.

Das könnte Sie auch interessieren: