Mit Licht gegen den Strom

Was tun, wenn klassische Halbleiterarchitekturen an ihre physikalischen Grenzen stoßen? Während Silicon Valley an der Optimierung bestehender Transistoren feilt, denkt das Stuttgarter Start-up Q.ant längst in anderen Dimensionen – nämlich in Lichtimpulsen statt Elektronenflüssen.

Nun hat das Unternehmen um Gründer Michael Förtsch eine der größten Deep-Tech-Finanzierungsrunden Europas abgeschlossen: 62 Millionen Euro, ausschließlich aus europäischen Quellen. In einem Segment, das bislang von US-Kapital dominiert wird, ist das ein Tabubruch – und ein Weckruf.

Photonik statt Silizium – ein Systemwechsel

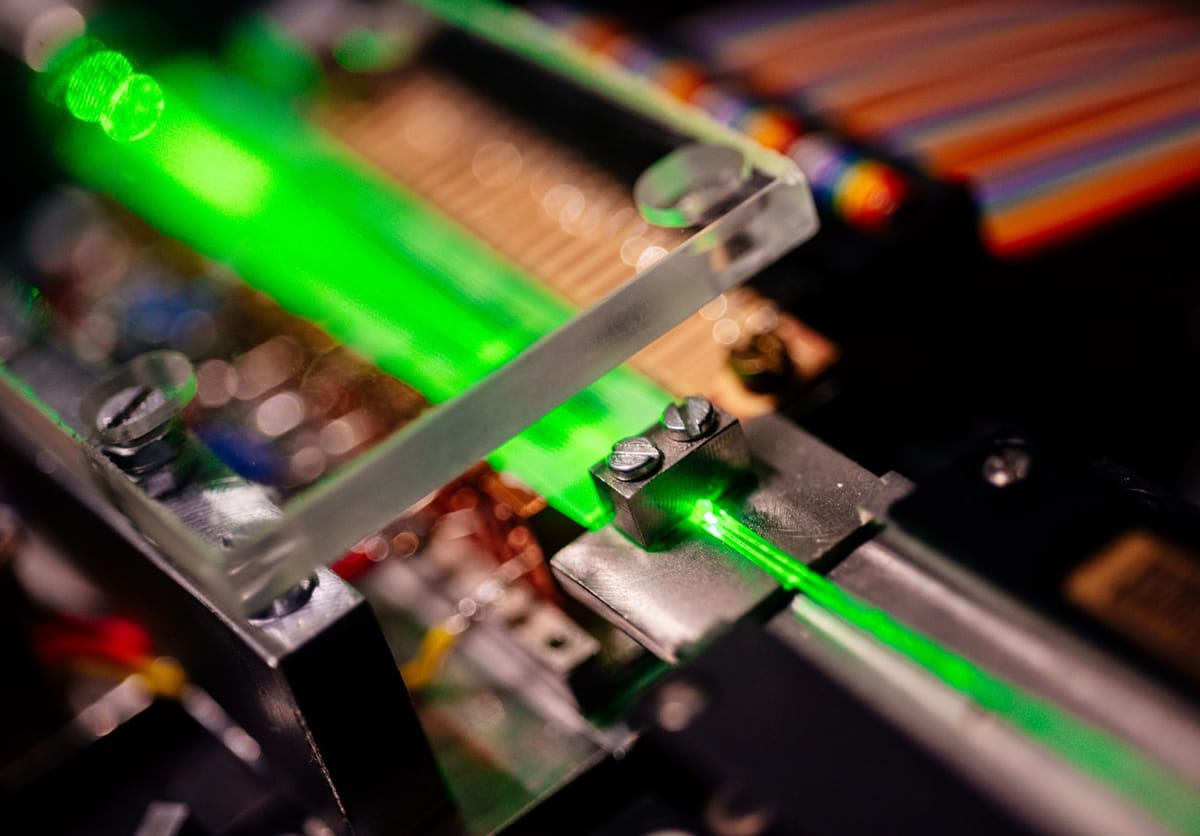

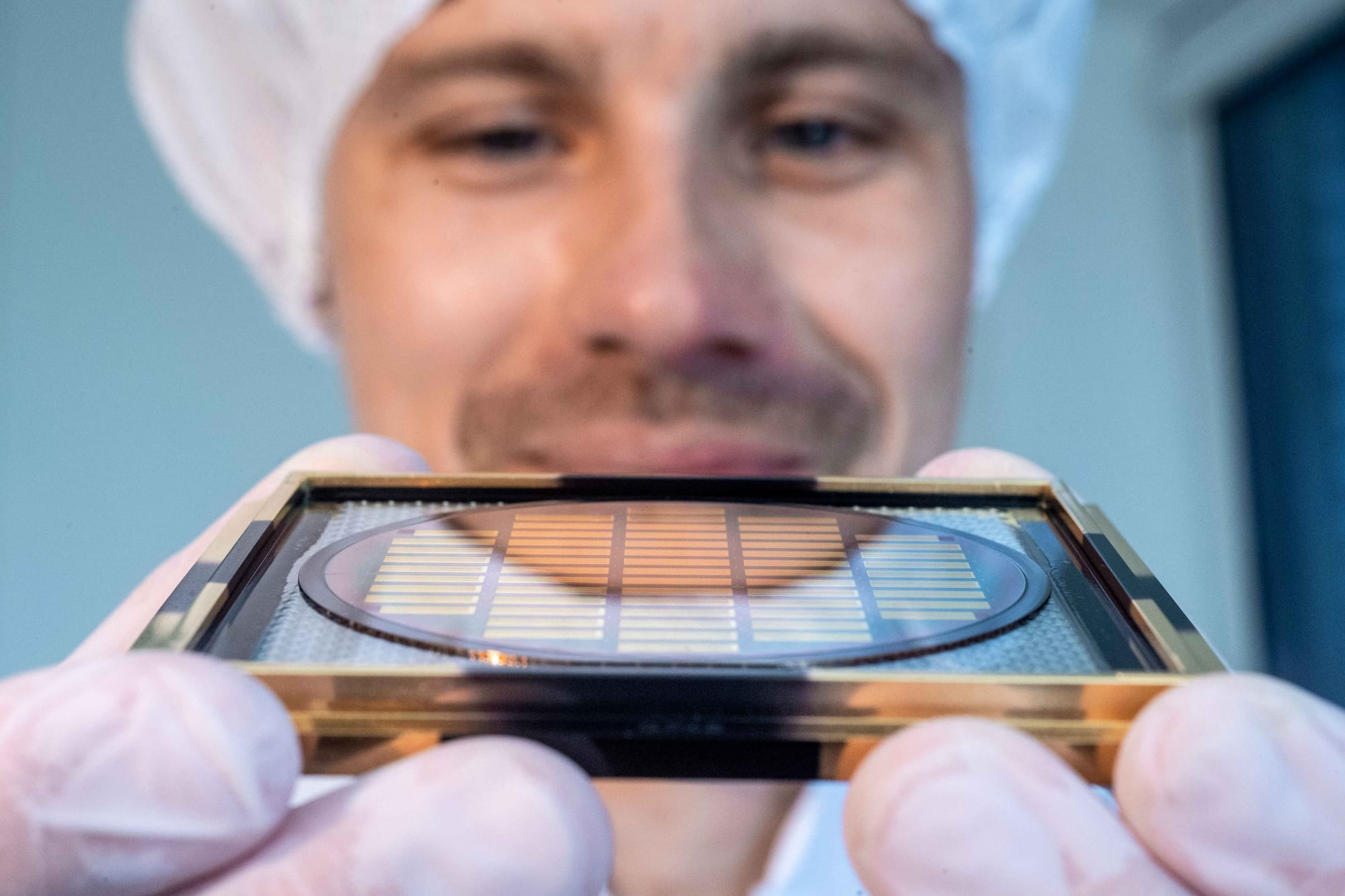

Die Idee: Statt digitale Informationen mit elektrischer Spannung zu verarbeiten, nutzt Q.ant sogenannte photonische Chips. Diese rechnen mit Licht – schneller, präziser und mit einem Bruchteil des Energieverbrauchs herkömmlicher Halbleiter.

Noch ist die Technologie nicht serienreif. Aber sie funktioniert – zumindest in der Pilotproduktion. Und sie verspricht nichts Geringeres als eine neue Rechenarchitektur für das KI-Zeitalter.

„Wir wollen in zwei, drei Jahren mit der Weltspitze mithalten“, sagt Förtsch selbstbewusst.

Seine Chips sollen Rechenzentren revolutionieren – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und zwar nicht durch Konkurrenz zu bestehenden Architekturen, sondern durch den Aufbau einer komplett neuen Prozessortechnologie.

Die Investoren glauben daran – noch

Mit Cherry Ventures, UVC Partners und dem Halbleiterfonds Imec Xpand haben sich einige der relevantesten Tech-Investoren Europas an Bord gemeldet. Nicht aus romantischer Überzeugung, wie Förtsch betont – sondern wegen Zahlen.

Ausschlaggebend war eine intern getestete Rechenpräzision, die viermal besser war als bei jedem bisher bekannten Photonikchip. Für Risikokapitalgeber ein seltenes Signal: technologischer Vorsprung mit Skalierungspotenzial – ausgerechnet aus Deutschland.

Doch der Kapitalmarkt ist kein Selbstläufer

So beeindruckend die Runde ist – sie offenbart auch die strukturellen Schwächen des europäischen Tech-Ökosystems. Förtsch spricht offen davon, dass Q.ant an die Grenze des in Europa mobilisierbaren Kapitals gestoßen sei.

Für ein Unternehmen mit globalem Anspruch reichen 62 Millionen Euro nicht weit. In zwei Jahren, so der Gründer, werde man neu bewerten müssen. Die unausgesprochene Option: der Einstieg eines US-Großinvestors – oder die Verlagerung.

Der strategische Drahtseilakt

Dass es dazu nicht kommen muss, hängt an einem einzigen Wort: Souveränität. Brüssel hat das Thema für sich entdeckt. Die EU-Kommission signalisiert politische Rückendeckung, sieht in photonischer Rechentechnologie einen Schlüssel zur digitalen Unabhängigkeit.

Q.ant wird als europäische Antwort auf NVIDIAs Dominanz gesehen – als eine der ganz wenigen Chancen, bei der nächsten Architekturwende im Chipmarkt nicht nur Beobachter, sondern Taktgeber zu sein.

Das Netzwerk der Großen

Förtsch hat nicht nur Geld eingesammelt, sondern auch Know-how. Im Beirat sitzen jetzt unter anderem ARM-Mitgründer Hermann Hauser und Ex-Intel-Manager Hermann Eul – zwei Schwergewichte mit globalem Renommee.

Ihre Aufgabe: strategische Beratung und Zugang zu den Netzwerken, die für den Markteintritt entscheidend sind. Denn wer eine neue Chiparchitektur etablieren will, braucht mehr als Technologie. Er braucht Standards, Vertrauen – und vor allem: Mut zur Disruption.

David gegen Goliath – aber mit Strategie

US-Chipkonzerne wie NVIDIA und Intel haben Milliarden-Cashflows, gewachsene Kundenbeziehungen und eine starke Lobby. Doch gerade das könnte zum Nachteil werden.

„Die USA haben in der Chipindustrie mehr zu verlieren als zu gewinnen“, sagt Förtsch – und meint damit: Die großen Player sind gefangen im bestehenden Geschäftsmodell. Wer heute Milliarden mit klassischen Grafikprozessoren verdient, hat wenig Interesse, sich selbst zu entwerten.

Q.ant hingegen baut im Windschatten dieser Cashcows eine neue Generation von Prozessoren – und hofft, dass die Trägheit der Branche zum Vorteil wird. „Wenn wir klug bleiben, kann daraus etwas werden, das groß genug ist, um nicht mehr geschluckt zu werden“, sagt Förtsch. Die Vision: ein eigenständiger Börsengang – made in Europe.

Verzehnfachung statt Verdopplung

Zum Schluss wagt der Gründer noch eine Prognose, die selbst in der notorisch optimistischen Techbranche selten ist: Während das klassische Mooresche Gesetz eine Verdopplung der Rechenleistung alle zwei Jahre beschreibt, geht Förtsch für seine photonischen Chips von einer Verzehnfachung pro Jahr aus.

Eine kühne These – aber wenn sie sich bewahrheitet, wäre das nicht nur eine technologische Revolution, sondern eine tektonische Machtverschiebung im globalen Technologiesektor.

Das könnte Sie auch interessieren: