Plötzlich spricht der Google-Chef über Quantencomputer

Als Sundar Pichai kürzlich erklärte, Quantencomputing fühle sich an wie Künstliche Intelligenz im Jahr 2015, horchte die Tech-Welt auf. Es war das Jahr, in dem Nvidia durchstartete – heute ein Billionen-Konzern.

Pichais Aussage kommt nicht von ungefähr: Google arbeitet an einem eigenen Quantenchip namens Willow. Und er glaubt, dass in fünf Jahren ein „Aha-Moment“ kommt – der Moment, in dem Quantenberechnungen klassische Computer deutlich schlagen.

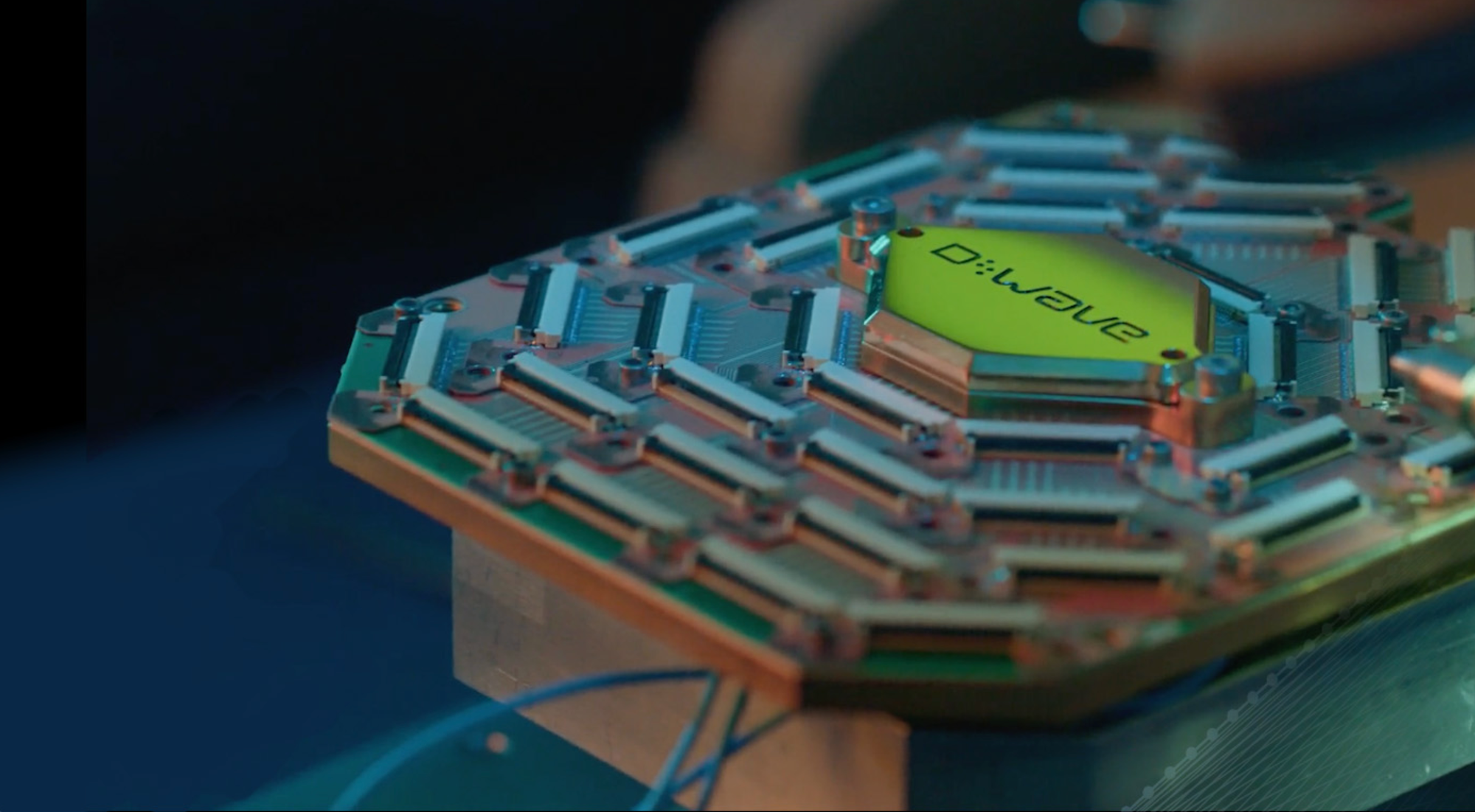

Doch wer glaubt, das Rennen sei nur zwischen Google und IBM entschieden, kennt D-Wave nicht.

Ein kleiner Name mit großer Wirkung

D-Wave Quantum ist ein Quanten-Startup aus Kanada. Keine zehn Millionen Umsatz, aber eine Marktkapitalisierung jenseits von einer Milliarde Dollar.

Die Firma entwickelt sogenannte Annealing-Quantencomputer – eine Technologie, die nicht irgendwann funktionieren soll, sondern laut eigenen Aussagen bereits heute Probleme löst, an denen klassische Supercomputer scheitern.

Und das wurde nicht in einem Marketing-Video getestet, sondern in Deutschland. Genauer: in Jülich.

Jülich als Testlabor für Europas Quantenzukunft

Seit drei Jahren läuft ein D-Wave-System im Forschungszentrum Jülich. Dort, wo gerade Europas erster Exascale-Supercomputer JUPITER gebaut wird, testen Wissenschaftler, wie sich klassische Rechenpower mit Quantenlogik verbinden lässt. Erste Ergebnisse sind da – und klingen beeindruckend.

„D-Wave ist der einzige Anbieter, der mit Quantencomputing reale Probleme löst“, sagt Prof. Thomas Lippert vom Jülich Supercomputing Centre.

Seine Kollegin Kristel Michielsen spricht von einem „neuen Maßstab“, der durch die Integration von D-Wave und der kommenden Exascale-Infrastruktur gesetzt werde.

Das klingt nicht nach Zukunftsmusik – sondern nach Praxis.

Rechensysteme für 20 Millionen Dollar – und trotzdem gefragt

Ein D-Wave-System kostet zwischen 20 und 40 Millionen US-Dollar. Eine stolze Summe. Doch wer sich mit industriellen Anwendungen befasst, weiß: Wenn ein komplexes Problem in Minuten gelöst wird, statt in Wochen, lohnt sich die Investition.

CEO Alan Baratz sagt, dass D-Wave bei Materialsimulationen bereits einen der schnellsten Supercomputer übertroffen hat. Nicht im Labor, sondern in der echten Welt.

Tesla war 2011 auch teuer

Aktuell liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei über 130. Für Value-Investoren ein No-Go. Doch Tech-Anleger erinnern sich: Auch Tesla galt 2011 mit 3 Milliarden Dollar Börsenwert als absurd teuer. Heute ist es ein Gigant.

Seit der Erstempfehlung im Hot Stock Report Anfang 2024 hat sich die D-Wave-Aktie mehr als verzwölffacht. Mehr als 1.200 Prozent Plus. Und dennoch glauben viele Investoren: Das ist erst der Anfang.

Wer sind die Konkurrenten?

Der Quantenmarkt ist umkämpft. IBM, IonQ, Rigetti – sie alle forschen an verschiedenen Architekturen. Der Unterschied: Während viele noch an Stabilität und Fehlerkorrektur arbeiten, will D-Wave längst geliefert haben. Die Technologie ist anders – keine Allzweckmaschine, sondern spezialisiert auf Optimierungsprobleme.

Für viele Unternehmen könnte das genau das sein, was sie brauchen. Keine Theorie. Sondern Lösung.

Der europäische Hebel

Deutschland und Europa haben in der Vergangenheit große Digitaltrends verschlafen. Cloud, KI, Chips – überall dominiert das Silicon Valley. Beim Quantencomputing scheint Europa diesmal vorne mit dabei sein zu wollen.

Mit JUPITER entsteht der größte Supercomputer des Kontinents, die Kooperation mit D-Wave ist bereits Realität. Eine Infrastruktur, die nicht nur Rechenzentren, sondern auch strategisches Denken verlangt.

Der Standort Jülich wird so zum geopolitischen Asset.

Was heißt das für Anleger?

D-Wave bleibt spekulativ. Der Markt ist klein, das Geschäftsmodell noch nicht profitabel. Aber genau das war Nvidia 2015 auch. Was D-Wave von vielen Mitbewerbern unterscheidet: ein funktionierendes System, echte Anwender – und der Rückhalt eines der renommiertesten Forschungszentren Europas.

Das könnte Sie auch interessieren: