Der Betrug beginnt nicht erst im Fitnessstudio

Die Szene ist kein Einzelfall: Ein TikTok-Video zeigt eine junge Frau, wie sie während ihrer „Arbeitszeit“ Netflix schaut, Pakete auspackt und Wäsche faltet – alles begleitet von lachenden Kommentaren. Der Clip wurde über 300.000 Mal aufgerufen, die Likes zeigen: Viele erkennen sich darin wieder.

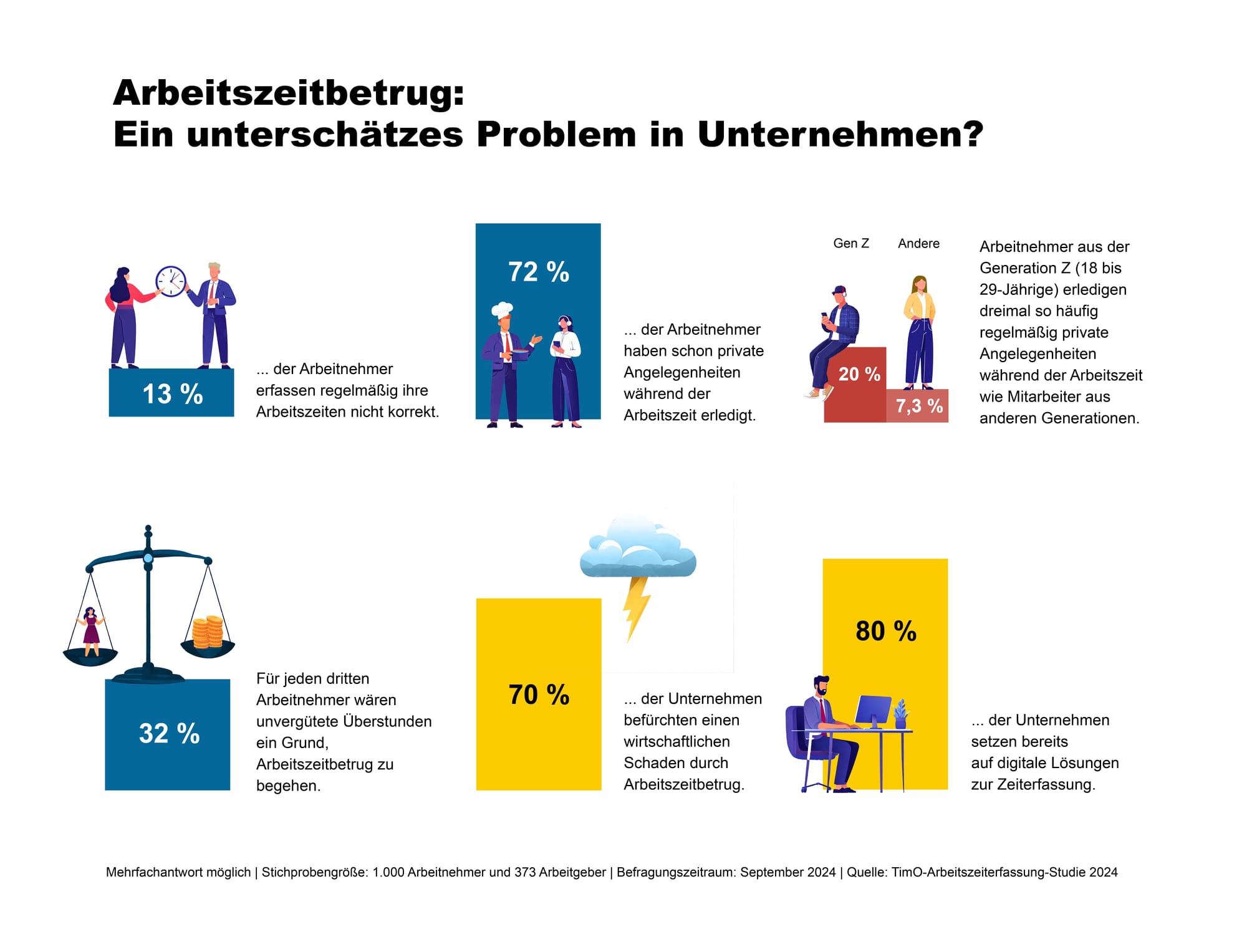

Was auf Social Media wie ein ironischer Seitenhieb auf das Büroklima wirkt, ist in der Realität ein wirtschaftlicher Risikofaktor. Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Consumerfieldwork ergab: 13 Prozent der Arbeitnehmer erfassen ihre Arbeitszeit regelmäßig nicht korrekt, drei Viertel erledigen gelegentlich Privates während der Arbeitszeit. Der volkswirtschaftliche Schaden? Schwer zu beziffern – aber hoch.

Zwischen Wäschekorb und Kündigung

Arbeitsrechtlich ist der Fall klar: Wer so tut, als würde er arbeiten – und dabei das Gegenteil macht –, begeht Betrug. Und der kann Folgen haben, bis hin zur fristlosen Kündigung.

Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott spricht von einer klaren Pflichtverletzung, selbst wenn jemand nur „kurz“ den Hund ausführt oder den Einkauf erledigt.

Ein besonders drastischer Fall: Ein Fahrkartenkontrolleur, der seine Schichten nachweislich beim Friseur, bei der Freundin oder in Cafés verbrachte, wurde nicht nur gekündigt – er musste auch 21.000 Euro Detektivkosten übernehmen. Ein Präzedenzfall, der auch zeigt: Kontrolle ist teuer – aber möglich.

Das wahre Problem sitzt weiter oben

Trotzdem ist Arbeitszeitbetrug kein reines Mitarbeiterproblem. Sascha Stowasser, Leiter des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa), sieht die Ursache oft bei der Unternehmensführung.

„Wenn klare Ziele fehlen, entstehen Freiräume. Und diese nutzen Mitarbeiter – oft unbewusst.“

Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil Effizienz nicht anerkannt, sondern sanktioniert wird. Wer seine Aufgaben in 30 statt 40 Stunden schafft, darf deshalb nicht früher Feierabend machen. Denn die meisten Verträge in Deutschland sind zeit- und nicht leistungsgebunden – eine Realität, die zunehmend aus der Zeit gefallen wirkt.

Vertrauen oder Verdacht – was bleibt Unternehmen übrig?

Einfach reinschauen, was Mitarbeitende im Homeoffice tun? Undenkbar – rechtlich wie moralisch. Eine gezielte Überwachung ist laut Fuhlrott nur bei konkretem Verdacht erlaubt.

Und dieser kommt oft von ganz anderer Stelle: Kollegen, Ex-Partner oder anonyme Hinweise sorgen regelmäßig für den entscheidenden Anstoß zur Überprüfung.

Die Folge ist ein paradoxer Zustand: Arbeitgeber trauen ihren Angestellten nicht, können sie aber kaum kontrollieren. Und Mitarbeitende erleben ein System, das Zeiterfassung über Leistung stellt – und in dem Effizienz eher Misstrauen als Anerkennung auslöst.

TikTok als Gradmesser für den kulturellen Wandel

Dass ausgerechnet TikTok zur Bühne für Arbeitszeitbetrug wird, ist kein Zufall. Die Plattform ist das Sprachrohr der Generation Z – einer Generation, die zwar arbeitet, aber zunehmend auch die Regeln hinterfragt. Work-Life-Balance ist für sie keine Floskel, sondern Verhandlungssache.

Doch der Kulturwandel trifft auf ein starres Arbeitsrecht, das mit moderner Flexibilität kaum mithalten kann. Derzeit bedeutet: Wer effizient arbeitet, aber seine vertraglich vereinbarten Stunden nicht voll leistet, riskiert eine Abmahnung – auch wenn die Leistung stimmt.

Was jetzt passieren muss

Aus Sicht von Stowasser ist die Lösung kein technisches Kontrollsystem, sondern eine klare Ergebnisorientierung. Aufgaben statt Anwesenheit, Vertrauen statt Präsenzpflicht. Doch viele Unternehmen haben darauf keine Antwort – oder schlicht Angst, die Kontrolle zu verlieren.

Dabei wäre das Gegenteil nötig: Eine Kultur, die Leistung belohnt und nicht Leistung sabotiert. Nur so lässt sich verhindern, dass Effizienz bestraft und Intransparenz zur Norm wird. Denn wer sieht, dass langsames Arbeiten besser belohnt wird als schnelles, wird künftig langsamer arbeiten.

Am Ende geht es nicht um Minuten – sondern um Haltung

Arbeitszeitbetrug ist kein Randphänomen mehr, sondern ein strukturelles Warnsignal. Nicht jeder TikTok-Clip ist ein Kündigungsgrund – aber jeder Clip ist ein Symptom. Für ein System, das immer noch an der Stechuhr hängt, während viele längst digital arbeiten.

Wenn Arbeitgeber das ignorieren, verlieren sie nicht nur Zeit – sondern auch Vertrauen. Und damit am Ende genau das, was sie eigentlich kontrollieren wollen.

Das könnte Sie auch interessieren: