Die neue Atomkraft: Klein, modular, vielversprechend

Es klingt paradox: Ausgerechnet in einer Zeit, in der große Atomkraftwerke aus Kostengründen und Bauverzögerungen zunehmend kritisch gesehen werden, feiern viele Staaten das Comeback der Kernenergie – nur eben in kleinerem Maßstab.

Die neue Hoffnung trägt den Namen „Small Modular Reactor“, kurz SMR. Ihre Besonderheit: Sie sind nicht größer als ein Einfamilienhaus, lassen sich in Serie produzieren und versprechen neben Strom auch Wärme für Städte oder Energie für die Industrie.

Dass ausgerechnet ein Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce mit an vorderster Front steht, wirkt zunächst kurios, ist aber schnell erklärt: Die Technologie stammt ursprünglich aus dem U-Boot-Bau. Jetzt soll sie zivil zum Einsatz kommen.

China, Kanada, USA – Die üblichen Verdächtigen sind vorn

In China läuft der Bau des weltweit ersten kommerziellen landgestützten SMR bereits seit 2022. Der Prototyp auf Hainan, ein ACP100-Reaktor, soll ab 2026 Strom liefern. Die Technologie ist erprobt, die Pläne konkret. Anders als in Deutschland, wo über Endlager gestritten wird, entstehen in China bereits die ersten Werke.

Auch in Kanada tut sich etwas. Der Reaktor BWRX-300 – entwickelt von General Electric und Hitachi – hat dort eine Baulizenz erhalten. Geplant sind vier Module, das erste soll 2029 ans Netz. Die Bauzeit: nur drei Jahre. Für Atomkraft ist das fast Lichtgeschwindigkeit.

In den USA musste dagegen der einst gefeierte Pionier NuScale einen Rückschlag hinnehmen: Der Bau einer Pilotanlage in Idaho wurde gestoppt, die Kosten waren explodiert. Trotzdem verhandelt das Unternehmen mit Rumänien über einen möglichen Einstieg. Der Bedarf ist da – und der politische Wille vielerorts auch.

Rolls-Royce baut auf britische Heimatmärkte – Tschechien bestellt schon

Rolls-Royce SMR will gleich eine ganze Fabrik bauen – und zwar in Großbritannien. Standorte sind bereits ausgewählt. Die Produktion soll zentral erfolgen, der Bau vor Ort dann nur noch wenige Jahre dauern.

Neben dem Heimatmarkt hat sich bereits ein Abnehmer gefunden: Tschechien will ein SMR von Rolls-Royce zur Strom- und Fernwärmeproduktion einsetzen. Die Technologie basiert auf Reaktoren, die seit Jahrzehnten in britischen Atom-U-Booten laufen.

Generation IV: Neue Reaktoren, neues Risiko

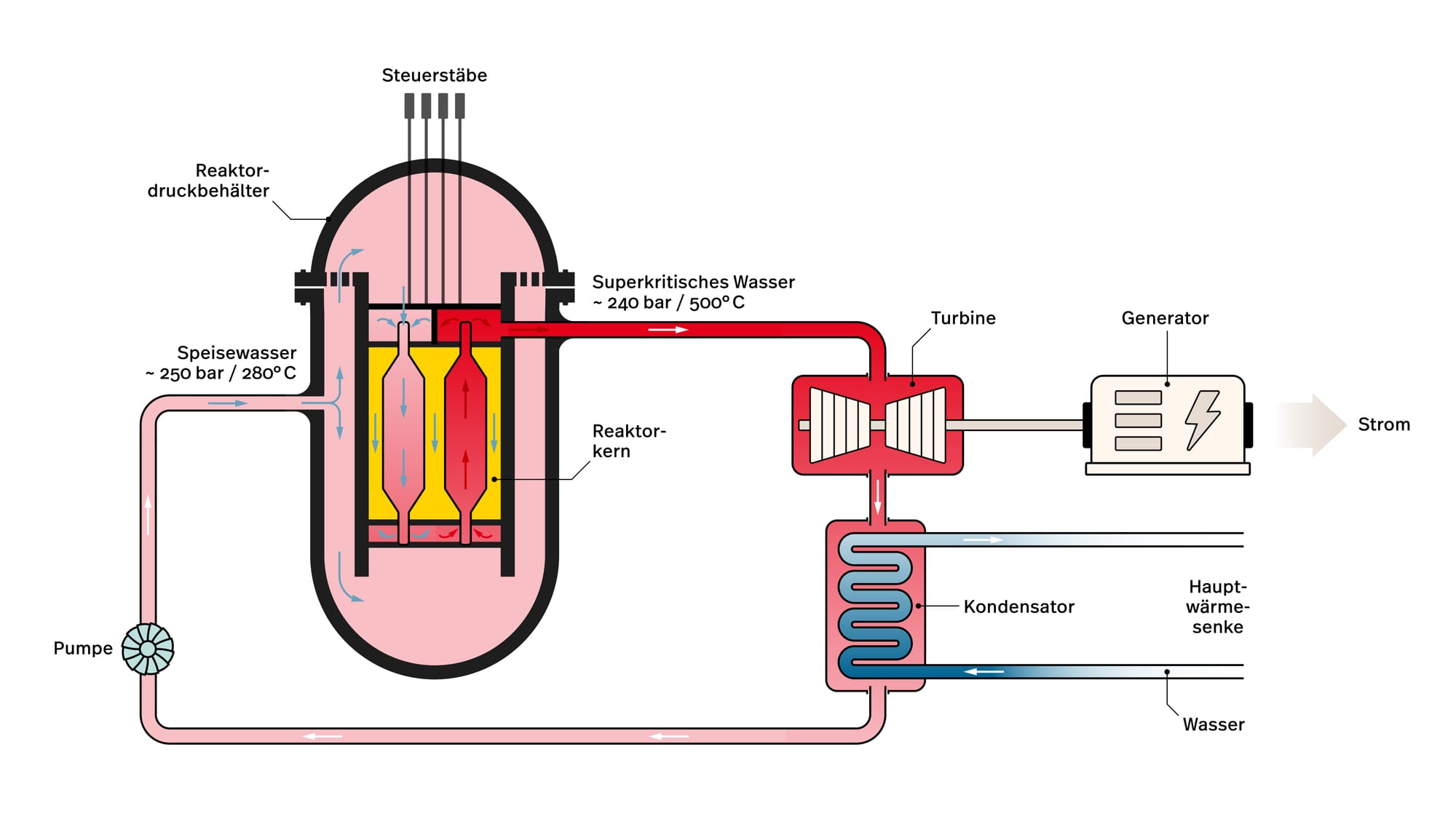

Während viele Anbieter auf bewährte Technologien im Kleinformat setzen (Generation III+), geht eine neue Reaktor-Generation noch weiter: Sie experimentiert mit Helium, geschmolzenem Salz oder Blei als Kühlmittel. Auch die Brennstoffe sind neu: weniger Abfall, höhere Temperaturen, mehr Effizienz. Namen wie HALEU oder TRISO kursieren in den Entwicklungsplänen.

Doch hier zeigt sich auch das Problem: Für diese neuartigen Konzepte gibt es kaum Erfahrung. Genehmigungen dauern, Betriebserfahrungen fehlen. Erste Anlagen wie jene von Bill Gates’ Firma Terrapower oder Google-finanzierte Projekte von Kairos Power sind in Planung – doch der Weg zur Serienreife ist lang und teuer.

Geld bleibt das Nadelöhr – und der Staat springt ein

Unabhängig vom Reaktortyp gilt: Ohne staatliche Unterstützung wird kein SMR ans Netz gehen. Die hohen Investitionen zu Beginn schrecken private Investoren ab. Deshalb setzen viele Länder auf Förderinstrumente wie Staatsgarantien, Differenzverträge oder Modelle wie die „Regulated Asset Base“, bekannt aus Großbritannien. Auch Kanada, Schweden und die USA greifen tief in die Tasche, um die neue Atomära überhaupt erst zu ermöglichen.

Die Unternehmensberatung Arthur D. Little empfiehlt sogar, sich an der dänischen Windbranche zu orientieren: gezielte Subventionen, Steuererleichterungen, klare Ausbauziele. So sei es Dänemark gelungen, binnen weniger Jahrzehnte Weltmarktführer zu werden. Warum nicht auch bei SMRs?

Deutschland? Lieber nicht drüber reden

Während andere bauen, diskutiert Deutschland. Die drei letzten Reaktoren wurden 2023 abgeschaltet. Auch über SMRs wird hierzulande nicht ernsthaft nachgedacht. Kein Hersteller, kein Pilotprojekt, keine politische Unterstützung. Und das, obwohl gerade Industrie, Wärmenetze oder Rechenzentren vom dezentralen Einsatz kleiner Reaktoren profitieren könnten.

Stattdessen wird der Strom aus Ländern importiert, die auf Atomkraft setzen – Frankreich, Schweden, bald auch Tschechien. Deutschland hat sich selbst ins Abseits gestellt und setzt weiterhin fast ausschließlich auf Wind und Sonne – mit allen bekannten Herausforderungen für die Netzstabilität.

Was bleibt? Eine Technologie mit Potenzial – aber nicht ohne Hürden

SMRs sind keine Wundermaschinen. Sie produzieren radioaktiven Abfall, benötigen Sicherheitssysteme, kosten viel Geld. Aber sie bieten Lösungen, wo Windräder und Solarparks an Grenzen stoßen – etwa bei der Versorgung energieintensiver Industrien oder beim Ausbau der Fernwärme. Und sie könnten dazu beitragen, die Abhängigkeit von Kohle, Gas und globalen Lieferketten zu verringern.

Der Markt formiert sich gerade. Wer jetzt investiert, könnte später profitieren. Wer abwartet, wird künftig Strom importieren – vielleicht aus einem SMR irgendwo in der Nähe von Prag oder im Süden Frankreichs.

Das könnte Sie auch interessieren: