Ein Weg durch Jobcenter und Zeitarbeit

Als Ahmad S. im Herbst 2015 aus Aleppo nach Deutschland kam, konnte er kaum Deutsch und hatte kein Zeugnis in der Tasche. Heute, zehn Jahre später, steht er jeden Morgen um halb sechs in einer Bäckerei in Mannheim.

Er sagt: „Ohne Arbeit hätte ich mich nie zuhause gefühlt.“ Seine Geschichte ist kein Einzelfall – aber sie ist auch nicht die Regel. Viele Geflüchtete haben es auf den Arbeitsmarkt geschafft, andere bleiben in prekären Jobs oder in der Grundsicherung hängen.

Der Blick auf die Statistik

Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind inzwischen rund 1,1 Millionen Geflüchtete aus den wichtigsten Herkunftsländern sowie aus der Ukraine erwerbstätig.

Damit ist das Ziel, Hunderttausende Menschen in Arbeit zu bringen, erreicht – zumindest in der Breite. Doch die Arbeitslosenquote liegt in dieser Gruppe nach wie vor viermal so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Bei Ukrainern sogar fünfmal.

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind besonders frappierend. Während 86 Prozent der Männer im erwerbsfähigen Alter arbeiten, liegt die Quote bei Frauen bei 33 Prozent. Gründe sind Kinderbetreuung, fehlende Netzwerke, aber auch kulturelle Barrieren.

Erfolg – und doch ein fragiles Fundament

Forscher wie Herbert Brücker vom IAB betonen, dass Deutschland im internationalen Vergleich gut dasteht. Nur Norwegen habe ähnlich viele Geflüchtete erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert. Doch hinter dem Fortschritt stehen oft einfache Jobs, häufig vermittelt über Zeitarbeitsfirmen. Von 108.000 Geflüchteten, die 2023 aus der Arbeitslosigkeit kamen, ging ein Viertel in Leiharbeit.

Panu Poutvaara vom Münchner Ifo-Institut spricht von einem „verdeckten Qualifikationsverlust“. Viele Geflüchtete arbeiteten unterhalb ihrer tatsächlichen Fähigkeiten, weil Abschlüsse nicht anerkannt würden. „Es ist ein Luxus, auf Zeugnisse zu pochen, wenn die Wirtschaft händeringend Fachkräfte sucht“, sagt er.

Wenn Zuwanderung den Rückgang stoppt

Unbestreitbar ist der Beitrag der Geflüchteten zum Arbeitsmarkt. Ohne Zuwanderung wäre die Zahl der Beschäftigten in Deutschland im Frühjahr 2025 um fast 300.000 Personen gesunken.

Tatsächlich schrumpfte sie nur leicht, weil Geflüchtete diese Lücke füllten.

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, formuliert es so: „Ohne Zuwanderung würde die deutsche Wirtschaft längst im Stillstand verharren.“

Die Kehrseite: Bürgergeld und Politik

Parallel dazu steigen die Kosten für den Sozialstaat. Mehr als die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer im erwerbsfähigen Alter bezieht Bürgergeld. Insgesamt flossen 2024 rund 22 Milliarden Euro an ausländische Leistungsberechtigte. Das hat die politische Debatte verschärft und der AfD zusätzlichen Zulauf beschert.

Die Ampelregierung versuchte gegenzusteuern – mit einem „Job-Turbo“, der Geflüchtete schneller in Arbeit bringen sollte. Doch seit dem Frühjahr 2025 gilt: Neu ankommende Ukrainer erhalten nur noch die niedrigeren Asylbewerberleistungen.

Lehrstellen und Handwerk

Ein Lichtblick ist der Ausbildungsmarkt. Mehr als 50.000 Auszubildende stammen inzwischen aus den klassischen Asylherkunftsländern, dazu rund 11.000 aus der Ukraine. Überproportional viele von ihnen lernen im Handwerk, das seit Jahren unter Nachwuchsmangel leidet.

„Viele kleine Betriebe haben Geflüchteten eine Chance gegeben, wo andere gezögert haben“, sagt Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.

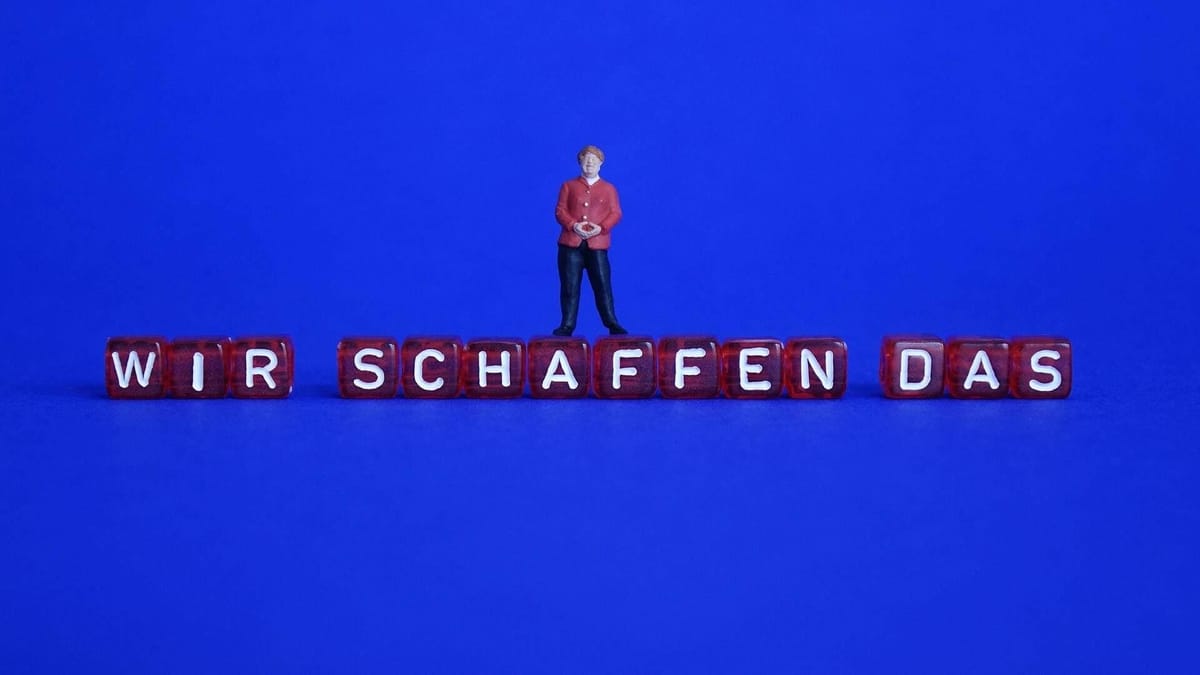

Ein Satz und sein Erbe

„Wir schaffen das“ – zehn Jahre später ist Merkels Satz weder widerlegt noch eingelöst. Die Integration in Arbeit funktioniert besser als viele Kritiker 2015 prophezeiten, aber schlechter, als sich Optimisten erträumten. Ahmad S. aus Mannheim sagt, er fühle sich als „Teil von Deutschland“. Doch für viele andere bleibt das Versprechen auf ein selbstbestimmtes Leben noch uneingelöst.

Die Geschichte der Arbeitsmarktintegration seit 2015 ist damit auch eine Geschichte der offenen Baustellen – zwischen Fachkräftemangel und Bürgergelddebatte, zwischen Erfolgsmeldung und Enttäuschung.

Das könnte Sie auch interessieren: