Ein Land auf dem Rückzug

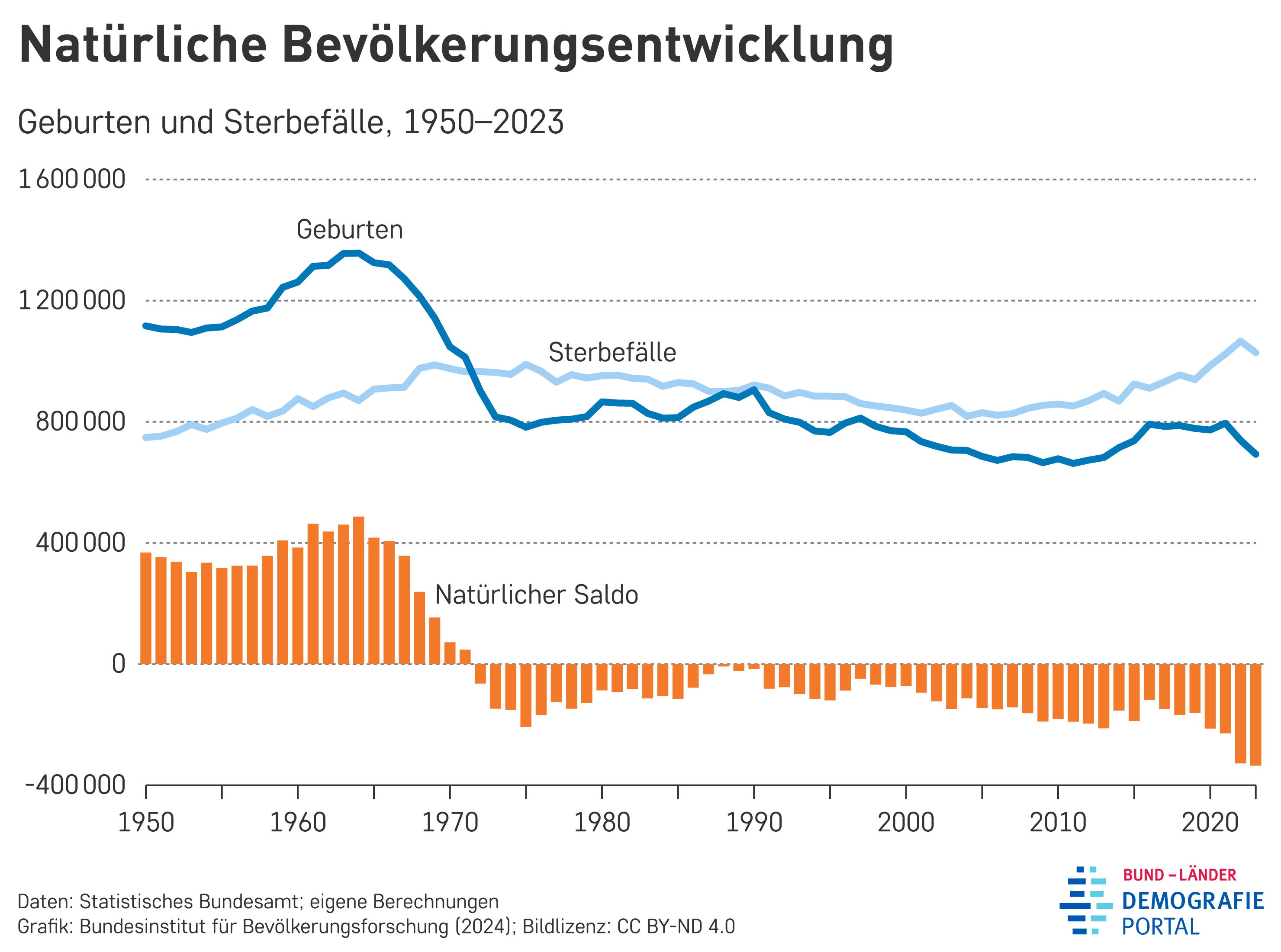

677.117 Kinder wurden im vergangenen Jahr in Deutschland geboren. Das sind rund 16.000 weniger als im Jahr davor. Die Geburtenrate sank auf 1,35 Kinder je Frau – ein neuer Tiefstand. Besonders drastisch ist der Rückgang bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit: nur noch 1,23 Kinder pro Frau. Das ist der niedrigste Wert seit fast drei Jahrzehnten.

Was trocken nach Statistik klingt, ist in Wahrheit ein stiller Rückzug. Ein Rückzug in kleinere Familien, spätere Elternschaft – oder gar keine. Und die Folgen sind gewaltig.

Die Zahlen hinter dem Rückgang

Noch vor wenigen Jahren schien es, als könnte sich die Geburtenrate stabilisieren. 2021 lag sie bei 1,53. Heute ist man wieder deutlich davon entfernt. Der Rückgang war zwar zuletzt etwas weniger stark – aber die Richtung bleibt klar: abwärts.

Der Osten liegt leicht vorn, Niedersachsen ist mit 1,42 Kindern pro Frau das „fruchtbarste“ Bundesland. In Berlin dagegen liegt die Quote nur noch bei 1,21. Auch bei Frauen mit ausländischem Pass sinkt die Geburtenrate seit Jahren – zuletzt auf 1,84.

Damit fällt auch ein wichtiger Puffer weg: Die steigende Geburtenrate der vergangenen Jahre wurde teilweise durch Zuwanderung gestützt. Doch auch das trägt jetzt nicht mehr.

Kinderwunsch ja, Kinder nein

Interessant ist: Der Wunsch nach Kindern ist durchaus da. In Befragungen geben junge Erwachsene regelmäßig an, sich zwei Kinder vorstellen zu können. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke – und sie wird größer.

Die Gründe? Vielschichtig. Hohe Mieten. Fehlende Betreuungsangebote. Finanzielle Unsicherheit. Karriereängste. Und ein gesellschaftliches Klima, in dem Elternschaft nicht selten als privates Projekt behandelt wird – nicht als gesellschaftlicher Beitrag.

Strukturelles Problem, keine individuelle Entscheidung

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt – aber kein kinderfreundliches. Wer Kinder bekommt, trifft damit nicht selten eine wirtschaftlich nachteilige Entscheidung.

Es fehlt an Ganztagsplätzen, an flexiblen Arbeitsmodellen, an echter Vereinbarkeit. Das betrifft vor allem Frauen mit guter Ausbildung: Sie entscheiden sich später – oder gar nicht – für Kinder.

In Ländern wie Frankreich oder Schweden ist das anders. Dort gibt es ein klares politisches Bekenntnis zur Familienförderung – mit Resultaten. Deutschland dagegen setzt auf halbherzige Maßnahmen: Elterngeldkürzungen, Betreuungslücken, Steuerwirrwarr. Wer Kinder will, muss sich durchkämpfen.

Wachsende Lücke im Sozialsystem

Das eigentliche Problem wird sich erst in den kommenden Jahrzehnten zeigen: Immer weniger junge Menschen müssen ein immer größeres System finanzieren. Rente, Pflege, Gesundheit – das alles funktioniert nur, wenn es genug Nachwuchs gibt. Den gibt es nicht mehr.

Migration kann helfen, aber nicht alles auffangen. Und auch zugewanderte Familien passen sich langfristig dem deutschen Trend an – weniger Kinder, später, seltener.

Politik ohne Plan

Was fehlt, ist eine erkennbare Strategie. Die Bundesregierung diskutiert über Bürgergeld und Steuervorteile für Photovoltaik – nicht aber über die Frage, wie man es attraktiver machen könnte, in Deutschland Kinder großzuziehen.

Dabei wäre genau das nötig: ein familienpolitisches Konzept, das diesen Namen verdient. Eines, das nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Und das junge Menschen nicht für ihre Entscheidung gegen Kinder verurteilt – sondern ihre Entscheidung für Kinder erleichtert.

Die Frage, die niemand stellt

Was sagt es über ein Land aus, wenn seine Bürgerinnen und Bürger keine Kinder mehr bekommen wollen – oder können? Es ist eine leise, aber grundlegende Vertrauensfrage. In die Zukunft. In die Politik. In die eigene Rolle in der Gesellschaft.

Die Geburtenrate ist keine private Statistik. Sie ist ein Spiegel dafür, wie gut ein Land funktioniert. Und aktuell spiegelt sie vor allem eines: tiefes Misstrauen in die Zukunft.

Das könnte Sie auch interessieren: