Ein Präsident, der ein Versprechen erst dann erfüllt, als er keine Wahl mehr hat

Donald Trump hat die Epstein-Akten freigegeben – aber nicht freiwillig. Wochenlang stemmte sich der Präsident gegen eine vollständige Offenlegung. Erst als sich im Kongress eine überparteiliche Mehrheit abzeichnete, knickte er ein und unterzeichnete ein Gesetz, das ihn zum Handeln zwingt.

Die Botschaft dahinter ist klar: Der politische Preis des Widerstands wäre höher gewesen als die Risiken einer Veröffentlichung. In Washington hat selten ein Dokumentenpaket so viel Sprengkraft wie dieses. Und kaum ein Präsident hat so viel zu verlieren.

Die Akten betreffen nicht nur Epstein – sondern ein System

Worum geht es? Um einen Missbrauchskomplex, der tief in die höchsten gesellschaftlichen Kreise reichte. Jeffrey Epstein war kein isolierter Täter, sondern ein Mann, der über Jahre Zugang zu Politik, Wirtschaft, Adel und Medien hatte.

Im Zentrum der Dokumente stehen:

- Unterlagen von Justizministerium, Staatsanwaltschaft und FBI

- Flugprotokolle seines Privatjets, inklusive vollständiger Passagierlisten

- Schriftverkehr und interne Dokumente seiner Stiftungen und Firmen

- Materialien über seine verurteilte Komplizin Ghislaine Maxwell

- Hinweise auf möglicherweise verschwundene oder geschwärzte Ermittlungsakten

- Informationen zu den genauen Todesumständen in seiner Gefängniszelle

Die Fragen sind alt, aber ungelöst: Wer wusste was? Wer profitierte? Und wer wurde geschützt?

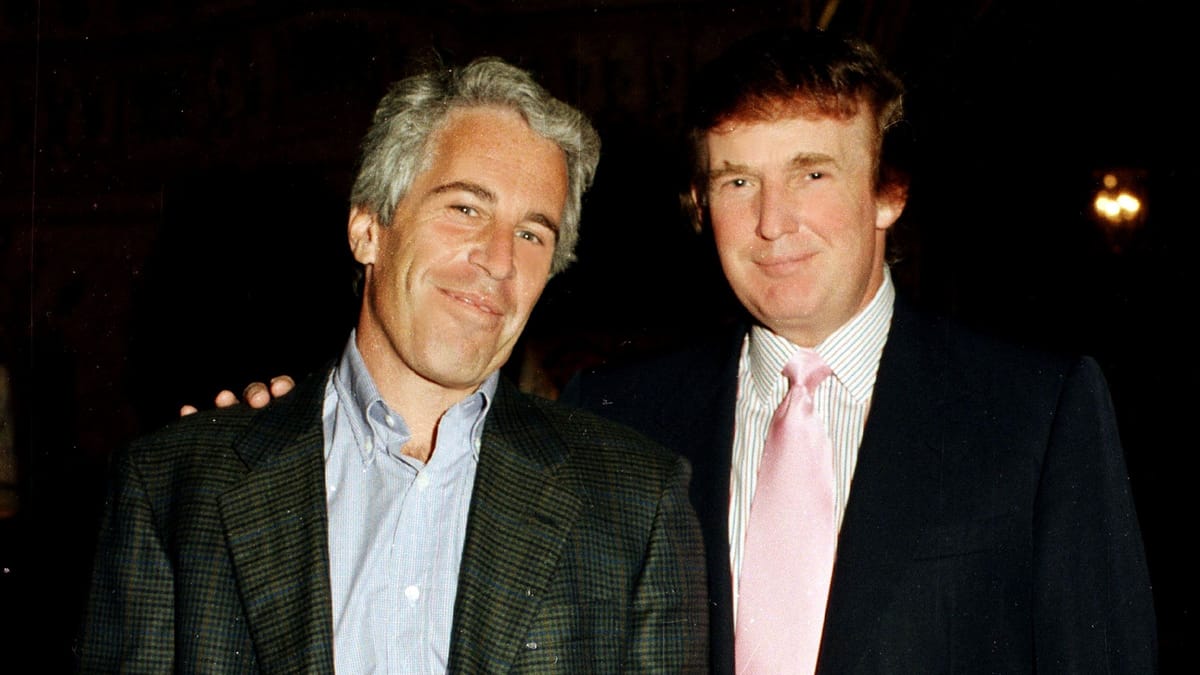

Trump war Teil von Epsteins Umfeld – und kann sich davon nicht vollständig lösen

Trump selbst taucht in früheren Dokumenten bereits auf: öffentliche Fotos aus den 1990er Jahren, Partyvideos, Berichte über Treffen in Mar-a-Lago. Die Demokraten veröffentlichten zuletzt E-Mails aus Epsteins Nachlass, in denen Trumps Name erwähnt wird.

Seine Antwort war stets dieselbe: nichts gewusst, nichts getan.

Doch politische Kommunikation ersetzt keine forensische Prüfung. Und genau deshalb ist das Risiko für Trump enorm. Eine Veröffentlichung mit nur einem problematischen Detail könnte Monate voller Schlagzeilen erzeugen.

Nicht alle im Kongress trauen ihm zu, die Akten ohne Hintergedanken freizugeben. Schließlich hat das Justizministerium Spielräume – und Trumps Regierung kontrolliert das Justizministerium.

Die Veröffentlichung kann lückenhaft sein – und genau das sorgt für neue Zweifel

Die Gesetzgebung enthält eine zentrale Passage: Das Justizministerium darf Informationen zurückhalten, wenn sie

- laufende Ermittlungen gefährden,

- die Sicherheit betreffen,

- personenbezogene Daten von Opfern schützen.

Das ist juristisch verständlich – politisch aber heikel. Denn dieselben Regeln können genutzt werden, um Namen zu schwärzen, Zeitabläufe zu verwischen oder Beziehungen auszublenden. Gerade deshalb zweifeln viele Experten, dass die vollständige Wahrheit ans Licht kommt.

Dass Trump kurz vor Inkrafttreten des Gesetzes neue Ermittlungen anregen ließ – etwa zu Epsteins Kontakten zu Bill Clinton – verschärft die Sorgen. Neue Ermittlungen bedeuten neue Gründe, Akten nicht zu veröffentlichen.

Warum Trump jetzt handeln musste

Vor der Wahl 2024 hatte Trump Transparenz versprochen. In seinem ersten Amtsjahr löste er dieses Versprechen nicht ein. Damit wuchs der Druck – von Opfern, Demokraten und zuletzt zunehmend auch von Republikanern, die ein politisches Risiko für 2026 sahen.

Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene verlangte öffentlich die Offenlegung „jedes einzelnen Namens“. Andere warnten davor, dass ein erneutes Blockieren der Akten den Republikanern massiven Schaden zufügen würde – vor allem bei jüngeren Wählern, die Epstein als Symbol für Ungleichheit und ungestrafte Machtmissbräuche sehen.

Trump erkannte offenbar, dass ein Veto ihn isoliert hätte – und seine Partei in eine peinliche Lage gebracht hätte.

Was jetzt auf dem Spiel steht

Die nächsten 30 Tage entscheiden, wie stark dieses Thema die amerikanische Politik prägen wird. Werden die Akten weitgehend offen veröffentlicht, könnte das ein Erdbeben auslösen. Werden sie stark geschwärzt, dürfte der politische Streit erst richtig beginnen.

Für Trump ist das ein Balanceakt: Er muss Transparenz liefern, ohne sich selbst zu gefährden – und ohne den Eindruck politischer Einflussnahme zu verstärken. Ein schwieriges Unterfangen, zumal jeder geschwärzte Satz neue Fragen aufwirft.

Am Ende stellt sich die Frage, die seit Epsteins Tod im Raum steht:

Ist die amerikanische Justiz bereit, das volle Ausmaß eines Systems offenzulegen, das jahrzehntelang wegschauen konnte?

Die Antwort wird nicht in Trumps Unterschrift liegen – sondern in dem, was das Justizministerium in den kommenden Wochen tatsächlich herausgibt.