Das menschliche Gehirn als Vorbild der nächsten IT-Revolution

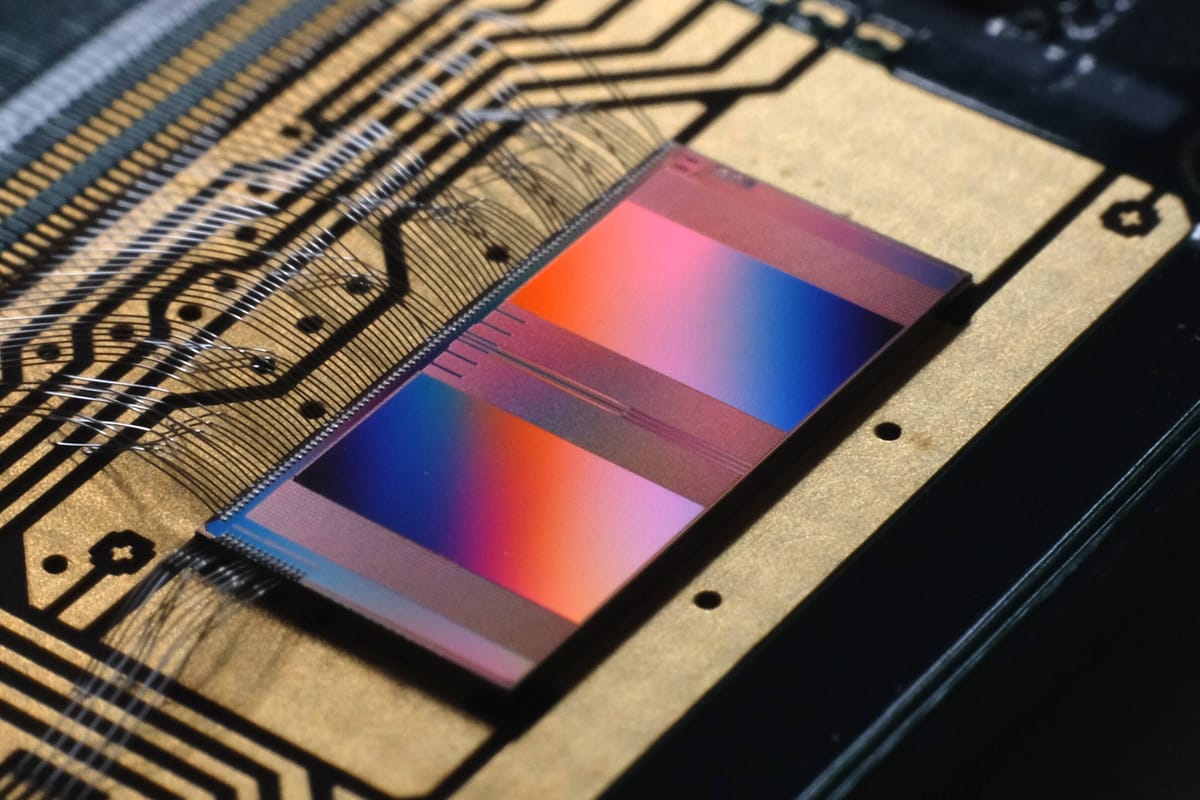

Im Labor von Heidemarie Krüger herrscht Aufbruchsstimmung. Die Physikerin und Gründerin des Dresdner Start-ups Techifab hält eine winzige Siliziumscheibe in der Hand – kaum größer als ein Fingernagel, aber mit dem Potenzial, die Welt der Rechenleistung zu verändern.

Der Chip darauf funktioniert nicht wie klassische Halbleiter, sondern wie eine menschliche Synapse. Er verarbeitet und speichert Daten gleichzeitig – ein Prinzip, das unser Gehirn seit Jahrmillionen perfektioniert hat.

Krüger nennt das „neuromorphes Computing“. Und sie ist überzeugt: Diese Technologie ist der Schlüssel, um die künstliche Intelligenz der Zukunft möglich zu machen – ohne die gigantischen Energiemengen, die heutige Rechenzentren verschlingen.

Warum klassische Computer an ihre Grenzen stoßen

Supercomputer stoßen längst an physikalische und ökologische Grenzen. Ein einziger KI-Cluster von Microsoft benötigt so viel Strom wie eine Kleinstadt. Das Problem liegt im Aufbau heutiger Rechner: Prozessor und Speicher sind getrennt – 90 Prozent der Energie gehen allein für den Datentransfer verloren.

Techifab geht einen radikal anderen Weg. Das Start-up entwickelt „Memristoren“ – winzige Bauelemente, die Informationen wie Synapsen verarbeiten und speichern. Dadurch fällt der energieintensive Austausch zwischen Recheneinheit und Speicher weg. „Je enger diese Prozesse verschmelzen, desto größer ist die Energieersparnis“, erklärt Krüger.

Schon jetzt schafft Techifab 32 Memristoren auf einem Chip. Das Ziel: 100. Damit ließe sich der Stromverbrauch von KI-Berechnungen um bis zu 80 Prozent senken – eine technologische Zäsur.

Intelligenz direkt an der Quelle: Edge-KI aus Sachsen

Die Dresdner forschen nicht im Elfenbeinturm, sondern an konkreten Anwendungen. Ihre Chips könnten künftig in autonomen Fahrzeugen, Robotern oder industriellen Sensoren eingesetzt werden – überall dort, wo Daten blitzschnell analysiert werden müssen.

Der Vorteil: Die Daten bleiben direkt am Sensor, sie müssen nicht mehr zu einem zentralen Rechenzentrum übertragen werden. Diese sogenannte Edge-KI spart nicht nur Energie, sondern macht Maschinen reaktionsschneller und unabhängiger. „Wir bringen Intelligenz dorthin, wo sie entsteht“, sagt Krüger.

Spinncloud – das „Gehirn aus Silizium“

Nur wenige Kilometer entfernt arbeitet das zweite Dresdner Hoffnungsteam: Spinncloud, gegründet von dem kolumbianischen Ingenieur Héctor Gonzales. Seine Firma entwickelt eine hochvernetzte Rechnerarchitektur namens Spinnaker-2, die das menschliche Gehirn in Software und Hardware nachahmt.

Das System besteht aus Hunderttausenden Prozessoren, die parallel miteinander kommunizieren – ähnlich wie Neuronen im Gehirn. Die Topologie ähnelt einem gigantischen Ring aus Siliziumchips, gefertigt von Globalfoundries.

Der aktuelle Prototyp simuliert über zehn Milliarden künstliche Neuronen – rund zwölf Prozent der Leistungsfähigkeit eines menschlichen Gehirns. Und das bei nur einem Achtzehntel des Energieverbrauchs herkömmlicher Supercomputer.

Europas Chance im globalen KI-Rennen

Während die USA und China ihre Rechenzentren mit neuen Atomkraftwerken oder Kohleenergie versorgen, suchen Europas Ingenieure nach dem smarteren Weg. Dresden – mit seinen Clustern aus Halbleiterfirmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups – ist dabei zum Epizentrum einer neuen Chipgeneration geworden.

Beide Firmen – Techifab und Spinncloud – zeigen, dass Hightech aus Deutschland mehr kann als Verwaltung und Automatisierung. Hier entsteht ein Feld, das das Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur verändern könnte.

Noch ein langer Weg – aber ein realistischer

Trotz der Euphorie bleibt die Herausforderung enorm. Neuromorphe Chips befinden sich erst in der Prototypenphase, die Massenfertigung ist teuer und technisch anspruchsvoll. Doch die Richtung stimmt. Schon heute zeigen Pilotprojekte mit Spinncloud-Systemen in der Arzneimittelforschung, dass komplexe Simulationen bis zu 50-mal schneller laufen als auf klassischen Rechnern.

Europa hat in dieser Nische eine seltene Gelegenheit: nicht aufzuholen, sondern voranzugehen. Wenn Dresden beweist, dass Denken in Silizium sparsamer, schneller und menschlicher sein kann, wäre das mehr als eine technologische Innovation – es wäre ein strategischer Befreiungsschlag.