Die Landesbank und der Griff in die Staatskasse

Es ist ein juristischer Dammbruch in einem der größten Steuerskandale der Bundesrepublik: Nach zwölf Jahren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart erstmals Anklage im Cum-Ex-Komplex erhoben – und das ausgerechnet gegen Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Bank.

Die Beschuldigten waren bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) tätig, die dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Stuttgart sowie mehreren Sparkassen gehört. Im Raum steht der Verdacht auf organisierte Steuerhinterziehung – mit einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe.

Laut Informationen der FAZ, die zuerst berichtete, liegt die Anklageschrift bereits beim Landgericht Stuttgart. Sollte das Gericht sie zulassen, wäre es der erste Strafprozess in Baden-Württemberg zu Cum-Ex – und der erste bundesweit gegen eine Bank, die sich vollständig in öffentlicher Hand befindet.

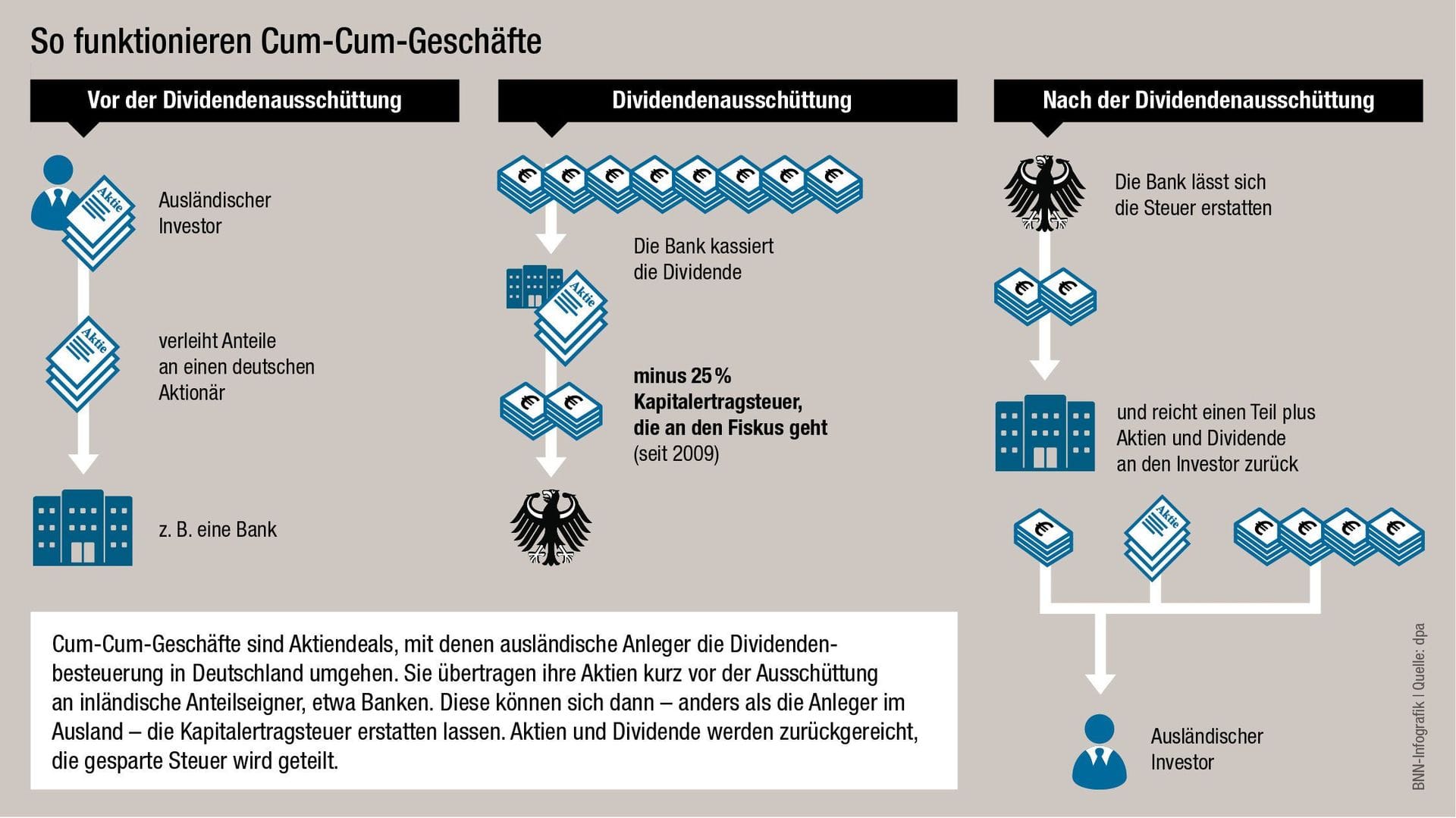

Die Konstruktion Cum-Ex: Ein Steuertrick wird zum Wirtschaftskrimi

Cum-Ex – das klingt nach Steuerrecht, meint aber einen systematischen Raubzug. Bei den Geschäften wurden Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividendenanspruch rund um den Dividendenstichtag so oft zwischen Banken, Investoren und Leerverkäufern hin- und hergeschoben, dass der Staat nicht mehr wusste, wer tatsächlich Anspruch auf die Kapitalertragsteuer hatte – und sie mehrfach erstattete.

Eine einzige Dividende, zwei oder mehr Steuerbescheinigungen. Der Schaden: mindestens 7,2 Milliarden Euro zwischen 2006 und 2011, so der Steuerexperte Christoph Spengel von der Universität Mannheim.

Auch wenn sich das wie ein Rechenfehler im System liest – juristisch war es nie legal. 2021 stellte der Bundesgerichtshof klar: Cum-Ex war schlicht Steuerhinterziehung. „Es ging um den blanken Griff in die Kasse“, urteilte der damalige Vorsitzende Richter.

LBBW – Ein Fall für den Staatsanwalt

Im Zentrum der aktuellen Anklage: Transaktionen aus den Jahren 2007 und 2008. Schon 2013 hatte die LBBW in einer internen Untersuchung zugegeben, in dieser Zeit zu Unrecht Kapitalertragsteuer in dreistelliger Millionenhöhe kassiert zu haben. Rund 200 Millionen Euro zahlte die Bank zurück – an Steuern und Zinsen.

Doch bis heute blieb das ohne strafrechtliche Konsequenzen für Einzelne. Das könnte sich nun ändern. Die nun angeklagten früheren Mitarbeiter – deren genaue Anzahl und Funktionen bislang nicht öffentlich sind – sollen laut Staatsanwaltschaft aktiv an den Konstruktionen mitgewirkt haben. Ob aus eigenem Antrieb oder auf Weisung von oben, ist Teil der noch offenen Fragen.

Ein öffentlich-rechtliches Versagen

Dass ausgerechnet eine Bank in Landesbesitz so tief in den Skandal verwickelt ist, wirft Fragen auf – nicht nur über Compliance, sondern auch über politische Kontrolle. Die LBBW gehört mehrheitlich dem Land Baden-Württemberg. Mit im Boot: zahlreiche Sparkassen sowie die Stadt Stuttgart.

Spätestens seit 2013 war bekannt, dass die Bank Cum-Ex-Geschäfte tätigte. Warum die Aufarbeitung so lange dauerte, warum es erst jetzt zur Anklage kommt, warum keine politischen oder aufsichtsrechtlichen Konsequenzen erfolgten – das wird nun erneut aufgerollt werden müssen. Der Imageschaden für die LBBW ist erheblich, der für den Staat möglicherweise noch größer.

Die dunkle Historie der Landesbanken

Die LBBW ist nicht die einzige Landesbank, die im Cum-Ex-Komplex auffällig wurde. Auch die ehemalige HSH Nordbank und die WestLB, die längst in der Abwicklung sind, waren tief in das Geschäftsmodell verstrickt. Die Helaba musste ebenfalls Steuern zurückzahlen – ohne Anklage bisher. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt seit Jahren, ein Durchbruch blieb bislang aus.

Cum-Ex ist auch ein Lehrstück über die Nähe von staatlichem Einfluss und wirtschaftlichem Opportunismus. Landesbanken – eigentlich gegründet, um der öffentlichen Daseinsvorsorge zu dienen – spielten in der Hochphase der Cum-Ex-Geschäfte mit auf dem globalen Parkett der Renditeoptimierung. Nicht selten im Windschatten mangelhafter Aufsicht.

Ein Prozess mit politischer Sprengkraft

Der nun drohende Strafprozess in Stuttgart könnte weit über die einzelnen Mitarbeiter hinausreichen. Denn spätestens seit dem BGH-Urteil ist klar: Das Argument der Gesetzeslücke greift nicht mehr. Es gibt keine juristische Hintertür mehr, kein „Man wusste es nicht“. Wer mitmachte, wusste, was er tat.

Für die Landesregierung in Stuttgart – egal welcher Farbe – dürfte der Fall heikel werden. Auch die Finanzaufsicht wird sich kritische Fragen gefallen lassen müssen. Und möglicherweise geht es am Ende auch um politische Verantwortung: Wer wusste wann was – und warum wurde so lange geschwiegen?

Das könnte Sie auch interessieren: