1. Langfristigkeit statt kurzfristiger Nervosität

Die meisten Anleger scheitern, weil sie zu schnell handeln. Studien zeigen: Der durchschnittliche Privatanleger erzielt laut Dalbar-Studie über 30 Jahre hinweg eine Rendite von kaum 3–4 % jährlich – weit unter dem S&P 500 mit über 9 %. Grund: Panikverkäufe in Krisen, hektische Umschichtungen.

Warren Buffett nennt die Börse ein „Umschichtungsmechanismus von den Ungeduldigen zu den Geduldigen“. Erfolgreiche Investoren denken in Dekaden, nicht in Quartalen. Ein Beispiel: Wer 2008 während der Finanzkrise in den S&P 500 investierte und durchhielt, verdreifachte bis 2020 sein Kapital – trotz zwischenzeitlicher Crashs.

2. Sicherheit geht vor Renditejagd

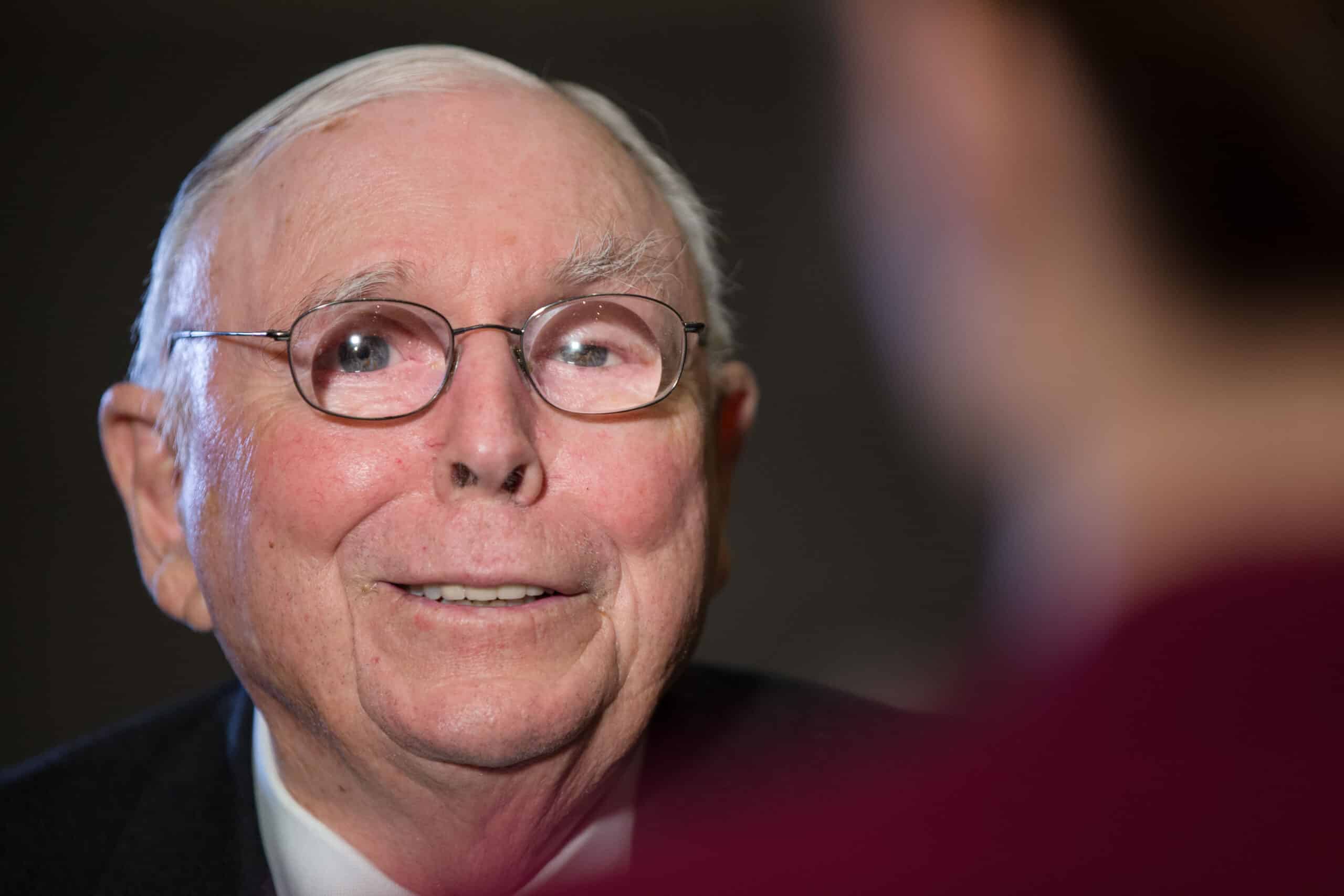

Charlie Munger sprach stets vom „Margin of Safety“. Erfolgreiche Investoren kaufen Unternehmen nicht zu jedem Preis, sondern mit Sicherheitsabschlag.

Beispielrechnung: Eine Firma erwirtschaftet 5 Euro Gewinn je Aktie und wächst 5 % pro Jahr. Ein fairer Preis läge bei einem KGV von 15, also 75 Euro. Wer jedoch bei einem Hype-KGV von 40 einsteigt (200 Euro), riskiert, bei Normalisierung der Bewertung die Hälfte seines Geldes zu verlieren – auch wenn das Geschäft weiterläuft.

Charlie Munger, geboren 1924 in Omaha, Nebraska, war ein Mann, dessen Lebenslauf so ungewöhnlich wie prägend für die moderne Investmentwelt ist. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen während der Weltwirtschaftskrise, half er schon als Teenager im Lebensmittelladen seines Großvaters aus – ein früher Blick auf die Mechanik von Märkten und Kundenverhalten.

Im Zweiten Weltkrieg diente Munger als Meteorologe bei der US Army Air Corps. Nach dem Krieg studierte er Jura in Harvard, obwohl er zuvor kein College abgeschlossen hatte – ein Beweis für seine intellektuelle Schärfe und Disziplin.

Er gründete eine eigene Kanzlei in Kalifornien, doch schon bald zog es ihn stärker zur Welt der Investments. In den 1960er-Jahren baute er eine erfolgreiche Investmentgesellschaft auf, deren Renditen zeitweise über 20 Prozent pro Jahr lagen.

Es war in dieser Zeit, dass er Warren Buffett begegnete. Aus einer respektvollen Bekanntschaft wurde eine lebenslange Partnerschaft: Buffett selbst nannte Munger später den „Architekten von Berkshire Hathaway“, weil er ihn dazu brachte, nicht nur in „billige Zigarettenstummel-Aktien“ zu investieren, sondern in herausragende Unternehmen mit dauerhaftem Wettbewerbsvorteil.

Mungers Einfluss ging jedoch weit über Berkshire hinaus. Er prägte das Denken in „Mental Models“, also das systematische Nutzen von Prinzipien aus Psychologie, Physik, Geschichte oder Ökonomie, um bessere Entscheidungen zu treffen. Investieren, so Munger, sei kein isoliertes Fachgebiet, sondern verlange einen „Latticework of Knowledge“ – ein Geflecht aus Wissen. Diese Sichtweise machte ihn zu einem Mentor für ganze Generationen von Investoren, die sich weniger auf Prognosen und mehr auf rationales, interdisziplinäres Denken stützen sollten.

Seine Direktheit war legendär. Wo andere schmeichelten, sprach Munger Klartext – ob über Gier an den Märkten, menschliche Fehlbarkeit oder die Versuchung schneller Gewinne. Mit trockenen Bonmots und messerscharfen Urteilen hielt er Anlegern den Spiegel vor. Bis ins hohe Alter von fast 100 Jahren blieb er aktiv, besuchte Hauptversammlungen und gab Interviews, die oft mehr Substanz enthielten als dicke Investmentratgeber.

Munger verkörperte eine seltene Mischung aus Jurist, Unternehmer, Denker und Investor – ein Mann, der nie einem Dogma folgte, sondern sein eigenes, glasklares Weltbild entwickelte. Sein Erbe besteht nicht nur aus Milliardenvermögen, sondern aus Denkweisen, die für Investoren weltweit unbezahlbar sind.

Der Leitsatz: Reich wird man nicht durch Risiko, sondern durch das Vermeiden von Fehlern.

3. Geld ist ein Werkzeug, kein Statussymbol

Erfolgreiche Investoren messen sich nicht an Konsum, sondern am Vermögensaufbau. Buffett lebt noch heute im selben Haus in Omaha, das er 1958 für 31.500 Dollar kaufte.

Psychologisch entscheidend: Wer jeden zusätzlichen Euro sofort ausgibt, kommt nie in die Kapitalakkumulation. Wer hingegen früh investiert, nutzt den Zinseszinseffekt. Beispiel: 1.000 Euro monatlich, 8 % Rendite, über 30 Jahre → Endvermögen über 1,5 Millionen Euro.

Das zeigt: Reichtum entsteht nicht durch „mehr arbeiten“, sondern durch Kapital, das für einen arbeitet.

4. Mentoren, Netzwerke und Vorbilder nutzen

Buffett suchte früh Kontakt zu Benjamin Graham, dem Vater des Value Investing. Ohne ihn hätte es Berkshire Hathaway in dieser Form wohl nie gegeben.

Heute zeigt sich derselbe Effekt in der Startup-Szene: Gründer mit erfahrenen Mentoren und Netzwerken haben laut Kauffman Foundation eine doppelt so hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Für Anleger gilt dasselbe: Austausch in einer Community verhindert Fehler, die allein teuer bezahlt würden.

Warum wir heute über Bufffett sprechen

Warren Edward Buffett wird 95. Sieben Jahrzehnte auf dem Kapitalmarkt, aus einer Textilfabrik ein Billionen-Konglomerat geformt, Milliarden verschenkt, Generationen geprägt. Seine Worte – mal trocken, mal beißend – haben Anlegerbiografien verändert.

Wir nehmen die bekanntesten Sprüche zum Jubiläum auseinander: Was ist Weisheit, was ist Folklore, was ist konkrete Handlungsanweisung?

Der Kern: Einfach denken, konsequent handeln

Buffett predigt radikale Vereinfachung. Nicht simple Märchen, sondern die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren, bis Entscheidungen tragfähig werden. Dahinter stehen drei Prinzipien:

- Kompetenzkreis statt Allwissen – begrenzt investieren, dafür mit Überzeugung.

- Preis vs. Wert – Buchstaben sind geduldig, Cashflows nicht.

- Temperament schlägt Talent – Rendite ist oft Psychologie mit Zahlenbezug.

Wer diese Trias beherrscht, braucht weniger Prognosen – und mehr Disziplin.

„Preis ist, was du zahlst …“ – und was das 2025 heißt

Die berühmte Unterscheidung zwischen Preis und Wert ist aktueller denn je. Märkte rotieren, Zinsen kosten wieder Geld, politische Eingriffe nehmen zu. Der Satz zwingt zu zwei Checks:

- Cash-Realität: Wie robust sind die freien Mittelzuflüsse über Zyklen?

- Kapitaldisziplin: Wird jede zusätzliche Einheit Kapital produktiv eingesetzt – oder poliert sie nur Kennzahlen?

Buffett zieht daraus die Konsequenz, gute Unternehmen fair statt schwache Unternehmen billig zu kaufen. Qualität ist das Bollwerk gegen Überraschungen.

Konzentration statt Kosmetik – Diversifikation, aber richtig

„Diversifikation schützt Unwissende“, spitzt er zu. Gemeint ist nicht All-in-Risiko, sondern: Erst bauen, dann verbreitern. Ein konzentriertes Kernportfolio aus verstehbaren Cashflow-Maschinen, darum herum Puffer. Diversifizieren, um zu überleben; konzentrieren, um wohlhabend zu werden – in dieser Reihenfolge.

Der Kompetenzkreis – die ehrlichste Risiko-Kennzahl

Die vielleicht härteste Buffett-Frage lautet: „Ist das innerhalb meines Kompetenzkreises?“ Wer darauf keine kurze, klare Antwort findet, hat kein Investment, sondern ein Rätsel. Die praktische Übersetzung:

- Einfacher Investment-Case in drei Sätzen (Geschäftsmodell, Treiber, Kapitalallokation).

- Messbare Trigger (z. B. Marge, Kapitaleinsatzrendite, Marktanteil).

- Vorab-Exit-Regeln (welcher Fakt macht die These kaputt?).

5. Rationalität über Emotionen stellen

Die Börse ist ein psychologisches Spiel. Gier in Euphorie-Phasen, Panik in Krisen – beides kostet Vermögen. Erfolgreiche Investoren halten ihre Emotionen im Zaum.

Ein Beispiel: Während des Corona-Crashs 2020 verloren Aktienmärkte über 30 % in wenigen Wochen. Viele Privatanleger stiegen aus – und verpassten die rasante Erholung. Wer rational blieb und sogar nachkaufte, konnte in weniger als zwei Jahren neue Allzeithochs verbuchen.

Buffett: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Klingt einfach, erfordert aber eiserne Disziplin.

Die Buffett-Regeln in einem Satz

- Regel Nr. 1: Verliere kein Geld.

- Regel Nr. 2: Vergiss nie Regel Nr. 1.

- Regel Nr. 3: Konzentriere dich auf Unternehmen, die du verstehst.

- Regel Nr. 4: Denke langfristig.

- Regel Nr. 5: Lerne ständig dazu.

Reichtum beginnt im Kopf

Ob Buffett, Munger oder moderne Hedgefonds-Größen – sie alle eint die Denkweise: langfristig, rational, diszipliniert. Wer diese Prinzipien übernimmt, braucht keinen Lottogewinn. Denn der größte Hebel sitzt nicht im Depot, sondern im Kopf.

Ray Dalio – Vom Golfplatz-Caddy zum größten Hedgefonds der Welt

Ray Dalio, geboren 1949 in New York, gilt als einer der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten und als Gründer von Bridgewater Associates, dem weltweit größten Hedgefonds.

Schon mit zwölf Jahren kaufte er seine ersten Aktien – mit Geld, das er als Caddy auf einem Golfplatz verdiente. Nach einem Studium an der Long Island University und einem MBA in Harvard arbeitete Dalio zunächst an der Wall Street, bevor er 1975 Bridgewater in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung gründete. Aus bescheidenen Anfängen entstand ein Imperium, das heute über 120 Milliarden Dollar verwaltet.

Dalio ist bekannt für seine Philosophie der „radikalen Transparenz“ und sein systematisches Denken in Prinzipien, die er in seinem Bestseller „Principles“ niederschrieb. Unter seiner Führung erzielte Bridgewater spektakuläre Erfolge, etwa während der Finanzkrise 2008, als der Fonds im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern Milliarden verdiente.

Dalio kombinierte makroökonomische Analysen mit einem tiefen Verständnis menschlicher Psychologie und entwickelte Modelle, die die globalen Märkte wie ein Uhrwerk beschreiben sollten. Sein Werdegang zeigt, wie Disziplin, intellektuelle Neugier und die Bereitschaft, eigene Fehler systematisch zu analysieren, zu einem dauerhaften Vorsprung an den Finanzmärkten führen können.

Was das KGV eigentlich misst

Das Prinzip ist leicht erklärt: Der Aktienkurs wird durch den Gewinn je Aktie geteilt. Heraus kommt eine Zahl, die angibt, wie viele Jahre es dauern würde, bis sich die Investition allein durch Unternehmensgewinne rechnerisch auszahlt. Ein KGV von 10 bedeutet: zehn Jahre bis zum rechnerischen Break-even. Ein Wert von 30 signalisiert: Der Markt zahlt heute das 30-Fache der Jahresgewinne.

Damit wird klar: Das KGV ist keine magische Formel, sondern ein grobes Thermometer für Erwartungen. Ein niedriges KGV kann auf Unterbewertung hindeuten, ein hohes KGV oft auf Wachstumsfantasie – oder auf Euphorie, die sich nicht erfüllt.

Warum Buffett hinschaut – aber nie blind vertraut

Warren Buffett, der berühmteste Value-Investor der Welt, hat das KGV stets als ersten Prüfstein genutzt. Gemeinsam mit anderen Kennzahlen zeigt es ihm, ob eine Aktie auf den ersten Blick günstig wirkt. Doch Buffett wäre nicht Buffett, wenn er beim oberflächlichen Blick stehen bliebe.

Er betont seit Jahrzehnten: „Preis ist, was du zahlst – Wert ist, was du bekommst.“ Ein niedrigeres KGV kann ein Schnäppchen sein, muss es aber nicht. Erst wenn das Geschäftsmodell robust ist, die Verschuldung tragfähig und die Marktstellung langfristig gesichert, wird aus einer Zahl ein Investment.

Quelle: Eulerpool

Grenzen der Kennzahl

Das KGV erzählt nur einen Teil der Wahrheit. Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf – etwa in Industrie oder Infrastruktur – sehen auf dem Papier oft teuer aus. Wachstumsfirmen wiederum rechtfertigen ein hohes KGV nur, wenn die Gewinne auch tatsächlich mitwachsen.

Dazu kommt: Gewinne sind manipulierbar. Bilanzierungstricks können den Gewinn pro Aktie aufblähen oder kleinrechnen – und damit auch das KGV verzerren. Wer allein auf diese Kennzahl schaut, läuft Gefahr, sich von Buchhaltungslogik täuschen zu lassen.

„Preis ist, was du zahlst – Wert ist, was du bekommst.“

Zusammenspiel mit anderen Indikatoren

Professionelle Investoren kombinieren das KGV deshalb mit weiteren Maßstäben. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) zeigt, wie teuer eine Firma im Vergleich zu ihren Eigenkapitalwerten bewertet wird. Die Eigenkapitalquote oder der Verschuldungsgrad verraten, wie solide ein Unternehmen finanziert ist. Cashflow-Kennzahlen geben Hinweise, ob der Gewinn wirklich in Geld fließt – oder nur auf dem Papier existiert.

Das KGV bleibt dabei eine Art Einstiegstür: Schnell, eingängig, aber erst im Kontext wirklich aussagekräftig.

Warum das KGV für Anleger unverzichtbar bleibt

Trotz aller Einschränkungen: Das KGV hat seinen Platz im Werkzeugkasten von Investoren. Es zwingt dazu, Preise mit Gewinnen zu vergleichen – und schützt damit vor einer der größten Gefahren an der Börse: blindem Herdentrieb.

Buffett, Graham und Co. nutzten es als Kompass, nie als Endpunkt. Genau darin liegt die Lehre für Privatanleger: Wer das KGV versteht, weiß, wo er genauer hinsehen muss.

Das könnte Sie auch interessieren: