Ein Industrieroboter, gesteuert aus der Cloud. Kein Serverkasten, keine Kabel, kein Schaltkasten im Werk – sondern ein Rechenzentrum, sechs Kilometer entfernt.

Was sich für Laien wie ein Detail anhört, ist für Siemens ein Umbruch, der das Herz des Konzerns betrifft. Denn das, was da gerade im Audi-Werk in den Böllinger Höfen läuft, könnte die Blaupause für eine neue industrielle Ära werden – oder ein gewagter Irrweg, wenn es scheitert.

Der Versuch läuft – und Siemens kann sich kein Scheitern leisten

Maschinensteuerungen sind für Siemens das, was der Antrieb für einen Autobauer ist: Kern, Kassenschlager, Identität. Die sogenannte Simatic-Steuerung findet sich in Millionen Fabriken weltweit – physisch, schwer, verdrahtet. Doch jetzt wagt Siemens das Unfassbare: Die Steuerung wandert in die Cloud.

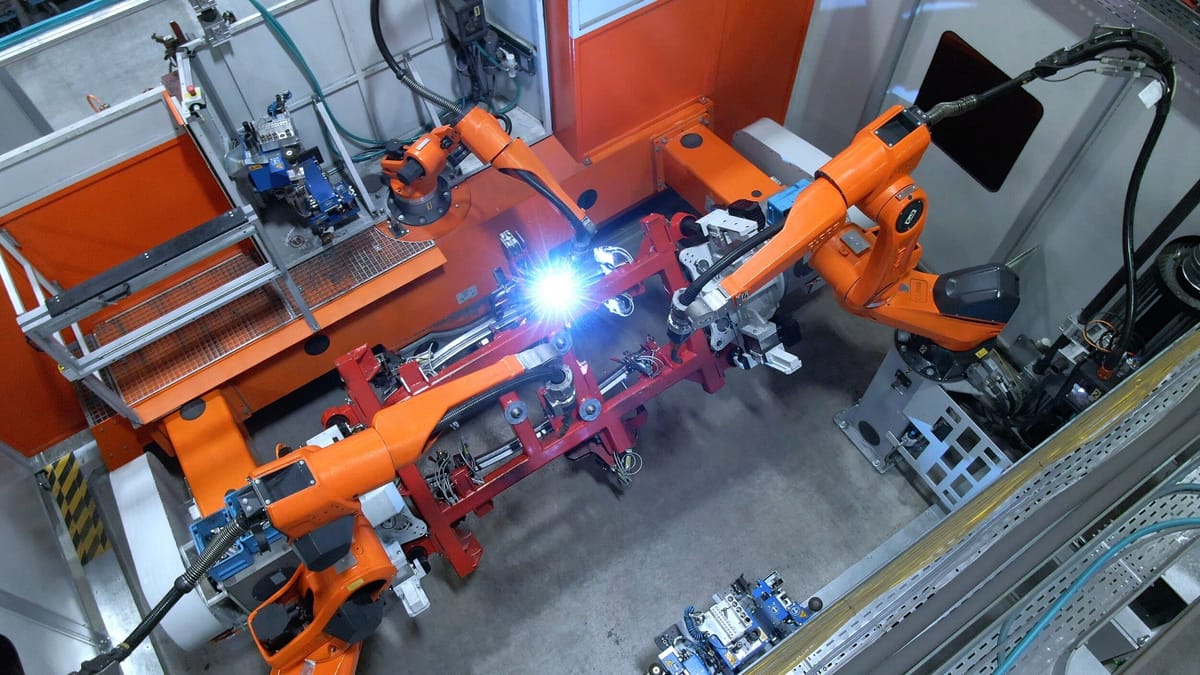

Für den Pilotversuch liefert Audi nicht nur ein paar Sensoren, sondern seine Karosseriefertigung. Ein Roboter, der dort punktgenau Blechteile für den e-tron GT verschweißt, wird nun digital aus der Ferne dirigiert.

Nicht aus einer klassischen Steuerbox. Sondern aus einem Rechenzentrum – softwarebasiert, vernetzt, skalierbar. Ein Tabubruch für deutsche Ingenieure, die in Latenzen denken, nicht in Upgrades.

Die Zeiten der grauen Kästen sind gezählt

Für Siemens ist die Richtung klar. „Das ist der Schritt weg von Hardware, hin zu Software“, sagt Robert Winter, Produktmanager bei Siemens. Und Audi spricht bereits davon, die Lösung in allen Werken auszurollen. Denn: Statt aufwendig Steuerungen vor Ort zu tauschen, genügt künftig ein Update in der Cloud.

Neue Modelle? Neue Roboter? Neue Linien? Alles per Klick. Was Spotify für Kassetten war, soll die Siemens-Cloud für die Industrieautomation werden.

Doch der Vergleich hinkt. Anders als bei der Musik darf ein Aussetzer hier nicht passieren. Millisekunden entscheiden über Präzision. Ein Delay – und der Roboter trifft die Karosse nicht, sondern das Nichts.

Gerade bei sicherheitsrelevanten Prozessen könnte das fatal sein. Deshalb liegt die Steuerungscloud bei Audi nicht in der öffentlichen Wolke von Amazon oder Microsoft, sondern in einem abgesicherten Edge-Rechenzentrum. Nähe schafft Sicherheit – so die Hoffnung.

Konkurrenzdruck und Technikmüdigkeit: Siemens muss liefern

Die Kritik aus der Branche kommt nicht zufällig. In der Industrieautomation ist Siemens Weltmarktführer – doch zuletzt wuchs die Unzufriedenheit leise, aber stetig.

Zu wenig Innovation, zu viele graue Kästen, zu viel Selbstzufriedenheit, heißt es aus Wettbewerberkreisen. Die Hardware sei ausgereizt, der Fortschritt zu langsam. Der Weg in die Cloud ist für Siemens daher keine Kür. Er ist Pflicht.

Vor allem, weil auch die Kunden wackeln. Die Autoindustrie steckt tief in der Transformation. Und wenn die Großkunden wie Audi, VW und Co. ihre Werke digitalisieren, dann erwarten sie auch, dass ihre Zulieferer mitziehen. Wer da nicht flexibel und softwaregetrieben ist, riskiert Marktanteile.

Cloud heute, Copilot morgen: Siemens macht ernst mit Software

Siemens plant nicht nur die Cloudsteuerung, sondern auch einen eigenen KI-Assistenten für die Industrie: den „Industrial Copilot“. Dieser soll menschlichen Programmierern zur Seite stehen, Prozesse vereinfachen und Fehler vermeiden. Und auch ein eigenes Sprachmodell à la ChatGPT für industrielle Anwendungen ist in Arbeit – nur eben mit Maschinen statt Menschen als Zielgruppe.

Mit der Digitalplattform „Xcelerator“ könnten Firmen künftig Apps und Module dazubuchen, statt einmalige Lizenzen zu kaufen. Das Ziel: planbare Abo-Einnahmen statt unsicherer Hardwareverkäufe. Ein Modell, das in anderen Branchen längst Standard ist – in der Industrieautomation jedoch noch revolutionär.

Doch die Baustellen bleiben – vor allem in China

Siemens kämpft gleichzeitig an vielen Fronten. Die Sparte „Digital Industries“, zu der auch die Automatisierung gehört, schwächelt. In China sitzen Zwischenhändler noch immer auf vollen Lagern – ein Nachhall der Corona-Pandemie. Und der Umbau zur „One Tech Company“, wie CEO Roland Busch die neue Siemens-DNA nennt, ist teuer.

Zwar versucht Siemens, mit einer lokalspezifischen Produktpalette in China Boden gutzumachen. Doch der Sparkurs ist deutlich spürbar: Kapazitäten gelten als zu hoch, Stellen werden gestrichen. Noch ist unklar, wie schnell der Wandel zur Softwarefirma gelingt – und ob er sich überhaupt in Zahlen auszahlt.

Das könnte Sie auch interessieren: