Wirtschaft im Leerlauf

Chinas Wirtschaft kühlt ab – und zwar spürbar. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs zwischen Juli und September nur noch um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 5,2 Prozent im zweiten Quartal. Das klingt solide, ist aber für chinesische Verhältnisse alarmierend. Damit gerät das offizielle Wachstumsziel von „rund fünf Prozent“ zunehmend außer Reichweite.

Die Industrieproduktion legte zwar überraschend stark um 6,5 Prozent zu, doch die Zahlen täuschen. Konsum, Immobilien und private Investitionen schwächeln. Die eigentliche Wachstumsbasis erodiert – und mit ihr die Glaubwürdigkeit des chinesischen Wirtschaftsmodells.

Die Konsumkrise als Achillesferse

Die Schwäche im Binnenmarkt zeigt sich überall: Einzelhändler klagen über sinkende Umsätze, Autohändler über unverkaufte Fahrzeuge. Die Verbraucherpreise sind seit neun Quartalen rückläufig – die längste deflationäre Phase seit Beginn der Reformära Ende der 1970er-Jahre.

Das Problem: Millionen Haushalte sparen statt zu konsumieren. Nach Jahren von Immobilienkrise, Arbeitslosigkeit und stagnierenden Löhnen fehlt das Vertrauen in die Zukunft. Selbst staatliche Kaufanreize und Zinssenkungen zeigen kaum Wirkung.

„Es ist schwieriger geworden, sich auf die Exportwirtschaft zu verlassen. China muss den Binnenkonsum endlich ernsthaft stärken“, mahnt Katja Drinhausen vom Berliner Thinktank Merics. Doch genau das würde tiefgreifende Reformen im Sozialsystem erfordern – ein Tabu für die Parteiführung.

Immobilienmarkt im freien Fall

Nirgends wird die Krise deutlicher als im Immobiliensektor, einst Chinas wichtigstem Wachstumsmotor. In 70 Großstädten sanken die Preise für Neubauten im September um 0,41 Prozent, für Bestandsimmobilien um 0,64 Prozent – die schärfsten Rückgänge seit einem Jahr.

Für viele Chinesen ist Wohneigentum die wichtigste Anlageform – und der Preisverfall ein Schock. Immobilien machen mehr als 60 Prozent des Privatvermögens aus. Der Absturz trifft nicht nur Bauträger wie Evergrande und Country Garden, sondern auch Millionen Familien, deren Ersparnisse in Beton gebunden sind.

Trotz staatlicher Eingriffe – etwa erleichterter Kredite oder gesenkter Anzahlungspflichten – bleibt die Nachfrage aus. Die Branche steckt in einer Vertrauenskrise, die längst das gesamte Finanzsystem belastet.

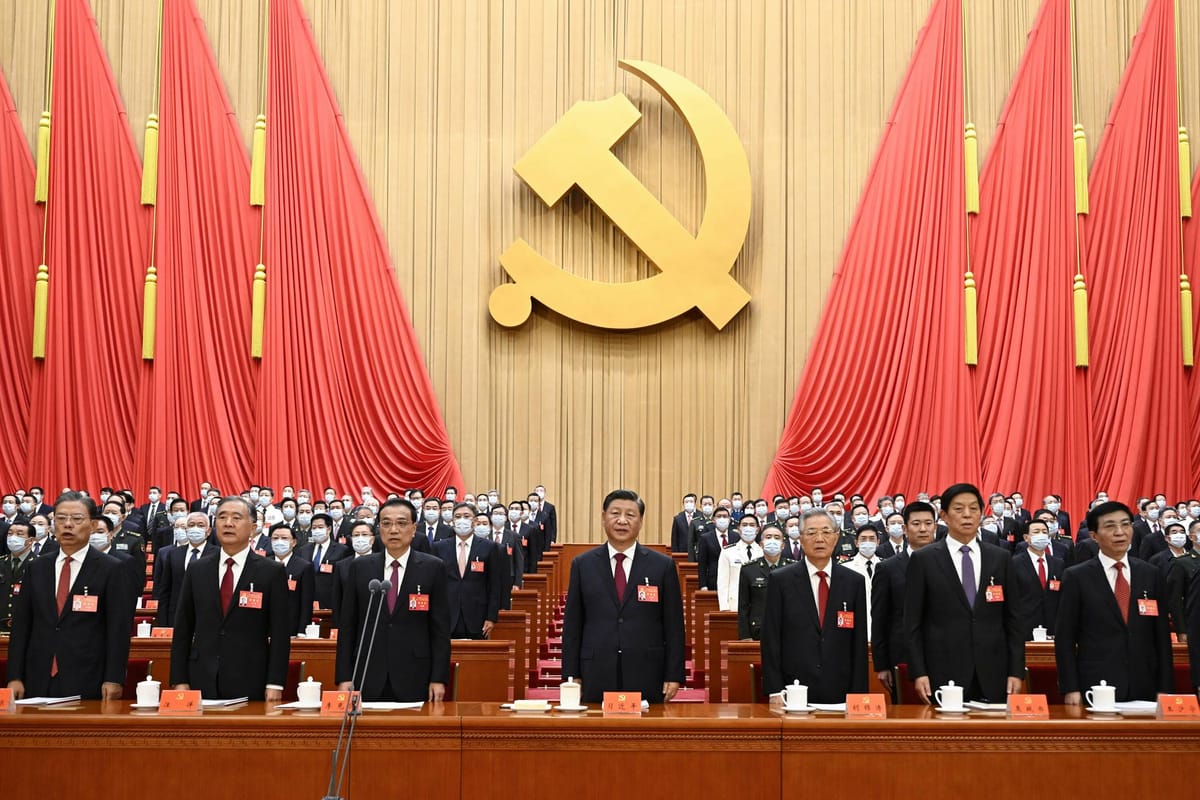

Politisches Signal in unsicheren Zeiten

Ausgerechnet in dieser Lage tagt in Peking das vierte Plenum des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Es ist das wichtigste politische Treffen des Jahres und findet unter ungewöhnlichem Druck statt. Auf der Agenda steht der Entwurf des neuen Fünfjahresplans (2026–2030) – ein Dokument, das Chinas ökonomische Richtung für das kommende Jahrzehnt vorgibt.

Doch diesmal ist der Plan weniger Triumph als Krisenbewältigung. Ökonomen erwarten eine strategische Neuausrichtung: weg von Investitionen, hin zu Innovation und Konsum. „Um Chinas Wirtschaft auf einen nachhaltigeren Pfad zu bringen, braucht es einen echten Strukturwandel“, sagt Frederic Neumann, Asien-Chefökonom der HSBC.

Korruption und Machtkämpfe im Hintergrund

Das Plenum wird auch überschattet von einer neuen Korruptionswelle innerhalb des Militärs. Gegen mehrere Generäle, darunter den einflussreichen He Weidong, wurden Ermittlungen wegen „außergewöhnlich hoher Geldbeträge“ eingeleitet. Der Fall erschüttert das Machtzentrum um Xi Jinping – ausgerechnet in einem Moment, in dem die Partei Einigkeit demonstrieren will.

Beobachter werten die Säuberungen als Versuch, Loyalität zu erzwingen und das Vertrauen in die Führung zu stärken. Doch sie offenbaren zugleich die innere Unsicherheit des Systems: Wirtschaftliche Schwäche, Korruption und politische Kontrolle greifen zunehmend ineinander.

Zwischen Technologieoffensive und Misstrauen

Offiziell setzt Peking weiterhin auf technologische Selbstständigkeit. Der neue Fünfjahresplan soll China zur Hightech-Supermacht machen – mit massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Robotik.

Asien-Ökonomin Alicia Garcia-Herrero von der Bank Natixis erwartet ein „Signal der Stärke im Bereich Technologie“. Doch sie warnt:

„Die politische Priorisierung von Sicherheit und Kontrolle könnte Innovation ausbremsen.“

Das Dilemma: Xi will technologische Unabhängigkeit, aber nicht den Kontrollverlust, der mit echter Innovationsfreiheit einhergeht. Während Städte wie Hangzhou mit Start-ups wie Deepseek oder Unitree als Vorbilder gelten, droht der Rest des Landes in Bürokratie und Planwirtschaft zu erstarren.

Handelskonflikte verschärfen die Lage

Hinzu kommen externe Risiken: Der Handelsstreit mit den USA flammt erneut auf, insbesondere im Bereich seltener Erden. Im September sanken Chinas Exporte von Seltenerdmagneten um 6,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Diese Materialien sind entscheidend für Elektroautos, Windräder und Smartphones – und damit ein geopolitisches Druckmittel.

Washington reagiert mit eigenen Subventionsprogrammen und Exportbeschränkungen für Chips, was Pekings Industrie zusätzlich schwächt.

Zwischen Anspruch und Realität

Xi Jinping hat die Wirtschaft zur „Chefsache“ erklärt – und doch steht er vor einem strategischen Dilemma. Reformen, die Konsum und Innovation fördern würden, verlangen mehr Offenheit und weniger Kontrolle. Doch gerade darauf will die Partei nicht verzichten.

Das Ergebnis ist ein Balanceakt, der immer schwieriger zu halten ist. Wachstum durch Schulden funktioniert nicht mehr, der Immobilienboom ist vorbei, der Exportmotor stottert. Was bleibt, ist eine Planwirtschaft im Modernisierungsmodus – mit einer Führung, die alles will: Wohlstand, Stabilität und absolute Kontrolle.

China bleibt wirtschaftlich mächtig, aber politisch angespannt. Der Glanz der Supermacht bröckelt – nicht wegen externer Gegner, sondern wegen innerer Widersprüche. Das vierte Plenum in Peking dürfte weniger Aufbruch signalisieren als Schadensbegrenzung. Die Frage ist nicht, ob China sich neu erfinden muss, sondern wie lange es sich leisten kann, damit zu warten.