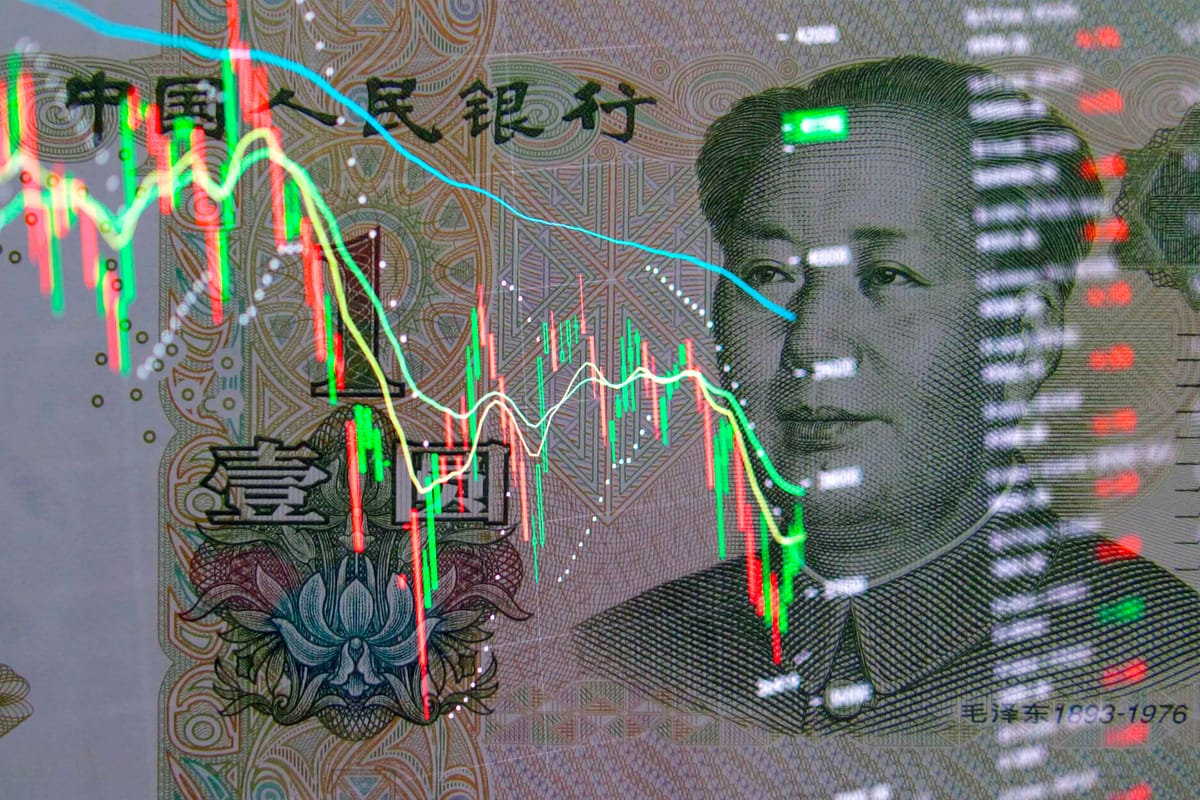

Ein halbes Prozent Preisrückgang – das klingt harmlos. Doch was sich in Chinas April-Daten zeigt, ist symptomatisch für eine tieferliegende Krise. Während Europa und die USA noch mit zu hoher Inflation kämpfen, hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das gegenteilige Problem: Deflation.

Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut gesunken. Minus 0,1 Prozent – das ist nicht dramatisch, aber es passt ins Bild: Die chinesische Konjunktur kommt nicht vom Fleck.

Wenn niemand mehr kauft, sinken die Preise – und das Vertrauen

Der Preisrückgang ist kein Einzelfall, sondern Teil einer Serie. Seit Monaten bewegt sich die Inflationsrate in China nahe der Null. Der Staat will eigentlich rund zwei Prozent Teuerung – was als gesund gilt, weil es Investitionen und Konsum anregt. Doch die Realität sieht anders aus. Und das liegt nicht nur an externen Faktoren wie dem eskalierenden Handelsstreit mit den USA.

Auch im Inland schwächelt die Nachfrage. Die Immobilienkrise wirkt nach, viele Projekte stehen still, Baukonzerne sind überschuldet. Gleichzeitig finden viele junge Chinesen keinen Job – eine Kombination, die selbst in einem zentral gesteuerten System gefährlich ist. Wenn Konsumenten weniger ausgeben, sinken nicht nur die Preise, sondern auch die Gewinne der Unternehmen. Investitionen bleiben aus, Löhne stagnieren, das Vertrauen erodiert.

Peking senkt Zinsen – doch das reicht nicht mehr

Die chinesische Zentralbank hat zuletzt die Zinsen gesenkt, um die Kreditvergabe zu erleichtern. Theoretisch soll das den Konsum ankurbeln. Praktisch zeigt sich jedoch: Die Politik stößt an Grenzen. Wer keinen Job hat oder Angst um seine finanzielle Zukunft, wird auch bei niedrigen Zinsen keinen Autokredit aufnehmen oder eine Wohnung kaufen.

Chinas staatlich gelenkte Maßnahmenpakete verpuffen zusehends. Gleichzeitig steigt die Verschuldung. Die Regierung versucht, mit Investitionen in Infrastruktur und Technologie gegenzusteuern – doch auch hier fehlt oft die private Nachfrage.

Zollspirale verschärft das Problem

Erschwerend kommt der wieder aufgeflammte Handelskonflikt mit den USA hinzu. Donald Trump hat im April neue Zusatzzölle auf chinesische Produkte verhängt – satte 145 Prozent auf eine breite Palette von Gütern. Die Volksrepublik reagierte prompt mit Gegenmaßnahmen: 125 Prozent Aufschlag auf US-Importe.

Was das bedeutet? Chinesische Produkte werden in den USA massiv teurer – Exporte brechen ein. Unternehmen, die bislang in die USA lieferten, müssen sich neue Absatzmärkte suchen – oder ihre Ware nun im Inland verkaufen. Das erhöht den Druck auf die Preise zusätzlich. Denn: Mehr Angebot trifft auf schwache Nachfrage.

Krisendiplomatie in der Schweiz

Am Wochenende soll es nun zu einem Krisentreffen kommen. In der Schweiz wollen sich hochrangige Vertreter beider Länder austauschen – zum ersten Mal seit der Eskalation im April.

US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng sollen dabei sein. Beobachter hoffen auf erste Signale der Entspannung – doch die Erwartungen sind gedämpft.

Denn Trump hat bereits angekündigt, weitere Strafmaßnahmen zu prüfen. Und in Peking will man nicht als nachgiebig erscheinen. Die Fronten sind verhärtet, die politischen Kosten eines Kompromisses hoch – auf beiden Seiten.

Ein stiller, aber gefährlicher Abschwung

Das Brisante an der aktuellen Lage ist ihre Unsichtbarkeit. Anders als in den Boomjahren, als Chinas Wachstum zweistellig war, spielt sich der aktuelle Abschwung leise ab – aber er ist real. Die Industrieproduktion wächst kaum, die Konsumlaune ist im Keller, die Preise geben nach. Für eine exportabhängige Volkswirtschaft ist das ein gefährlicher Cocktail.

Deflation ist deshalb mehr als ein statistischer Effekt. Sie ist ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Dynamik stockt – und dass der Vertrauensverlust bereits tief reicht. Eine nachhaltige Erholung braucht mehr als Zinssenkungen und Stützungskäufe.

Was jetzt auf dem Spiel steht

China steht vor einer Weggabelung. Will das Land seine Rolle als globale Konjunkturlokomotive behalten, muss es den Binnenkonsum dauerhaft stärken – und zugleich seine Abhängigkeit von Exporten verringern. Doch genau das fällt schwer, solange Unsicherheit, Schulden und Arbeitslosigkeit zunehmen.

Für Europa und Deutschland ist die Entwicklung mehr als eine Randnotiz. Als wichtiger Handelspartner und Absatzmarkt spielt China eine zentrale Rolle für zahlreiche Branchen – von der Automobilindustrie bis zur Maschinenbautechnik. Wenn dort die Nachfrage weiter einbricht, spüren das auch deutsche Unternehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: