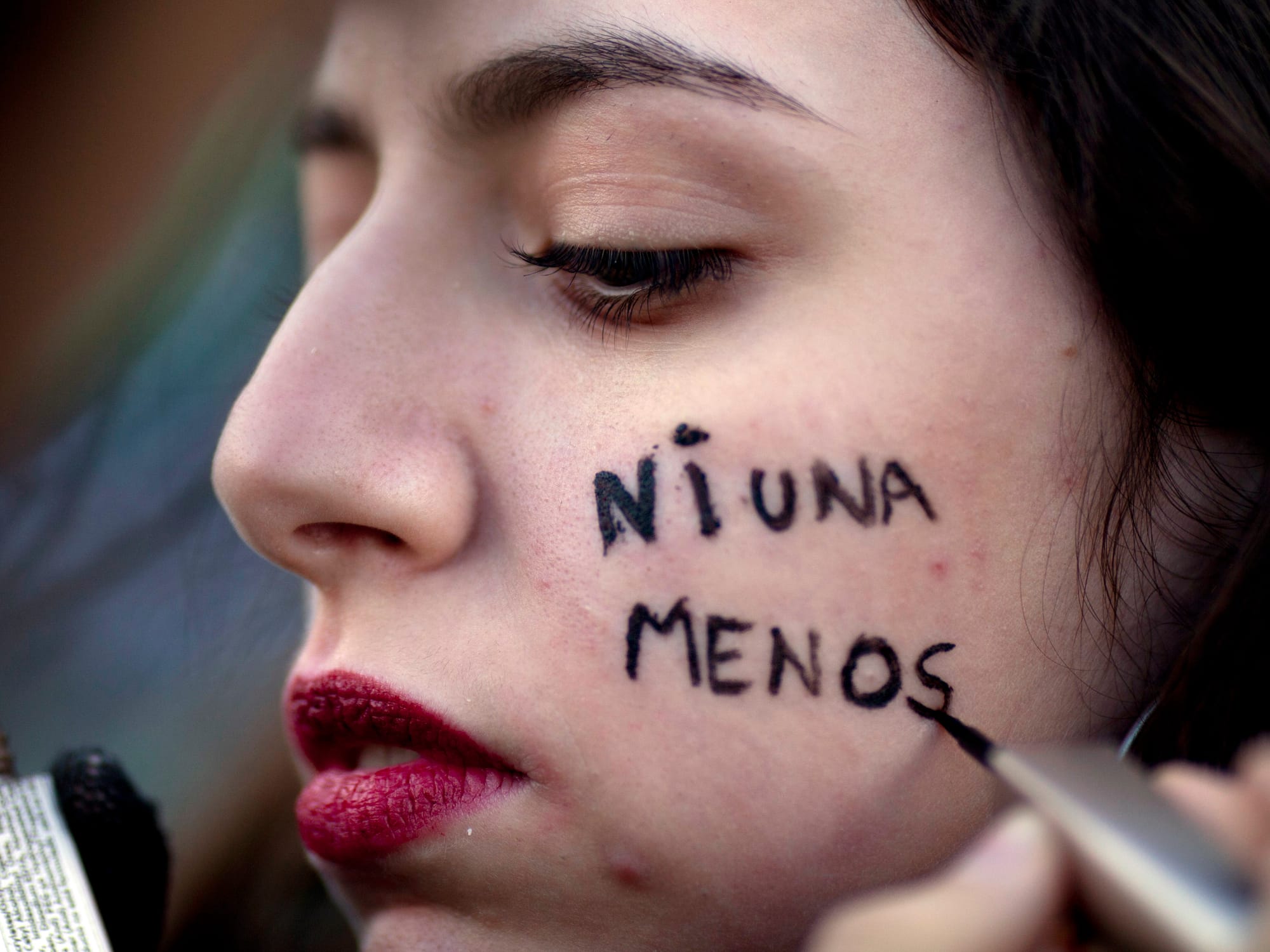

Die Bilder aus Buenos Aires sind erschütternd: Tausende Menschen marschieren durch das Zentrum der Hauptstadt, Schilder mit „Ni Una Menos“ in den Händen, Sprechchöre gegen Gewalt und Gleichgültigkeit.

Der Anlass: drei brutal ermordete junge Frauen, deren Leichen vergangene Woche in einem Vorort entdeckt wurden. Das Verbrechen – offenbar von einer Drogenbande begangen und auf einem geschlossenen Instagram-Kanal live übertragen – ist nicht nur ein Schock für Argentinien, sondern auch ein politischer Sprengsatz.

Ein Dreifachmord mit Sprengkraft

Die Opfer: eine 15-Jährige und zwei Frauen im Alter von 20 Jahren. Verschwunden am 19. September, tot aufgefunden fünf Tage später. Ermittler gehen davon aus, dass sie gefoltert wurden – eine Machtdemonstration der kriminellen Szene.

Dass die Tat in Echtzeit im Netz gestreamt wurde, ist für Argentinien neu, für Lateinamerika jedoch ein düsteres Muster. In Ländern wie Mexiko oder Kolumbien sind solche Machtdemonstrationen der Banden längst Alltag.

Doch in Argentinien hat die Tat eine Dimension, die weit über das Verbrechen hinausgeht. Sie hat eine politische Lawine losgetreten.

Mileis Kurs: Provokation statt Schutz

Seit 2012 gilt in Argentinien Femizid als eigener Straftatbestand – eingeführt, um systematische Gewalt gegen Frauen sichtbar und härter sanktionierbar zu machen. Präsident Javier Milei will genau diesen Tatbestand nun streichen. Seine Begründung: Sondergesetze verletzten den Gleichheitsgrundsatz. Ein Mord sei ein Mord – ob an einer Frau oder an einem Mann.

Was wie eine formaljuristische Debatte klingt, ist in Wirklichkeit ein hochbrisantes politisches Signal. Milei spricht vom „feministischen Dogma“, das dem Land schade. Seine Justizminister und Sicherheitschefs geben den gleichen Ton an: Femizid sei ein „politisches Konstrukt“, das die Gesellschaft spalte.

Für viele Argentinierinnen ist das eine Bankrotterklärung. Vor allem, weil mehr als die Hälfte aller Femizide von Partnern oder Ex-Partnern begangen wird – oft, obwohl die Opfer zuvor Anzeige erstattet hatten.

Straße gegen Regierung

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Spontane Märsche, Solidaritätskundgebungen, wütende Reden von Gewerkschafterinnen und Studierenden. Die Proteste erinnern an den Aufstieg der Bewegung „Ni Una Menos“, die 2015 Hunderttausende auf die Straßen brachte und zu einem lateinamerikanischen Symbol wurde.

Heute, zehn Jahre später, steht Argentinien erneut an einem Wendepunkt. Doch anders als damals hat die Regierung keinen Schulterschluss mit den Protestierenden gesucht – sie stellt sich gegen sie. Und das in einem Land, in dem jährlich rund 250 Femizide registriert werden. Eine Rate, die zwar unter Brasilien liegt, aber die Gesellschaft tief verunsichert.

Ein Präsident am Abgrund seiner Popularität

Milei kämpft mit sinkenden Zustimmungswerten, Inflation und einer Wirtschaftskrise, die Millionen in Armut stürzt. Seine Attacke auf das Femizid-Gesetz trifft daher auf eine Bevölkerung, die Veränderung fordert – nicht Rückschritt. Das Gefühl wachsender Unsicherheit, das brutale Verbrechen und die kalte Rhetorik der Regierung drohen, eine Protestbewegung neuen Ausmaßes zu entfachen.

Die Opfer sind beerdigt. Doch die politische Sprengkraft ihrer Ermordung ist längst nicht verflogen. Buenos Aires zeigt dieser Tage, dass die Gesellschaft bereit ist, die Straße nicht mehr kampflos den Populisten zu überlassen.